先程は、国道5号線の交差点を右折しましたが、今度はその交差点を突っ切って真っすぐ進み、踏切を渡って温泉街の方へ向かいました。

道なりに進んで行くと、町民センターと表示された建物が見えました。

長万部町の博物資料館のようです。

中を覗くと誰もいません。

入園料の表示もないので、「おじゃまします」と呟きながら中に入りました。

一階のホールに軌道自転車が置かれていました。

南極の石が展示されていました。

「南極の昭和基地周辺の露岩地帯は2億年前のゴンドアナ大陸の一部です。

また強い風の作用で、硬い岩石がえぐられ、奇妙な形の蜂の巣岩(風蝕岩)などは日本では見られない貴重な岩石」だそうです。

館内は二つに分かれ右が歴史資料室、左は鉄道関係の資料室のようです。

右の部屋に入ると、3憶5千年前から始まる、長万部の年表が壁一面に掲げられ、それに関連する資料が展示されていました。

6000年前ごろ、今の長万部辺りに人が住むようになったと言われ、

当時の人達は石器を使い、

縄文土器を作っていたそうです。

世界遺産となった「北海道・北東北の縄文遺跡群」と重ね合わせて考えると興味深いものがあります。

そして鎌倉時代、源頼朝に敗れた奥州藤原氏の残党が松前から木古内にかけて住むようになります。

奥州藤原氏の名で、秋田で見た後三年駅を思い出しました。

1670年頃、長万部は国縫を中心に交通の要所として栄えました。

そして、あの新鮮組が京都で池田屋事件を起こした1864年に長万部村が設置されます。

長万部という村、町に限らず、北海道入植が160年程の歴史(赤い枠内)でしかないことを再認識しました。

6000年前から続く長万部を始めとする北海道での人々の暮らし。

そして僅か120年前に長万部に鉄道が通り、その鉄道が今変革の波に晒されています。

それらを踏まえ、今から50年後の日本にどんな変化が待っているかを考えさせられます。

客観的で柔軟な発想が求められる気がしました。

更に興味深かったのが、鉄道関係の資料室です。

函館本線を走っていた蒸気機関車の貴重なプレートが揃い、昔北海道で活躍した「すずらん」「狩勝」「大雪」「利尻」等の懐かしい急行列車の行先表示などは他では見ることができない資料です。

青春18きっぷで北海道を旅する程の鉄道マニアであるなら、長万部の町民センターを絶対に訪ねるべきでしょう。

私は町民センターで結構な時間を費やしました。

しかしまだ時間に余裕はありますが、早めに駅に戻ることにしました。

駅に戻ると、ETさんが先に戻っていました。

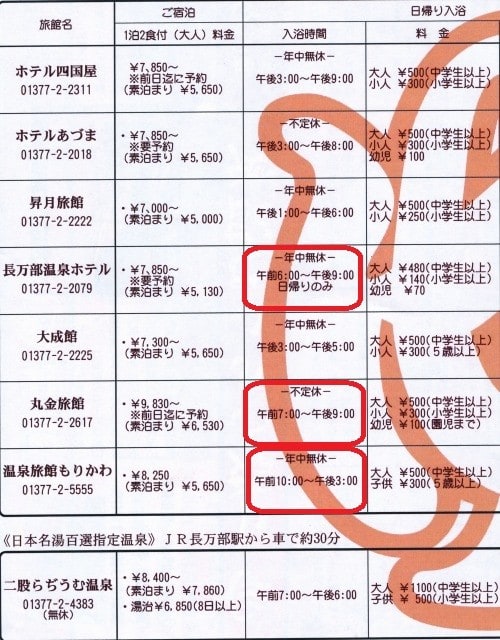

長万部温泉の丸金旅館で一風呂浴びてきたそうです。

熱くて、記憶に残るお風呂だったそうです。

観光センターで得たパンプレットを見ると、青春18きっぷの旅の待ち時間内で、3施設が利用可能のようです。

前回の「青春18きっぷ」 「青春18きっぷ」花の旅 北海道

「花の旅」の全て 「花の旅」 総合目次

筆者のホームページ 「PAPYRUS」