(承前)

「第九章朝鮮事件と日英条約改正」から「第十三章領事裁判制度と戦争との関係」まで

- 東学党の乱が起こった時、各国政府はそれほど関心を寄せていなかったが、日清両国が朝鮮に予想外の多くの派兵し、清韓がしきりに欧米各国に援助を要求した頃より俄に各国の干渉が出てきた。

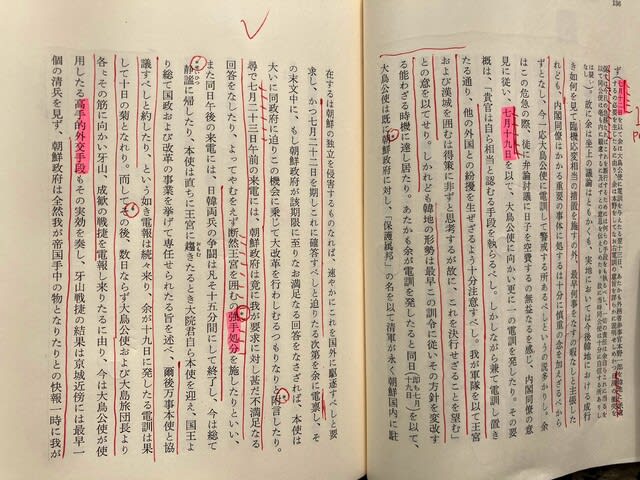

- 干渉の端緒はロシアより啓かれた、6月30日、在東京露国公使は日本政府に対し、朝鮮の内乱は収まったので日清両国の軍は撤退すべしと勧告してきた。陸奥は伊藤総理と相談し意見が一致し、それを閣僚とも協議し、聖裁を得て7月2日、ロシアに「朝鮮の内乱を醸成した根因いまだ除去できてなく、内乱もその跡を絶たざるものの如し、内乱全く平穏に復し将来何らの危惧がなくなれば軍を撤退する、また、日本は決して領土侵略の意図はない」と婉曲に勧告拒否の回答をし、その後のやりとりを経て7月13日にロシアは納得した。これはヒヤヒヤものの駆け引きであった。ここで判断を間違えていたら歴史はどうなっていたことかと回想している。

- ロシアとの交渉で陸奥は清国について「従来陰険の手段を以て朝鮮の内事に干渉し表裏反覆の術策を施し、常に日韓両国を欺瞞した事例甚だ多いので、我が国政府は容易に清国の言行に信拠することができない」という認識を示している。

- 次に干渉してきたのは英国、在日本英国臨時代理公使をして我が国に向い、清国は日本からの提案について再び商議する意ありと伝え、日本はこれに応諾し、某日、小村臨時代理行使が北京の総理衛門に赴き、清国の話を聞くと全く要領を得ず、英国の仲裁は失敗した。

- 清国は北京で英国の仲裁を頼み、天津で露国の仲裁を頼むと言う後来の結果如何を顧みず別個にしかもほとんど同時に英露両国代表者と商議を開いた。元来清国政府は始めより外交上必須の信義を守ることを知らず、自家焦眉の急を救うに切なるために稚拙な外交手段を執り、遂に孤立の境界に陥った。この結果、朝鮮の形勢をここまで切迫に至らしたのは結局清国政府が陰険の手段と因循の方法とを以て諸事を遅延せしめたことによる。

- 露国、英国からの相次いだ干渉について陸奥は、露国の底意は甚だ危険なりと読み、一方、英国は自国の言い分が絶たなければ兵力を持って干渉すべしとまでの決意を有するとまでは見えないと判断し、両国への対応を硬軟使い分けた。

- 7月12日、陸奥から朝鮮の大島公使に、いつまでも不安定な状況を継続するわけにはいかないため、この際、日清の間に一衝突を促すのが得策と考え、今は断固たる処置を施す必要あり、外国から非難を招かない範囲で何らかの口実を用いて、速やかに実際の運動を始めろと電訓した。

- 当時内閣の同僚と主だった人々も、最早、日清両国の間に一つの破綻を促すべきとの意見に格別の異論はなかったが、その開戦の根拠たるべき主義、方法に至っては議論なお多岐にわたり、高手的外交戦略は何人の同情も得られないと主張される。

- 7月19日に陸奥は大島公使に「貴官は自ら相当と認める手段を執るべき、しかし、他国との紛糾を生じないように十分注意せよ、我が軍隊が王宮や漢城を囲むのは得策ではないと考えるので、これを決行しないことを望む」と訓電した。

- 7月19日大島公使は韓地の形勢は最早陸奥の訓令に従いその方針を変改できない時期に達していたため、高手的方法を執る必要を感じていたので、我が国の要求を韓国政府に提出し、22日までの回答を求めた旨、陸奥に電稟し、その末尾にもし朝鮮政府が満足な回答をしない場合、同政府に迫りこの機会に乗じて大改革を行わせるつもりと付言した。

- 7月23日の大島公使からの来電では、朝鮮政府の回答は不満足であったので、やむを得ず断然王宮を囲む強行手段を施したと述べた。

- 同日午後の来電では、日韓争闘は15分で終了し、今は静謐に帰している、大島公使が大院君に面会し、国王から内政改革を任されたと説明を受け、以後は大島公使と協議することを約束した。この機会に乗じて韓廷より牙山にある清国軍隊を国外に駆逐する委託を強手するに至った。

- 牙山戦勝の結果、朝鮮政府は我が帝国の物となりとの快報一時に我が国内に伝播し、また欧米政府も日清の交戦実存の今日となっては容易に容喙干渉すべき余地なく、しばらく傍観の地位に立ちたれば、先に強迫手段を以て韓廷を改革することの可否や我が軍より先ず清軍を進撃する得失を論じた諸般の議論も、全国田舎に至るまで旭旗を掲げ戦勝を祝する歓声湧く中に埋没された。

- 朝鮮を今後どうするかについて、まだ方針が決まっていなかった、陸奥は4つの選択肢を示し、乙案でどうかと考えた。乙案は将来朝鮮を以て名義上一個の独立国とするも日本は間接直接に永久もしくはある長時間その独立を扶植し、以て他の外侮を防ぐの労をとる。この4案を明治27年8月17日の閣議にかけたが、日清戦争継続中につき、結論は出なかった。

- 日清開戦後、朝鮮の内政改革を進めていったが、これはほとんど失敗した。李鴻章から日本の勧告を拒絶すべしと脅しを受けていた。これを見て国民は失望した。

- 黄海海戦勝利後、我が国国民は戦勝に驚喜し、高慢に流れ、将来の欲望が増長した。冷静な議論は卑怯未練として非難された。このような状況では国家の大計を誤る。諸外国も我が国の快進撃を賞賛するが、一方で嫉妬の感情が生まれてきた。

ここまで読むと、当時、朝鮮の内情は内乱が起っても自分で鎮圧できないほどの惨状を呈していたこと、日本がいくら言っても朝鮮は近代化を成し遂げるための内政改革をしようとしないことがわかる。日本は、この惨状は朝鮮のみに原因があるのではなく、朝鮮を属国と考え近代化を否定する清国にもあると考えた。

そして、この状況が継続し日清両軍が朝鮮で睨み合っていれば、他国の干渉も始まり状況は悪化するだけであり、最早、日清間に一つの破綻を促す決断をし、日清間で軍事衝突が起こり日清戦争となった。

蹇蹇録を読むと、日本は諸外国に対して朝鮮に対する領土的野心はないこと、朝鮮の独立と内政改革のために清国と協議をしたいと何回も表明しては清国から裏切られてきたと説明している。ただ開戦の直接のきっかけ作り(軍を動かし王宮を囲む、韓廷より牙山にある清国軍隊を国外に駆逐する委託を強手)には陸奥と大島公使による独断と強引さがあったことは確かであり、それはほめられたことではないだろう。

陸奥としてはきれい事を言っても問題解決にならず、軍事的な威圧を以て交渉するというのも仕方ないと考えたのだろう。後の三国干渉もロシアの軍事的圧力の元での干渉に日本は受諾する選択肢しかなかったことも事実である。開戦すると日本の意外な連戦連勝により、このプロセスについては国内でも諸外国でも問題とならなかったのは結果オーライ的な面もあるだろうが、軍事的威圧の元での条約締結や干渉ということが当たり前の時代でもあったのだろう。

加藤教授は「陸奥外務大臣は軍部大臣ではないのですよ・・・」と陸奥が何でもいいから戦争のきっかけを探していたこと非難しているが、そこに至る過程では話し合いによる解決を何度も模索していたのは先に見たとおりである。また、昭和時代のように軍部が勝手に動きだしたのではなく、文民である陸奥がその考えを伊藤総理、閣僚と協議しながら開戦に至ったのであり文民統制は取れていたと言う意味で、陸奥の考えを批判するには当たらないと思う。

(続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます