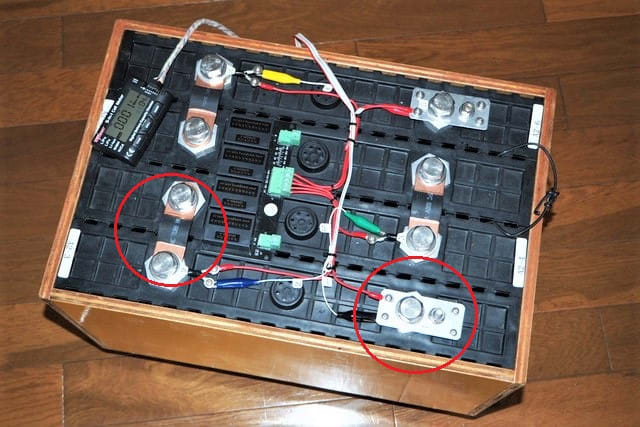

リチウムバッテリーを組むときに使うバスバー。

バスバーとはバッテリーのセルどうしを接続したりバッテリーからの取出しを普通バスバーと呼んでいる。

アリババやアリエクからLiFePO4を購入するとバスバーが一緒に付いて来る。

バッテリーによってバスバーの大きさは色々だが、今回はバッテリーから取出す場合についての目安について。

これが意外によく聞かれるので、簡単にボクのやり方をご紹介。

左側は400AhのLiFePO4に一緒について来たもので、右側は280Ahのもの。

400Ah用のものは厚さが3.0mmで幅が30mmとごついやつを14mmのボルトで締上げる。

規格ではMAX400A流せるというものだが断面積は30×3t=90㎟

こちらは280Ahのものは厚さが2.6mmで幅が20mmを6mmのボルトで締める。

バッテリーの規格ではMAX280A流せるというもので断面積は20×2.6t= 52㎟

上記を簡単に検証してみる。

日本のバスバーの規格はJIS-C8480にあるが、それに準じるとバカでかくなって現実的ではない。

あまり難しい事を言わずに、銅線に通せる電流を20㎟ あたりピークで100Aとする。

それで先ほどのバスバーを計算してみると、

400Ah 90㎟/20㎟ × 100A = 450A

280Ah 52㎟/20㎟ × 100A = 260A

大体ほぼ似たような数字になっている。

バッテリーから電流の取出しのバスバーを作る場合、アルミ板のほうが加工しやすい。

でも銅に比べアルミは約1.6倍電気を通しにくいので、仮に200A通せるようにするには

200A / 100A×20㎟ × 1.6倍 = 64㎟

幅30mmのアルミ板であれば 2.2mmの厚さがあればいい。

こんな事ばかり書いているとまたまたブログ読者が減りそうだが、次に聞かれたらネットを見ろと言える。

快適化やトラブル事例はこちらに沢山あります。

↓ ランキングに参加していますのでどちらか一つクリックして応援、お願いします。