ぼくらわ 練馬区立美術館で 9月16日まで開催している<没後50年 坂本繁二郎展>を見たのだ

今回も感想わ えこうに任せるけど 美術館の入口にわ 作品の<達磨>をモチーフにしたぬいぐるみ?があって一緒に写真を撮ったのだ

ここから先わ えこうの感想なのだ

練馬区立美術館 <没後50年 坂本繁二郎展> 9月16日(月・祝)まで

https://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=201906011559351169

展示構成

第1章 神童と呼ばれて 1897-1902年

第2章 青春ー東京と巴里 1902-1924年

第3章 再び故郷へー馬の時代 1924-1944年

第4章 成熟ー静物画の時代 1945-1963年

第5章 「はなやぎ」ー月へ 1964-1969年

前後期合わせて約140点を展示しており、20点は展示替え。初期から晩年までの坂本繁二郎の作品が展示しており、ヨーロッパ留学までは牛、帰国後は馬、戦中戦後は静物、最晩年は月へとゆるやかに変化していたそうです。

あと、数点は同級生の青木繁の作品もありました。

気になった作品

1.坂本繁二郎 立石谷

水墨画。鳥栖市の御手洗(おちょうず)の滝を描いたもので、洋画の材料の入手が難しかったので描いた。

水の勢いが美しいが、滝の流れ以外は静謐な時間が流れている。

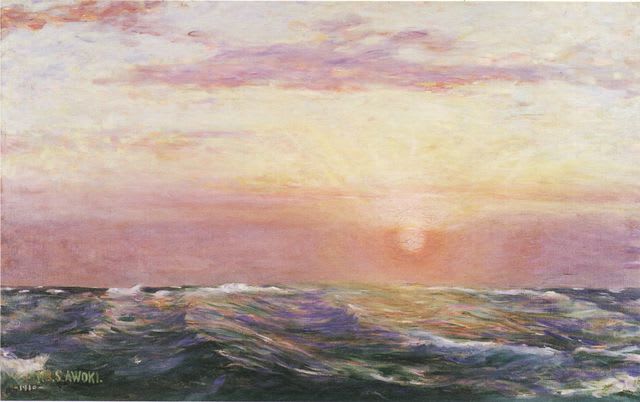

21.青木繁 朝日(絶筆)

青木の絶筆。『この作品は唐津で描かれたとされるが、青木にとっての海は、布良海岸しかなかった。この絵には、上京し画家として成功を夢見る青木の悲痛な思いが込められているようだ。』と解説に書かれていたが、それとは違って朝日の光が優しい海で見ていると心が浄化されるかのように思えてくる。

22.坂本繁二郎 うすれ日

解説の一部には、こう書かれています。

『「光と色と物の感覚を生かしながら、どこまで東洋の心、東洋の幽玄なすじみちを通すことが出きるか」という目標の一端を盛り込むことに苦心した作。』

千葉の御宿海岸で制作されたもので、この頃から色が幻想的。

48.坂本繁二郎 放牧三馬

初期の代表作。タイトル通り三頭の馬が描かれていて、中央にいるのが白馬なので神々しさを感じる。

51.坂本繁二郎 水より上がる馬(※右の作品で、以前、東京国立近代美術館で撮ったもの。)

1937年の第24回二科展出品作だそうです。

56.坂本繁二郎 窓の馬

馬小屋の窓からこちらを見ている馬が描かれ、自然の中での馬を描いていると思うが、この作品は人工物の中での馬を描いてるからか、表情も人間ぽく見えて可愛い。

98.坂本繁二郎 壁

壁にかけられている微笑む能面。下には箱も置かれており、箱から飛び出して宙を舞っているように見えて少し怖かった。

126.坂本繁二郎 達磨

解説には、こう書かれています。

『円い目玉をむいて口をへの字に結んだ達磨の起上小法師が中央に鎮座している。また、達磨の背後にたなびいて見えるものは、絵画的に処理された「起」という文字である。赤い起上小法師と「起」の文字で「七転八起」のメッセージを伝えようとしたと思わせるこの絵は、坂本が慕う飲食店の主人を励ますために描かれた。』

この作品が1番楽しみにいていた。達磨の後ろにある「起」の文字が龍のように思えた。

130.坂本繁二郎 月(※1965年制作、同じ作品名があるので、制作年も載せました。)

小さな作品で、黄色に輝く月と月の周りに丸い虹のようなものも描かれていて美しい。虹のようなものは、月の側から赤、緑、黄色(だいだい?)、紫の順の色となっていた。

138.坂本繁二郎 櫨の月

画面下の右から左、そして月へと導かれるように向かっている葉っぱのようなもの?が描かれ、月が描かれている夜空なので、ありえないのですが、それが魚のようにも思えた。でも、もしかしたら魂と考えた方がしっくりくるような気もしました。

141.坂本繁二郎 幽光

絶筆。満月ではなく半分以上雲に隠れた月が描かれ、鈍い光を出している。描かれた月が坂本自身で、これから亡くなるのを悟って、雲に隠れる月を描いていたように思えた。

あと、<八女の月>と、タイトルは忘れてしまったが、能面の静物も印象に残っている。

作品の画像を載せていないので、展覧会のチラシの画像を載せます。(クリックすると大きな画像で見れます。)

坂本繁二郎の作品って、馬くらいしか見たことがなかったが、今回、初期から晩年までの作品を見れて思ったのは、作風は変わってように思えました。

そして、最後の方に展示していた<達磨>や、月の作品が素晴らしかったですし、今回見れて良かった。

あと、3週間くらいあるのでご覧になってみてはいかがでしょうか?オススメですよ。

この後わ 電車を3駅乗って 石神井公園駅に移動して<ピッツェリア・ジターリア・ダ・フィリッポ>でランチをしたんだけど そのことわ 今度書くのだ