本日は冬至である。冬至といえば ゆず湯やカボチャを思い浮かべるが

冬至というのは1年で1番日が短い。まあ、ここまでは誰もが知っていることである。

実は日が短いだけでなく、影が1番長くなる日なのである。

影が長いということは建物なんかだと、それだけ北側の敷地における

日照の影響が多くなるということで建築基準法などという法律では冬至を基準に

北側における日影の影響を少なくするよう定められている。

おぉ~、建築士っぽいことになってきた。(笑)

ちなみに太陽高度の一番高い時(昼)はどれくらいかというと約30度。

水平に対して30度しか太陽は上がらないのだ。それに比べて、日が1番ながくなる夏至は

約70度。これだけ角度が高くなるのある。夏至の日射は水平面が一番多くなるので、

水平面というのは屋根面だと思っていいので、ようは屋根が一番暑くなる。

冬至に話を戻して、太陽の角度が低いということは部屋の奥まで太陽の日差しが入ってくると

いうことで寒い冬に太陽の日差しがありがたく感じるということになるのである。

まあ、寒いということはそれだけ日射量が少ない(日が短い)という事なのだが、

そのツミホロボシに太陽は低い位置から部屋の奥まで日差しを届けるよー、

とうまい具合になるのだ。

参考に1日の昼と夜が同じ時間になる春分と秋分。これは太陽が真東から上り真西に沈む。

これがちょうど12時間。24時間の半分になる。なんとよくできているではないか。

それから、秋分から春分にかけての時期は、なんと北面にも太陽の日差しがある。

日の出と日の入り前ぐらいであるが、北側にも日差しが差すのだ。

ということは、北側も半年間少しの時間だけ日照を得る事になるのだ。

とまあ、こんなことを考えながら建物というのは計画されるので開口部なんかも

その考えのもと計画されていくのですね~。

ところで今日の新聞に載っていた記事で気に入ったのをメモ代わりに載せておこう。

「生きてきた分母の分だけ一年の比率が軽くなる。」

そうか、だから年とともに一年が早く感じるようになるのかと納得した。

最新の画像[もっと見る]

-

お気に入り:眼鏡のずれ防止グッズ

4年前

お気に入り:眼鏡のずれ防止グッズ

4年前

-

お気に入り:弁当箱

4年前

お気に入り:弁当箱

4年前

-

お気に入り:弁当箱

4年前

お気に入り:弁当箱

4年前

-

お気に入り:弁当箱

4年前

お気に入り:弁当箱

4年前

-

お気に入り:弁当箱

4年前

お気に入り:弁当箱

4年前

-

8月の最後の日

4年前

8月の最後の日

4年前

-

8月の最後の日

4年前

8月の最後の日

4年前

-

素麺の話

5年前

素麺の話

5年前

-

新しい眼鏡

5年前

新しい眼鏡

5年前

-

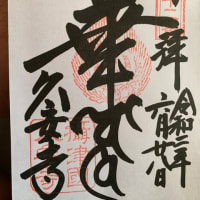

久安寺へ行ってきた。

5年前

久安寺へ行ってきた。

5年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます