ステンレス車体のビードの試作・実践編のその2(終)です。

その1はこちら。

ビードの試作とはいえ、せっかくですので台車も7800系の物を準備します。

ここではムグンファ号の製作その25で複製した鉄コレ東武FS-10台車のパーツを使います。

まずはパーツ裏面をヤスリがけして薄くしましょう。

薄くヤスり過ぎてモールドの一部を欠損してしまいましたが、

元となる台車のモールドを少し残す事で解決する事に。

ベースの台車はジャンク箱から拾ってきたGMのDT-13もしくはTR-23。

よく分かりません。

これの表面を削り、複製したFS-10のパーツを貼り付ける訳です。

接着には「セメダインPPX ポリエチレン・ポリプロピレン(以下略)」を使用。

この手の改造には重宝します。

履かせた感じもなかなかの物。

全ての部品の準備が終わったところで塗装に入ります。

台車・ホロ・パンタにはプライマーを吹きます。

プライマーはもちろんこれ。

株式会社カンペパシオ(大阪市中央区今橋)の「プラスチックへの塗装前に密着スプレー(透明)」。

パンタの一部に金属が使われていますが見なかった事にしましょう。

台車と幌とクーラーにはGM9番のねずみ色1号、パンタはMrカラーのシルバーを吹きます。

車体の塗装です。

まず初めにGM32番阪急マルーンを。

続いて帯をマスキングして、屋根にGM35番ダークグレーを。

屋根をマスキングしたらMrカラーのシルバーを吹きます。

果たして結果は・・・。

問題なさそうです。

この瞬間が緊張しますね。

この後更にMrカラーの半光沢クリアーを吹いて良く乾燥させます。

塗装の合間にフィルムラベルでサボを製作しました。

「区間準急(緑)」と「久喜(青)」です。

どちらも実際にはありませんでしたが現代の雰囲気作りと言った所です。

組み上げた車体に貼って見ました。

種別板がどちらに付くのか分からなかったので、現在の仕様に合わせて助士側に付けました。

実車の写真を見ると左だったり右だったりしていますが、何か法則でもあったのでしょうか。

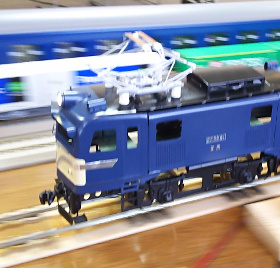

窓やクーラー等を取り付けて完成です。

ビードの具合はいかに・・・。

半光沢仕上げにしたお陰で、作業のアラが目立たないような気がしますが、

ビードに目を向けるとやはり一部浮いている部分が気になります。

遠目に見れば目立たないのですが・・・。

光の当たる角度等でビードの見え方が変化する為に何とも言えませんが、

個人的には満足の行く出来かと思います。

とは言え、テグスの貼り方については課題が残りました。

てことで反省点を。

テグスの裏面に接着剤を流し込む事に重点を置くよりも、いかに接着剤を平均的に流すかが肝のようです。

はみ出た部分については削れば済む問題ですが、接着剤が少なかったり多かったり、

ましてや一部が浮いていたりすると見栄えに大きく影響するようです。

次回のビード付き車体の製作時には、以上の点を踏まえて作業しようと思います。

以上。

12/7~12の作業でした。

その1はこちら。

ビードの試作とはいえ、せっかくですので台車も7800系の物を準備します。

ここではムグンファ号の製作その25で複製した鉄コレ東武FS-10台車のパーツを使います。

まずはパーツ裏面をヤスリがけして薄くしましょう。

薄くヤスり過ぎてモールドの一部を欠損してしまいましたが、

元となる台車のモールドを少し残す事で解決する事に。

ベースの台車はジャンク箱から拾ってきたGMのDT-13もしくはTR-23。

よく分かりません。

これの表面を削り、複製したFS-10のパーツを貼り付ける訳です。

接着には「セメダインPPX ポリエチレン・ポリプロピレン(以下略)」を使用。

この手の改造には重宝します。

履かせた感じもなかなかの物。

全ての部品の準備が終わったところで塗装に入ります。

台車・ホロ・パンタにはプライマーを吹きます。

プライマーはもちろんこれ。

株式会社カンペパシオ(大阪市中央区今橋)の「プラスチックへの塗装前に密着スプレー(透明)」。

パンタの一部に金属が使われていますが見なかった事にしましょう。

台車と幌とクーラーにはGM9番のねずみ色1号、パンタはMrカラーのシルバーを吹きます。

車体の塗装です。

まず初めにGM32番阪急マルーンを。

続いて帯をマスキングして、屋根にGM35番ダークグレーを。

屋根をマスキングしたらMrカラーのシルバーを吹きます。

果たして結果は・・・。

問題なさそうです。

この瞬間が緊張しますね。

この後更にMrカラーの半光沢クリアーを吹いて良く乾燥させます。

塗装の合間にフィルムラベルでサボを製作しました。

「区間準急(緑)」と「久喜(青)」です。

どちらも実際にはありませんでしたが現代の雰囲気作りと言った所です。

組み上げた車体に貼って見ました。

種別板がどちらに付くのか分からなかったので、現在の仕様に合わせて助士側に付けました。

実車の写真を見ると左だったり右だったりしていますが、何か法則でもあったのでしょうか。

窓やクーラー等を取り付けて完成です。

ビードの具合はいかに・・・。

半光沢仕上げにしたお陰で、作業のアラが目立たないような気がしますが、

ビードに目を向けるとやはり一部浮いている部分が気になります。

遠目に見れば目立たないのですが・・・。

光の当たる角度等でビードの見え方が変化する為に何とも言えませんが、

個人的には満足の行く出来かと思います。

とは言え、テグスの貼り方については課題が残りました。

てことで反省点を。

テグスの裏面に接着剤を流し込む事に重点を置くよりも、いかに接着剤を平均的に流すかが肝のようです。

はみ出た部分については削れば済む問題ですが、接着剤が少なかったり多かったり、

ましてや一部が浮いていたりすると見栄えに大きく影響するようです。

次回のビード付き車体の製作時には、以上の点を踏まえて作業しようと思います。

以上。

12/7~12の作業でした。

ステンレス78も案外悪くないですよね(笑)

なるほど、区準の久喜行きという事は半直開始後・・・てことは半直用の78も用意しないと(爆)

妄想全開です。

台車は、レジンコピーした物をGM台車に貼り付ける作業自体が初体験でしたので、ある意味必要な作業だったかも。

しかもステンレス車の塗装も初めてだったので、今回は色んな部分で勉強になりました。

連結相手は・・・やはりクハになりますがこれはまた別の機会で(笑)

しかも、区間準急久喜行きとは……半蔵門線直通が久喜に来るようになった後でも現役なのですね。もしこれが実在していたら、乗車に撮影にと忙しそうです(笑)

しかし、台車もしっかり78のものにしてますし、もはや単にビード試作というだけにとどまらない作品になってますね(汗)

ところで……これの連結相手はどうなるのでしょう?(笑)