皆様こんばんは。

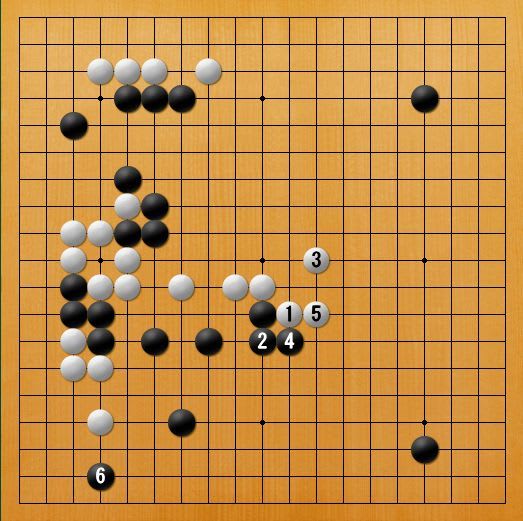

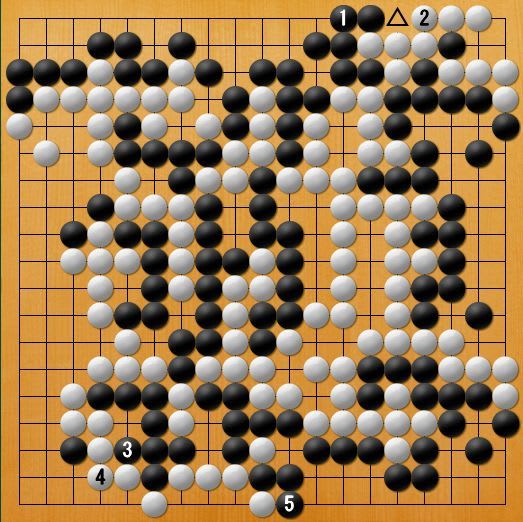

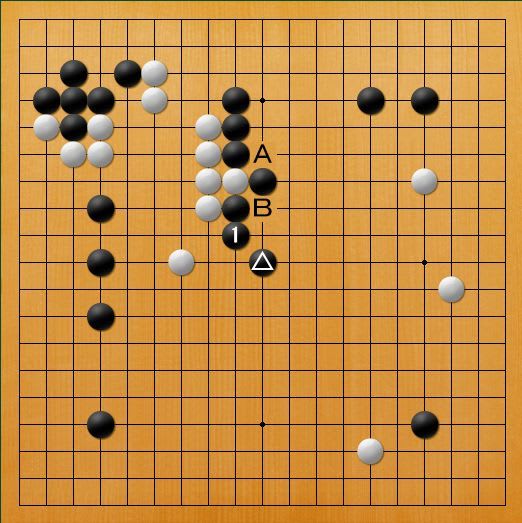

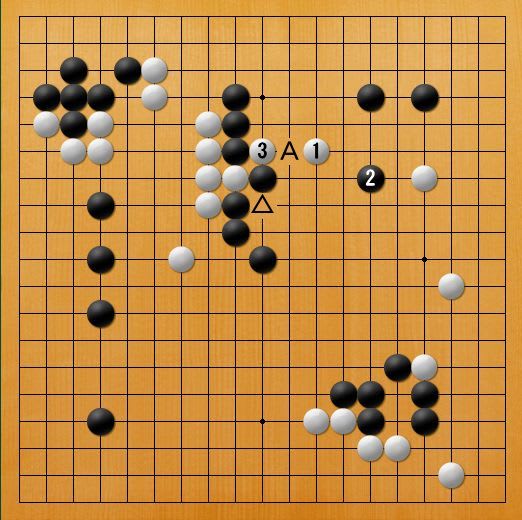

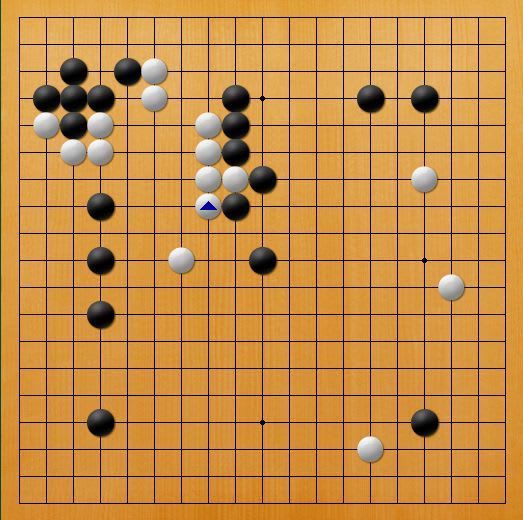

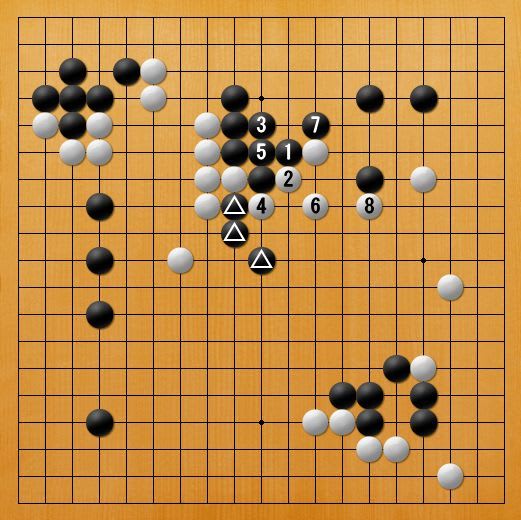

本日、第41期棋聖戦第3局の1日目が行われました。

黒番の井山裕太棋聖が積極的に仕掛け、河野臨挑戦者も正面から受けて立つという展開でした。

(封じ手予想)

左下の戦いでは、黒△のハネ2つがポイントです。

「両バネ1手延び」という、格言にもある手筋で黒が攻め合い勝ちになりました。

しかし、石を取ったからといっても形勢が良くなるとは限らないのが囲碁です。

勝負はこれからでしょう。

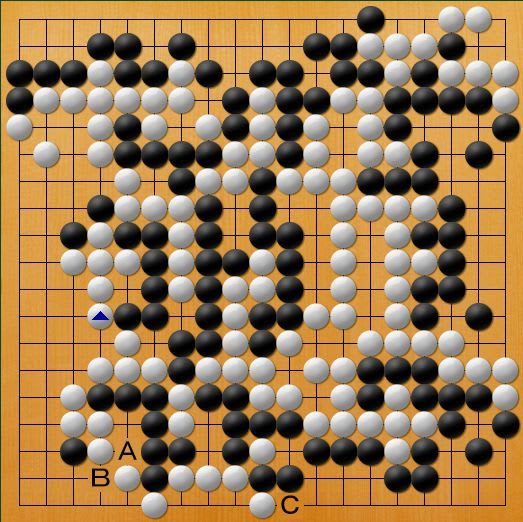

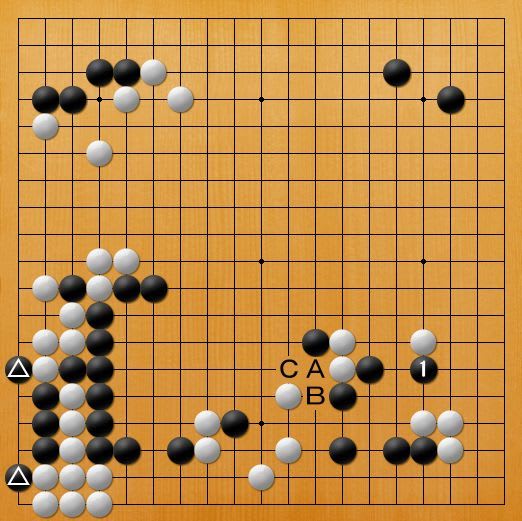

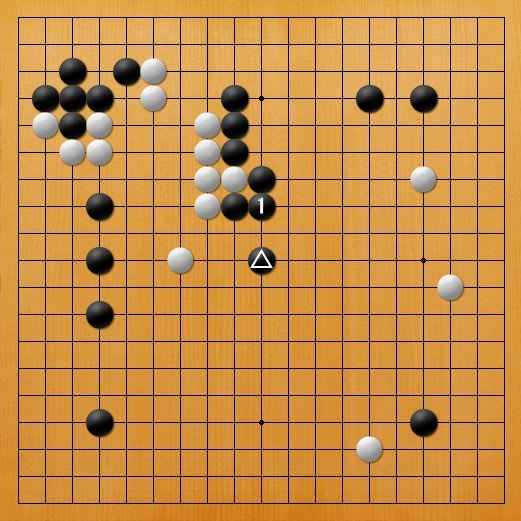

封じ手時点での焦点は、右下の競り合いです。

黒A、もしくは黒B、白A、黒Cの切断を実現させたい所です。

そこで、封じ手はそれらを狙うための準備として、黒1を予想します。

井山棋聖がこの手を選んだかどうかは分かりませんが、いずれにしても明日は激しい戦いの予感がします。

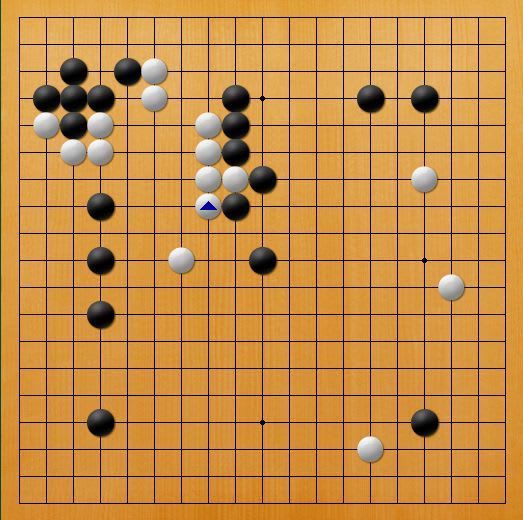

さて、本日は5子局を題材にします。

テーマは本手です。

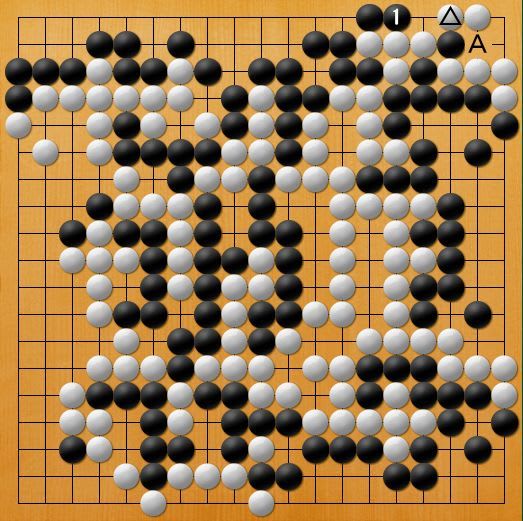

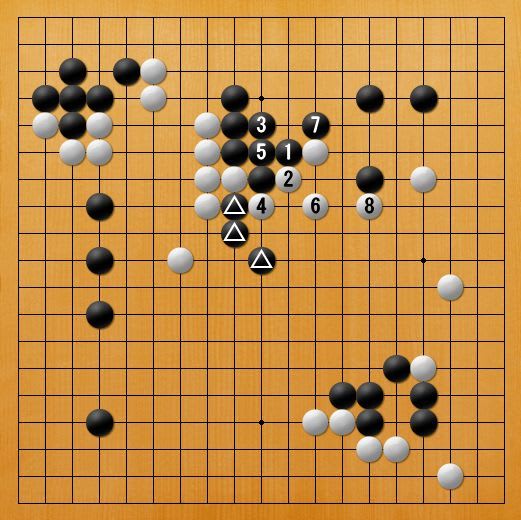

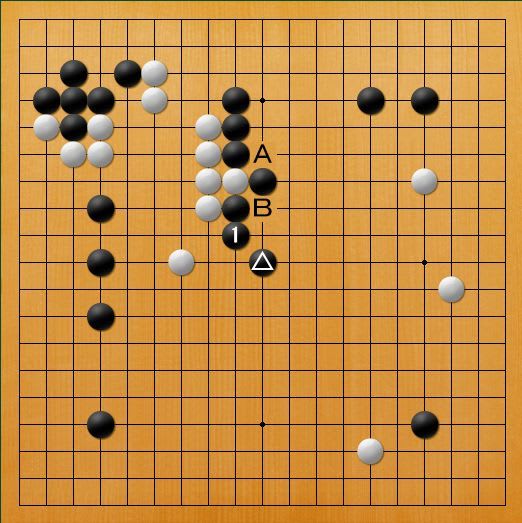

1図(テーマ図)

白△と打った場面です。

中央の黒に傷がありますが、どう守りますか?

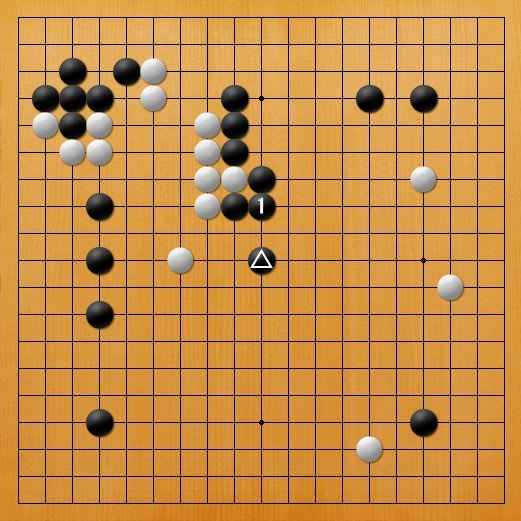

2図(正解)

黒1と、素直に繋ぐのが本手です。

黒△との連携も良く、しっかりした形ができます。

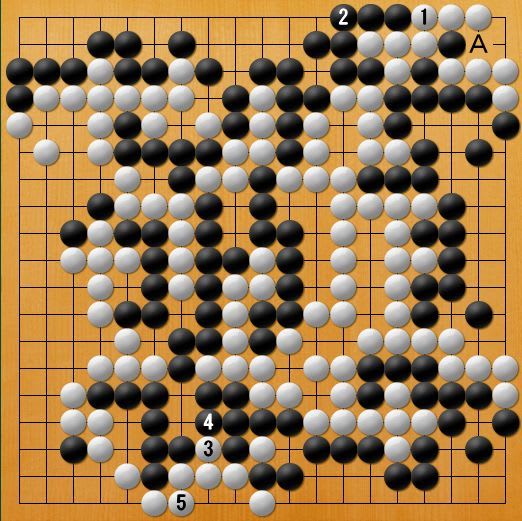

3図(失敗1)

問題にすると、多くの方は前図を示されるでしょう。

しかし、実戦では黒1のようなウソ手を打ってしまう方が多いのです。

これはAとBの2つの傷が残り、本物の形ではありません。

何故黒1のような手を打ってしまうかといえば、今すぐ白Aや白Bと打つ手が成立しないからです。

しかし、ウソ手を打つと、今は大丈夫でも後で困る可能性が高いのです。

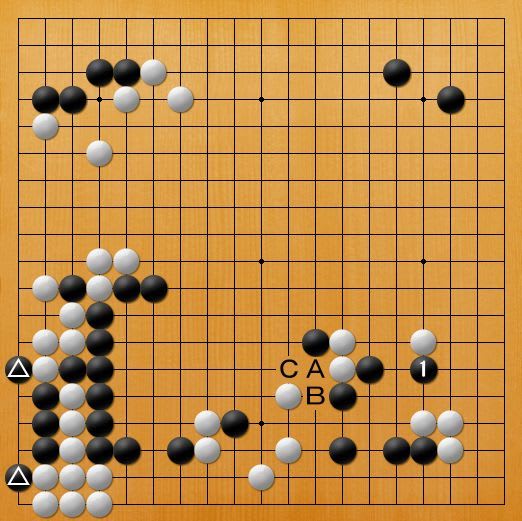

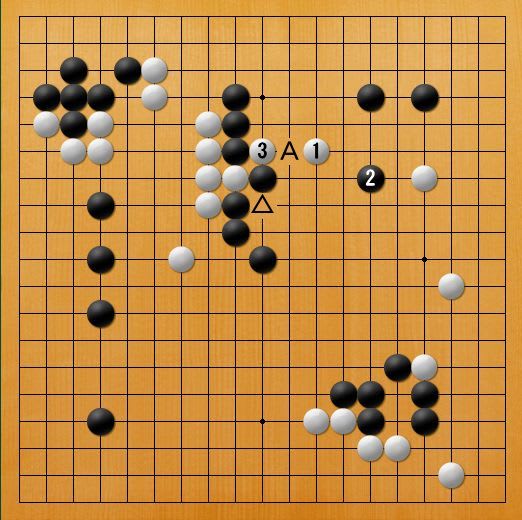

4図(失敗2)

後に、薄みを睨んで白1と踏み込んで来られました。

黒2と反撃しましたが、白3の切りが成立します。

もし黒△に石があれば、黒Aとシチョウに取って何でもありませんが・・・。

5図(失敗3)

白4の切りが入り、黒△が宙に浮いてしまいます。

置き碁の黒としては、嫌な展開でしょう。

置き碁で黒がウソ手を打つと、大抵白に咎められて痛い目に遭います。

石を置いていても酷い目に遭ってしまうという方は、自分がウソ手を打っていないかどうか、確認してみると良いでしょう。

本日、第41期棋聖戦第3局の1日目が行われました。

黒番の井山裕太棋聖が積極的に仕掛け、河野臨挑戦者も正面から受けて立つという展開でした。

(封じ手予想)

左下の戦いでは、黒△のハネ2つがポイントです。

「両バネ1手延び」という、格言にもある手筋で黒が攻め合い勝ちになりました。

しかし、石を取ったからといっても形勢が良くなるとは限らないのが囲碁です。

勝負はこれからでしょう。

封じ手時点での焦点は、右下の競り合いです。

黒A、もしくは黒B、白A、黒Cの切断を実現させたい所です。

そこで、封じ手はそれらを狙うための準備として、黒1を予想します。

井山棋聖がこの手を選んだかどうかは分かりませんが、いずれにしても明日は激しい戦いの予感がします。

さて、本日は5子局を題材にします。

テーマは本手です。

1図(テーマ図)

白△と打った場面です。

中央の黒に傷がありますが、どう守りますか?

2図(正解)

黒1と、素直に繋ぐのが本手です。

黒△との連携も良く、しっかりした形ができます。

3図(失敗1)

問題にすると、多くの方は前図を示されるでしょう。

しかし、実戦では黒1のようなウソ手を打ってしまう方が多いのです。

これはAとBの2つの傷が残り、本物の形ではありません。

何故黒1のような手を打ってしまうかといえば、今すぐ白Aや白Bと打つ手が成立しないからです。

しかし、ウソ手を打つと、今は大丈夫でも後で困る可能性が高いのです。

4図(失敗2)

後に、薄みを睨んで白1と踏み込んで来られました。

黒2と反撃しましたが、白3の切りが成立します。

もし黒△に石があれば、黒Aとシチョウに取って何でもありませんが・・・。

5図(失敗3)

白4の切りが入り、黒△が宙に浮いてしまいます。

置き碁の黒としては、嫌な展開でしょう。

置き碁で黒がウソ手を打つと、大抵白に咎められて痛い目に遭います。

石を置いていても酷い目に遭ってしまうという方は、自分がウソ手を打っていないかどうか、確認してみると良いでしょう。