皆様こんばんは。

最近、雑誌「囲碁研究」誌上で連載を持っています。

11月~2月までの「配石を生かす布石の方向」講座が終わり、3月からは新たに「半年で強くなる

囲碁上達の絶対法則」講座が始まります。

構成担当の永代和盛とは20年近い付き合いでして、お互いに言いたいことを言いながら作っています(笑)。

良い講座になると思いますので、ぜひ囲碁研究をご購読ください。

さて、本日はMasterと朴廷桓九段の対局をご紹介します。

朴廷桓九段は、韓国ナンバーワンの棋士です。

前回まではおそらく様子見でしたが、この第15局から人間側のレベルが急激に上がります。

世界のトップ棋士が、寄ってたかってMasterの首を取りに行く構図です。

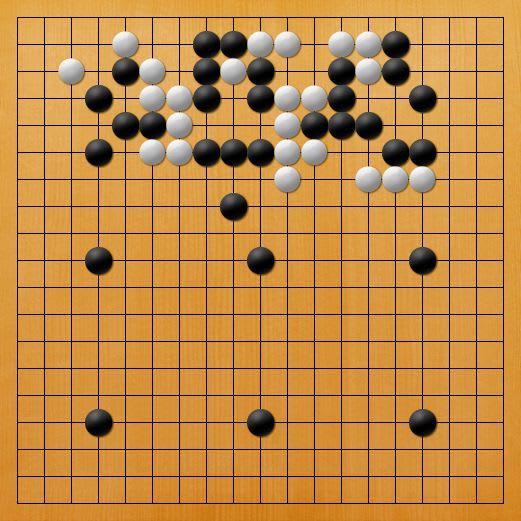

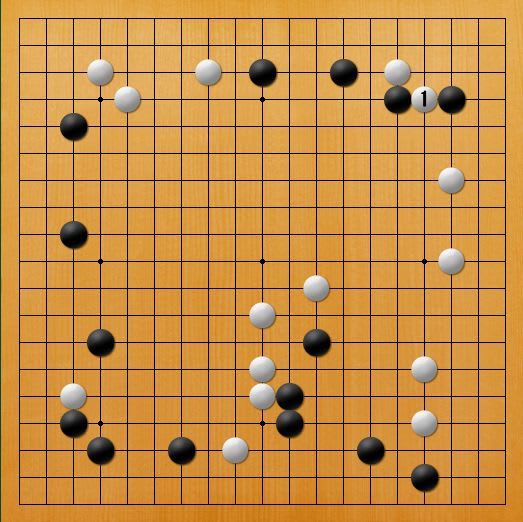

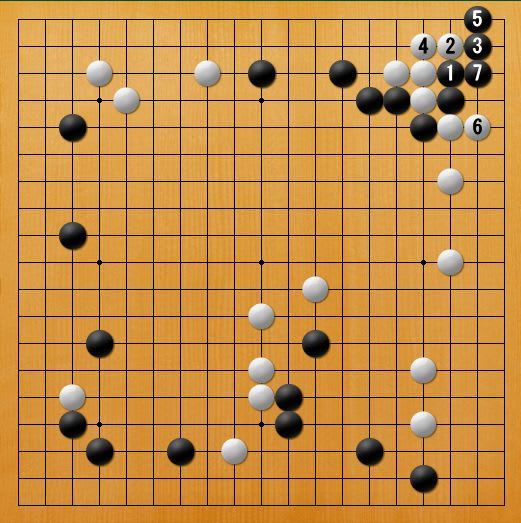

1図(実戦)

朴九段の黒番です。

ここまで、第2局と同一の進行です。

という事は・・・。

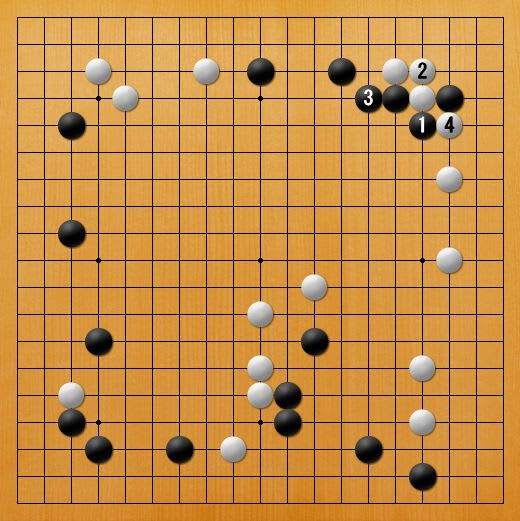

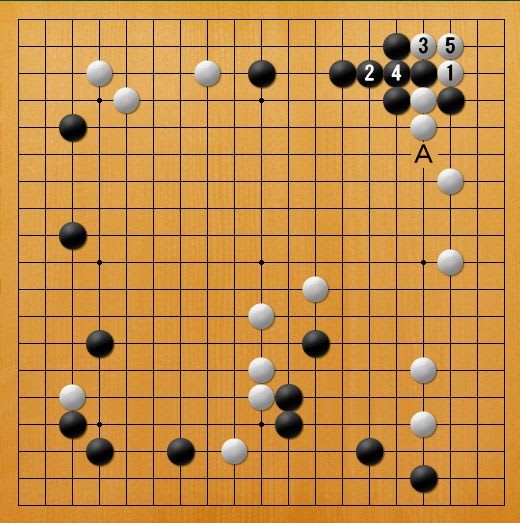

2図(実戦)

やっぱり出ました、白1の肩ツキ!

第2局とは違い、朴九段は黒2の這いを選びましたが、同じように白3と飛びました。

黒4に対して白5が、白1と関連する手筋です。

よくある手筋ですが、プロの碁ではこんなに早い段階で見られる事は稀です。

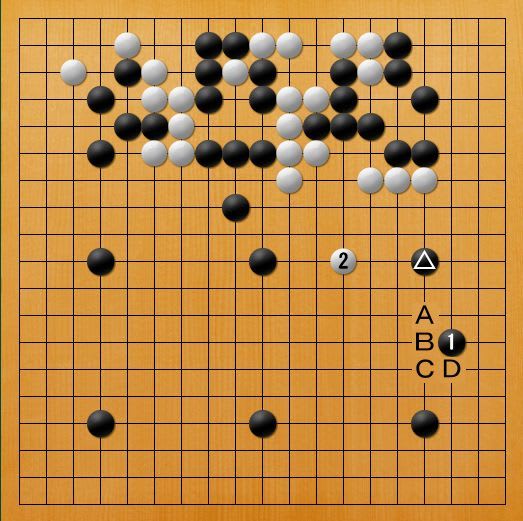

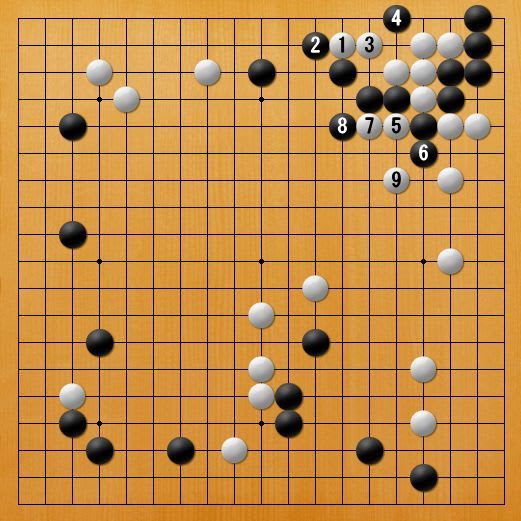

3図(変化図)

黒1、3と分断したくなりますが、白4の二段バネがまた手筋で、隅に食い込みながら治まってしまう狙いです。

黒A、白B、黒Cに対しては白Dの切りがあり、黒2子を切り離す事ができます。

白△が働いていますね。

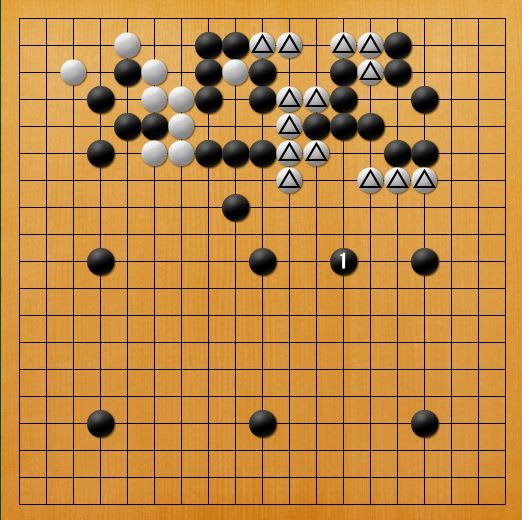

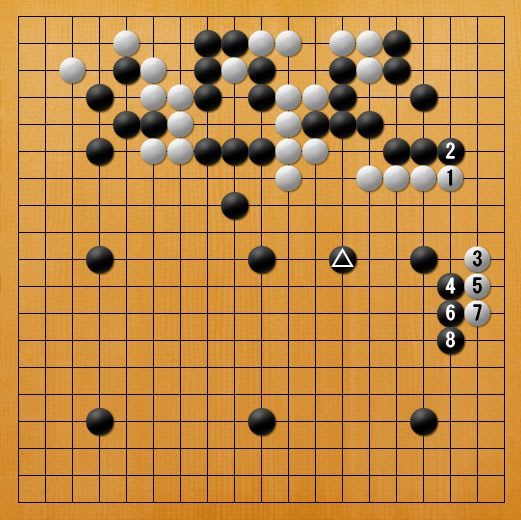

4図(実戦)

そこで黒1と受けるぐらいですが、白2と全体を繋げて軽やかな打ち回しです。

黒3と大場に先行されましたが、白4から8とさらに手をかけ、しっかりとした形を作りました。

一見すると白の足が遅いようですが、黒△が弱くなったため・・・。

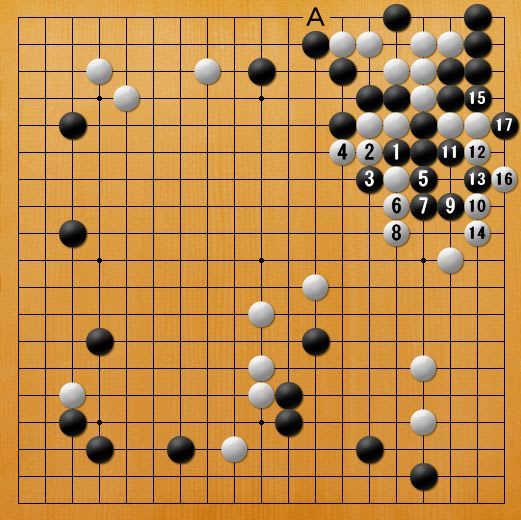

5図(実戦)

黒1と一本切りましたが、黒3の守りが必要になりました。

そして白4のコスミツケから6の詰めが絶好点、黒△の腰高を咎めて根拠を脅かしています。

こうなってみると、決して白が遅れていない事が分かります。

ポイントは左上の黒です。

この黒が内側に籠った形になっており、今後戦いなどに役立つ可能性が低いのです。

Masterはこの点を重視しているのでしょう。

6図(実戦)

黒1、5は意欲的な作戦です。

左辺を最大限に盛り上げ、白の動きを催促しました。

勿論、白Aのシチョウが成立しない事を見越しています。

7図(変化図)

黒は白1の動き出しを待っているのでしょう。

黒6までとなると左辺の白が攻撃目標になりますし、上辺の白も薄くなってきます。

黒Aが厳しい狙いです。

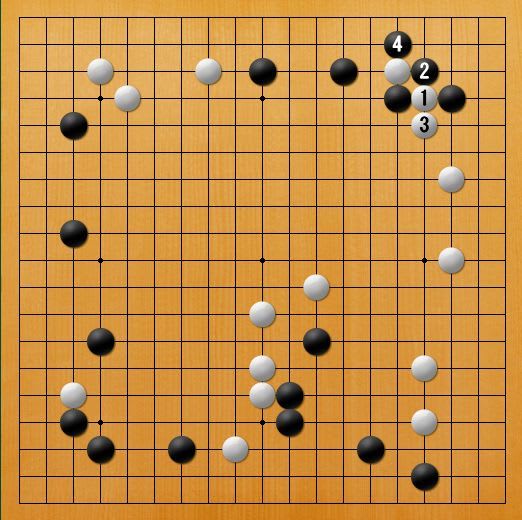

8図(実戦)

しかし、実戦は何と白1の肩ツキから白3!

何とも軽やかな打ち方で、Masterの真骨頂といった印象です。

黒石の多い所では無理をしないという打ち方は理に適っていますし、また筋も良いです。

黒Aには白Bと出られて困るからです。

以下黒C、白D、黒E、白Fとなって、左辺がボロボロになってしまいます。

9図(実戦)

そこで黒1と方向転換しましたが、ここで白2と打った手も柔軟です。

白△の石には拘らず、左右の黒を大きく分断しようというのです。

10図(実戦)

その後、黒は左辺を連絡しましたが、できた黒地は全部で20目程度です。

黒△を切り離した上、白△の絶好点にも回っては、明らかに白が打ち回しました。

白優勢でしょう。

最後は黒時間切れ負けでしたが、既に勝機は無くなっていました。

第16局、17局は連笑七段、第18、19局は柯潔九段、第20局は朴廷桓九段・・・というように、今後登場する棋士の大半は世界のトップクラスです。

人間側も様々な工夫を凝らして対抗しましたが、結果はご存知の通りです。

最近、雑誌「囲碁研究」誌上で連載を持っています。

11月~2月までの「配石を生かす布石の方向」講座が終わり、3月からは新たに「半年で強くなる

囲碁上達の絶対法則」講座が始まります。

構成担当の永代和盛とは20年近い付き合いでして、お互いに言いたいことを言いながら作っています(笑)。

良い講座になると思いますので、ぜひ囲碁研究をご購読ください。

さて、本日はMasterと朴廷桓九段の対局をご紹介します。

朴廷桓九段は、韓国ナンバーワンの棋士です。

前回まではおそらく様子見でしたが、この第15局から人間側のレベルが急激に上がります。

世界のトップ棋士が、寄ってたかってMasterの首を取りに行く構図です。

1図(実戦)

朴九段の黒番です。

ここまで、第2局と同一の進行です。

という事は・・・。

2図(実戦)

やっぱり出ました、白1の肩ツキ!

第2局とは違い、朴九段は黒2の這いを選びましたが、同じように白3と飛びました。

黒4に対して白5が、白1と関連する手筋です。

よくある手筋ですが、プロの碁ではこんなに早い段階で見られる事は稀です。

3図(変化図)

黒1、3と分断したくなりますが、白4の二段バネがまた手筋で、隅に食い込みながら治まってしまう狙いです。

黒A、白B、黒Cに対しては白Dの切りがあり、黒2子を切り離す事ができます。

白△が働いていますね。

4図(実戦)

そこで黒1と受けるぐらいですが、白2と全体を繋げて軽やかな打ち回しです。

黒3と大場に先行されましたが、白4から8とさらに手をかけ、しっかりとした形を作りました。

一見すると白の足が遅いようですが、黒△が弱くなったため・・・。

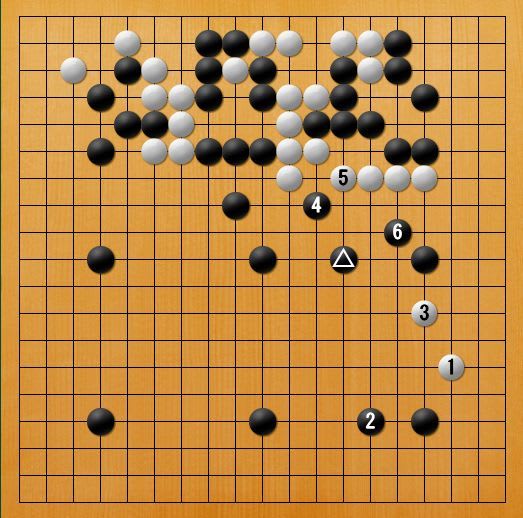

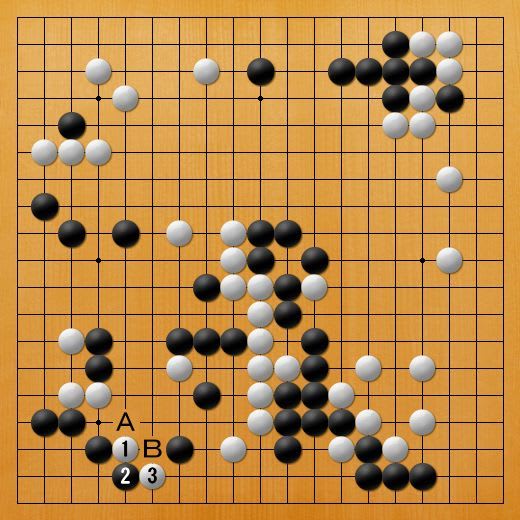

5図(実戦)

黒1と一本切りましたが、黒3の守りが必要になりました。

そして白4のコスミツケから6の詰めが絶好点、黒△の腰高を咎めて根拠を脅かしています。

こうなってみると、決して白が遅れていない事が分かります。

ポイントは左上の黒です。

この黒が内側に籠った形になっており、今後戦いなどに役立つ可能性が低いのです。

Masterはこの点を重視しているのでしょう。

6図(実戦)

黒1、5は意欲的な作戦です。

左辺を最大限に盛り上げ、白の動きを催促しました。

勿論、白Aのシチョウが成立しない事を見越しています。

7図(変化図)

黒は白1の動き出しを待っているのでしょう。

黒6までとなると左辺の白が攻撃目標になりますし、上辺の白も薄くなってきます。

黒Aが厳しい狙いです。

8図(実戦)

しかし、実戦は何と白1の肩ツキから白3!

何とも軽やかな打ち方で、Masterの真骨頂といった印象です。

黒石の多い所では無理をしないという打ち方は理に適っていますし、また筋も良いです。

黒Aには白Bと出られて困るからです。

以下黒C、白D、黒E、白Fとなって、左辺がボロボロになってしまいます。

9図(実戦)

そこで黒1と方向転換しましたが、ここで白2と打った手も柔軟です。

白△の石には拘らず、左右の黒を大きく分断しようというのです。

10図(実戦)

その後、黒は左辺を連絡しましたが、できた黒地は全部で20目程度です。

黒△を切り離した上、白△の絶好点にも回っては、明らかに白が打ち回しました。

白優勢でしょう。

最後は黒時間切れ負けでしたが、既に勝機は無くなっていました。

第16局、17局は連笑七段、第18、19局は柯潔九段、第20局は朴廷桓九段・・・というように、今後登場する棋士の大半は世界のトップクラスです。

人間側も様々な工夫を凝らして対抗しましたが、結果はご存知の通りです。