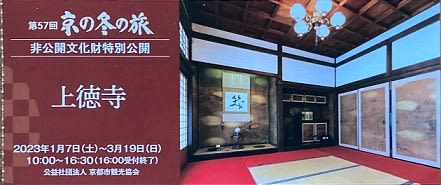

毎年行われている「京の冬の旅」の非公開文化財特別公開で、

今年はなんと、近くにあるお寺、上徳寺が含まれていた。

京都市下京区富小路五条下ルにある上徳寺は、

小さいお寺だが、近所ではよつぎ地蔵として知られている。

「京の冬の旅」で初公開されているというので行って来た。

よく前を通るが、中へは入ったことがない。

富小路通を歩いているととても小さいお寺に見えるので、

自由に入れる雰囲気でもなかった。

ただ子授け祈願・安産祈願のお寺なので、

子どもが欲しい人が参拝に来るのだろう。

寺の前には「阿茶の局墓所」という石碑が建っている。

阿茶の局、とは誰だろう、といつも前を通りながら考えていた。

徳川家康の側室の一人だそうである。

上徳寺は阿茶の局を開基として創建された。

家康ゆかりの寺だった。

パンフレットによれば1603年、何と家康によって建立されたとか。

浄土宗のお寺のようだ。

富小路通には浄土宗のお寺が多い。

ここもその一つなのだった。

内部はいずれもどこも撮影可能だった。

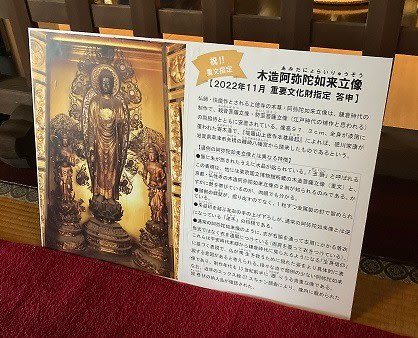

本堂の中へ入るとそこそこ大きくて、立派な厨子があり、

本尊の阿弥陀如来が祀られていた。

阿弥陀様は2022年11月、重要文化財に指定されたそうで、

現在は東京へその監査のために出張中(?)で、

今あるのはお前立だった。

写真でその姿を見せているだけだった。

見られないのは残念だったが、

近所の小さなお寺に重要文化財の仏像があるのは、

何だかすごいことだと思った。

富小路通にはこのような小さなお寺が沢山あり、

その中に重文指定の仏像もあったと思う。

富小路通は秘かにお寺のゴールデンストリートなのだ。

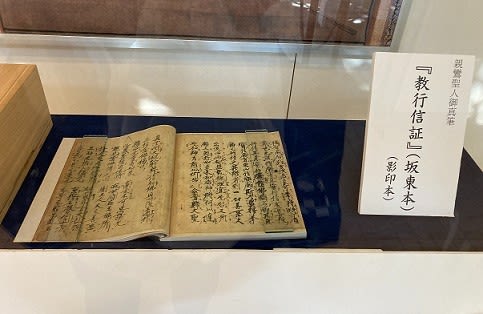

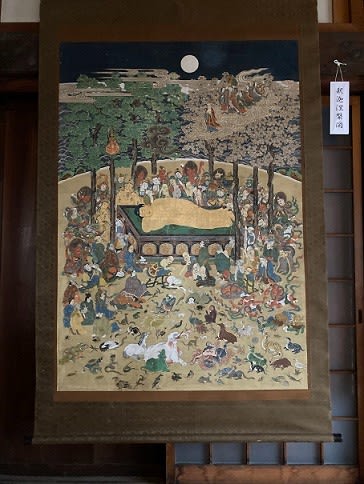

この本堂には今回の特別公開に合わせて、

寺宝が公開されていた。

釈迦涅槃図は細い線描が丁寧で、

恐らく江戸時代のものかな、と。

そしてその横には真ん中に阿茶の局、

両脇に家康、秀忠の三幅対の肖像画があった。

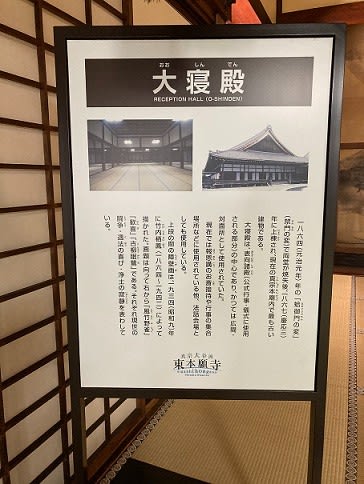

次に客殿へ行く。

外から見る限り狭いお寺に見えたが、

案外奥行きがあり、立派な客殿が備えられていた。

案内の人が客殿を見てくれと言っていたが、

なるほどこのような客殿があるとは思わなかった。

見てほしくなるのも無理はないと思った。

庭もとても立派な枯山水庭園だった。

町の中のお寺なので、背景が住宅なのは仕方がない。

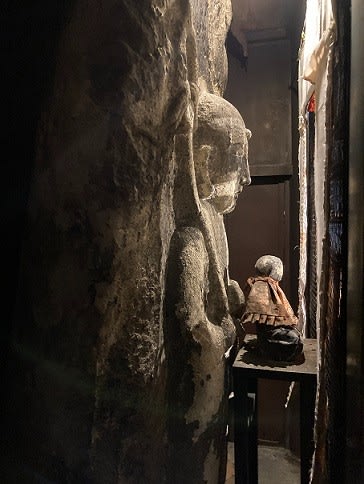

そして世継地蔵が安置されている地蔵堂へ。

通常はお地蔵さんは、お堂の前で拝むだけだそうだが、

今回の特別公開ではお堂の内部まで入れ、

地蔵菩薩を横から拝観することが出来た。

全長2mほどもある大きな地蔵菩薩で、

間近に横顔が見られて感動した。

とても安らかな、穏やかなお顔をしておられた。

このお地蔵さまはこの寺の本尊を信仰していた清水という人が、

世継を失い、子が恵まれるようにと念じて堂に参籠した。

夢中に地蔵が現れ祈念するようにと告げられ、

その尊像を石に刻んで寺内に一宇を建立して世継を祈念した。

願いが叶い、子孫は繁栄、

以来「世継地蔵」として知られるようになった、とか。

(パンフレットより)

ほんの近所にこのような由来のあるお寺があるとは思わなかった。

というか、思ったより立派な客殿があったのに驚いた。

そして寺宝も沢山所持していることにも驚いた。

前を通るだけでは分からなかった詳しいことが分かり、

たとえ近所の小さいお寺、と思っていても

立派な謂れのある由緒あるお寺だということも分かった。

非公開文化財特別公開のこの機会に内部を見られて

良かったと思った。

非公開文化財特別公開特別公開は3月19日まで、

料金は1ヶ所800円。

京の冬の旅のキャンペーン期間は3月27日まで─

↓ブログ村もよろしくお願いします!