毎年、京都では観光のオフシーズンの冬に「京の冬の旅」を開催している。

尤も近年はいつ、どの時期でも外国人観光客がいっぱいで、

閑散期はないかのようではある。

京都駅の清水寺行きバス停はいつも大行列が出来ている。

さすがに2月、春節が終わると人の波も途絶えがちだが。

それでも「京の冬の旅」は今年も3月までやっている。

アイスショーですっかり忘れていたが

京都ブログで今年は東本願寺も冬の旅の中に含まれていることを知った。

近くだからすぐ行ける。

というわけで、非公開文化財特別公開・京の冬の旅、

東本願寺の「宮御殿・桜下亭」を見に行くことにした。

料金は800円。

東本願寺の正面、烏丸通に面した巨大な御影堂門をくぐる。

今回の京の冬の旅の舞台になっているのは、本堂・御影堂の北側だ。

本堂とは別に東本願寺の境内の北側に参拝接待所がある。

その北側の接待所の前に受付があり、

靴を脱いで入り、ギャラリーを通り廊下を歩いていくと、

矢印がしてあり、今回の特別公開の「宮御殿」(重要文化財)に行きつく。

写真撮影は部屋内は禁止で障壁画などは写せなかった。

廊下を渡って部屋へ入るので御殿の外観も見ることは出来なかった。

解説員がいて(本山の門徒の人かな?)説明してくれる。

宮御殿という名前からしてやんごとなき感があるが、

大宮御所を移築したものだという。

幕末・蛤御門の変の際の火災により東本願寺が焼失したあと、

再建された時に移築されたようだ。

東本願寺になぜ御所の建物が移築されているのか─

解説員の人に聞くと、東本願寺は天皇家との結びつきもあったらしい。

皇族の一人と外戚関係にあったという。

御殿の内部の襖絵は「大鷹狩図」などの宮中の行事を描いた襖絵がある。

やまと絵だったが暗くて良く見えなかった…

(撮影禁止)(写真は東本願寺HPより

ただ庭があり、そこは撮影可能で、立派な池泉式庭園を見ることが出来た。

池があり燈籠があり、本山にこんな庭があるのを始めて見た。

大きくはないが、観光寺院にも負けないよく手入れされた良い庭だった。

そこからまた廊下を歩いて「桜下亭」という建物に行く。

こちらも重要文化財の建物だという。

お東にこんな建物があるのは初めて知った。

初めて知るものばかりだ。

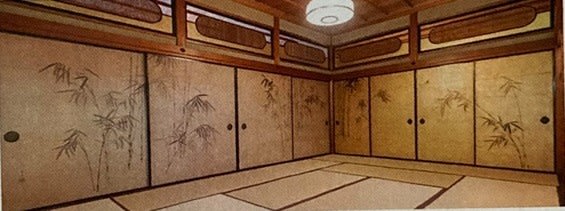

桜下亭も移築されたもので内部の襖絵はなんと、

円山応挙によるもので部屋ごとに松・竹・梅をそれぞれ描いていた。

(撮影禁止)

これも応挙が関東のお寺に描いたものを本山の東本願寺に移したのだという。

松はまだ若い稚松を描いた「稚松図」が珍しく、

梅は老梅図で伸びた枝がソリッドだった。

(写真は東本願寺HPよりhttps://www.higashihonganji.or.jp/news/notice/35208140/)

壮年期は竹で、壮竹図という題名ですっくと伸びた竹が伸びやかだ。

(京の冬の旅パンフレットより)

東本願寺の非公開文化財特別公開はこの二部屋のみで、

これだけで800円は高いと思った(>_<)。

しかし、これまでお東にこのような建物があることをまったく知らなかったので、

珍しくはあった。

しかも庭まであり、襖絵は応挙である。

解説員の人に本物の応挙か?と尋ねたくらい、

まさか東本願寺に応挙があるとは思ってもみなかった。

東本願寺の本山はいろんな建築が移築されていて、

その結果、広い敷地に様々な建物が建てられていることも知った。

(能舞台もあるのだ)

(確か、Adoが紅白で歌っていたのが能舞台ではなかったかな?)

寺を出て正面にはおなじみの噴水がある。

今もちゃんと水が出ている。向こうに見える京都タワーと一緒に写した。

振り返ると巨大な御影堂門が見える。

いつ見ても巨大な門の威容はカッコよくてスケールの大きさに圧倒される。

見慣れた光景でもあり、この門を見ると気持ちが落ち着く。

木造建築はいいなあ・・・と、見るたびうっとりと見とれるのだ。

町の真ん中に大きく目立つ木造建築があるのは落ち着く。

だからお東さんがとても好きだ。

↓ブログ村もよろしくお願いします!