因幡堂(因幡薬師)の名前で知られている、

京都市下京区にある平等寺で普段非公開の本尊(薬師如来)が

特別公開されているのをテレビのニュースで知った。

歩いて行ける場所なので行って来た。

住所は 京都市下京区不明門通(あけずどおり)松原上ル

因幡堂・因幡薬師

京都十二薬師霊場各札所寺院、特別公開

10月7日~10月22日

いつもは烏丸通を五条通りから四条通へ右側を歩いていると、

「因幡薬師」の灯籠が見え、そこが因幡堂だと分かる。

不明門通の突き当りにある。

薬師如来とは左手に薬壺を持ち、

病気を治す仏様として尊崇されている。

因幡薬師として知られている平等寺のご本尊も、

病封じの仏さまとして信仰を集めているようだ。

本堂は何度か火災に合い、そのたび再建された。

特に幕末の蛤御門の変の時のどんど焼けでは堂宇ほとんどが焼失し、

現在のものは明治19年に再建されたものだという。

建立されたのは平安時代にさかのぼるらしい。

(西暦1003年だとか)

京都十二薬師霊場のひとつという。

今はひっそりとしていてとても小さなお寺だが、

建立された時はかなりの規模だったようだ。

ホームページ

https://inabado.jp/

現在は真言宗のお寺で、智山派智積院に属するという。

だから本尊は薬師如来なのだ。

今回、特別公開されたのは、

寺の境内の片隅に建てられた小さな収蔵庫のような所の内部だ。

境内からしてとても狭いが、本堂や収蔵庫も狭い。

その小さな収蔵庫の中に本尊の重要文化財である薬師如来立像があった。

本堂にはお前立が置かれてあり、

文化財の本尊は別に保存されているという、よくある形であった。

残念ながら収蔵庫内部の仏像は撮影禁止だった。

(古い文化財なので当然なのだが)

収蔵庫に保管されていたのは↓

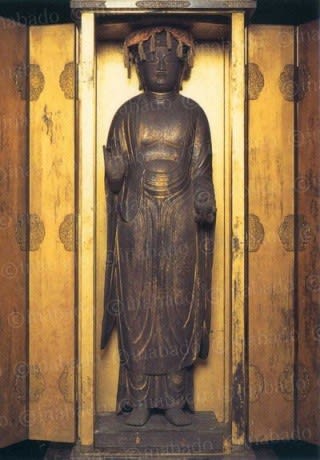

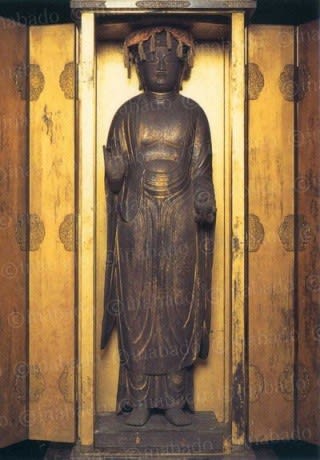

本尊 薬師如来立像(重要文化財)平安時代

桜の木の一木造

脇侍

如意輪観音坐像(鎌倉時代)重要文化財

釈迦如来立像(鎌倉時代)重要文化財

弘法大師像

本尊の薬師如来像は平安時代の創建当初のもので、

本堂は幾度も火災に合いながら本尊は守られたという。

一木造りだけあって、どっしりした造りで堂々としていて貫禄があった。

経年で黒ずんでいたのが歴史を感じさせた。

(画像はホームページより)

脇侍は如意輪観音と釈迦如来像という珍しい取り合わせだった。

そしてその左横に真言宗らしく、弘法大師の坐像があった。

もうひとつ、毛髪を編み込んだ経典?のタペストリーのようなものがあった。

ガラスケースの中に保存されていたが、

説明によると日本の文化財の中で似たようなものが見つからないので、

重文などの文化財指定が出来ないそうだ。

端っこを見たら、確かに編まれた黒い髪の毛が何本も無数に飛び出ていた。

何百年も前の髪の毛に情念を感じるのだった

洛陽三十三観音第二十七番霊場でもあるらしく、

こちらの観音堂には十一面観音が祀られているという。

(中までは見られなかった)

今は町の中の小さなお寺になってしまっているが、

古い時代から因幡薬師として篤く信仰されて来た

その片鱗が伺えるご本尊の公開だった。

狭い境内の中には新しい馬頭観音像(好き)もあったので写して来た。

美術館・ギャラリーランキング

美術館・ギャラリーランキング

京都府ランキング

京都府ランキング

フィギュアスケートランキング

フィギュアスケートランキング

↓ブログ村もよろしくお願いします!

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

京都市下京区にある平等寺で普段非公開の本尊(薬師如来)が

特別公開されているのをテレビのニュースで知った。

歩いて行ける場所なので行って来た。

住所は 京都市下京区不明門通(あけずどおり)松原上ル

因幡堂・因幡薬師

京都十二薬師霊場各札所寺院、特別公開

10月7日~10月22日

いつもは烏丸通を五条通りから四条通へ右側を歩いていると、

「因幡薬師」の灯籠が見え、そこが因幡堂だと分かる。

不明門通の突き当りにある。

薬師如来とは左手に薬壺を持ち、

病気を治す仏様として尊崇されている。

因幡薬師として知られている平等寺のご本尊も、

病封じの仏さまとして信仰を集めているようだ。

本堂は何度か火災に合い、そのたび再建された。

特に幕末の蛤御門の変の時のどんど焼けでは堂宇ほとんどが焼失し、

現在のものは明治19年に再建されたものだという。

建立されたのは平安時代にさかのぼるらしい。

(西暦1003年だとか)

京都十二薬師霊場のひとつという。

今はひっそりとしていてとても小さなお寺だが、

建立された時はかなりの規模だったようだ。

ホームページ

https://inabado.jp/

現在は真言宗のお寺で、智山派智積院に属するという。

だから本尊は薬師如来なのだ。

今回、特別公開されたのは、

寺の境内の片隅に建てられた小さな収蔵庫のような所の内部だ。

境内からしてとても狭いが、本堂や収蔵庫も狭い。

その小さな収蔵庫の中に本尊の重要文化財である薬師如来立像があった。

本堂にはお前立が置かれてあり、

文化財の本尊は別に保存されているという、よくある形であった。

残念ながら収蔵庫内部の仏像は撮影禁止だった。

(古い文化財なので当然なのだが)

収蔵庫に保管されていたのは↓

本尊 薬師如来立像(重要文化財)平安時代

桜の木の一木造

脇侍

如意輪観音坐像(鎌倉時代)重要文化財

釈迦如来立像(鎌倉時代)重要文化財

弘法大師像

本尊の薬師如来像は平安時代の創建当初のもので、

本堂は幾度も火災に合いながら本尊は守られたという。

一木造りだけあって、どっしりした造りで堂々としていて貫禄があった。

経年で黒ずんでいたのが歴史を感じさせた。

(画像はホームページより)

脇侍は如意輪観音と釈迦如来像という珍しい取り合わせだった。

そしてその左横に真言宗らしく、弘法大師の坐像があった。

もうひとつ、毛髪を編み込んだ経典?のタペストリーのようなものがあった。

ガラスケースの中に保存されていたが、

説明によると日本の文化財の中で似たようなものが見つからないので、

重文などの文化財指定が出来ないそうだ。

端っこを見たら、確かに編まれた黒い髪の毛が何本も無数に飛び出ていた。

何百年も前の髪の毛に情念を感じるのだった

洛陽三十三観音第二十七番霊場でもあるらしく、

こちらの観音堂には十一面観音が祀られているという。

(中までは見られなかった)

今は町の中の小さなお寺になってしまっているが、

古い時代から因幡薬師として篤く信仰されて来た

その片鱗が伺えるご本尊の公開だった。

狭い境内の中には新しい馬頭観音像(好き)もあったので写して来た。

↓ブログ村もよろしくお願いします!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます