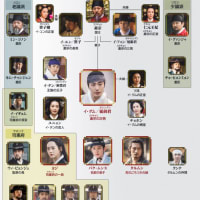

毛利家はのち長州藩です。

関ケ原では西軍の大将(毛利輝元)ですが、輝元は大阪にいて関ケ原には参陣しません。

代わって指揮をとったというか、指揮争いをしたのが吉川広家と安国寺恵瓊。ところが正式な毛利家の大将は輝元の養子である毛利秀元。

そして親戚である小早川秀秋がいて関ケ原の勝敗を左右する。しかし秀秋は養子であり(北政所のおい)、毛利と血のつながりはない。

さらに言うと、毛利秀元は毛利家を継がない。養子になった後に生まれた輝元の実子である毛利秀就(ひでなり)が継ぐ、というなんかややこしい藩です。

長州藩の初代が毛利秀就だなんてことは、私もだいぶ年をとるまで知りませんでした。養子の毛利秀元は長州の支藩である長門長府藩の初代当主となります。

ところが、秀元は長州本家の政治を実質的にとりしきり、、、、とまあ色々面倒な家なのです。

この家、一応鎌倉幕府創設者の一人である大江広元の子孫ということになっていますが、系図ぐらいあてにならないものはないので、どうなんでしょうか。

家を興したのは言うまでもなく毛利輝元の祖父である毛利元就です。輝元の親父は隆元ですが、若くして殺されてしまい、輝元が本家を継ぎます。

この早死にした親父の弟が吉川元春と小早川隆景で、有名な「両川」です。輝元の成人後もこの二人の叔父が本家を取り仕切り、そしてかなりうまいぐあいにやっていました。

毛利元就は国衆から身を起こして中国地方の覇者になりました。少し大きくなりすぎたということで、「これ以上の領土拡張は望むな」と遺訓したと、まあ通説ではそうなっています。

輝元には長く実子がいなかったので、秀吉は秀秋を毛利本家の養子にしようとします。焦った小早川隆景は本家ではなく、自分の養子にと申し出ます。

一応大江広元を家祖とする家です。「北政所のおい」なんて氏素性も分からない若者に本家を継がせるわけにもいきません。

こうして歴史上有名な裏切り金吾中納言、小早川秀秋が登場します。

関ケ原では毛利本隊は「なんにもしません」。むろん家康と吉川広家には合意があって、あえて何にもしないのです。

なんにもしなかったことによって吉川広家はそこそこの領地を与えられ「かけ」ます。

ところが毛利本家自体は取り潰しになり「かけ」ます。

焦った広元は家康に懇願し、自分の領地を本家に譲って、毛利本家の安堵をはかり一応成功します。領土は相当というか、見る影もなく小さくなってしまいましたが。

吉川家自体は支藩岩国藩となって存続しますが、毛利本家からは幕末に至るまで「関ケ原で余計なことをしやがった藩」として疎まれます。

吉川家岩国藩にしてみれば「自分の領地を譲ってまで毛利本家を守ったのに、余計なことをしやがったとは何だ!」ということで面白くありません。

そりゃそうでしょう。

なるほど、毛利本家である輝元なり秀元なりが、「はっきりとした方針」を持って行動したなら、滅んだ可能性はあるものの、毛利幕府ができるか、豊臣家執権として天下を動かしたかもしれません。

でも「本家がぐずぐずではっきりしない」ので、吉川広家は本家を守るために行動したわけです。岩国藩からしてみれば自分たちは本家の「大恩人」であるはずです。

というわけで、本家と岩国藩はいつもぎくしゃく。

ただし、幕末、幕府と毛利本家(長州藩)が戦争を起こすにあたり、岩国藩が幕府についたのでは堪らないということで、やっと岩国藩と毛利本家は和解します。

そのことを献策したのは桂小五郎だといわれています。ややこしい一族です。

関ケ原では西軍の大将(毛利輝元)ですが、輝元は大阪にいて関ケ原には参陣しません。

代わって指揮をとったというか、指揮争いをしたのが吉川広家と安国寺恵瓊。ところが正式な毛利家の大将は輝元の養子である毛利秀元。

そして親戚である小早川秀秋がいて関ケ原の勝敗を左右する。しかし秀秋は養子であり(北政所のおい)、毛利と血のつながりはない。

さらに言うと、毛利秀元は毛利家を継がない。養子になった後に生まれた輝元の実子である毛利秀就(ひでなり)が継ぐ、というなんかややこしい藩です。

長州藩の初代が毛利秀就だなんてことは、私もだいぶ年をとるまで知りませんでした。養子の毛利秀元は長州の支藩である長門長府藩の初代当主となります。

ところが、秀元は長州本家の政治を実質的にとりしきり、、、、とまあ色々面倒な家なのです。

この家、一応鎌倉幕府創設者の一人である大江広元の子孫ということになっていますが、系図ぐらいあてにならないものはないので、どうなんでしょうか。

家を興したのは言うまでもなく毛利輝元の祖父である毛利元就です。輝元の親父は隆元ですが、若くして殺されてしまい、輝元が本家を継ぎます。

この早死にした親父の弟が吉川元春と小早川隆景で、有名な「両川」です。輝元の成人後もこの二人の叔父が本家を取り仕切り、そしてかなりうまいぐあいにやっていました。

毛利元就は国衆から身を起こして中国地方の覇者になりました。少し大きくなりすぎたということで、「これ以上の領土拡張は望むな」と遺訓したと、まあ通説ではそうなっています。

輝元には長く実子がいなかったので、秀吉は秀秋を毛利本家の養子にしようとします。焦った小早川隆景は本家ではなく、自分の養子にと申し出ます。

一応大江広元を家祖とする家です。「北政所のおい」なんて氏素性も分からない若者に本家を継がせるわけにもいきません。

こうして歴史上有名な裏切り金吾中納言、小早川秀秋が登場します。

関ケ原では毛利本隊は「なんにもしません」。むろん家康と吉川広家には合意があって、あえて何にもしないのです。

なんにもしなかったことによって吉川広家はそこそこの領地を与えられ「かけ」ます。

ところが毛利本家自体は取り潰しになり「かけ」ます。

焦った広元は家康に懇願し、自分の領地を本家に譲って、毛利本家の安堵をはかり一応成功します。領土は相当というか、見る影もなく小さくなってしまいましたが。

吉川家自体は支藩岩国藩となって存続しますが、毛利本家からは幕末に至るまで「関ケ原で余計なことをしやがった藩」として疎まれます。

吉川家岩国藩にしてみれば「自分の領地を譲ってまで毛利本家を守ったのに、余計なことをしやがったとは何だ!」ということで面白くありません。

そりゃそうでしょう。

なるほど、毛利本家である輝元なり秀元なりが、「はっきりとした方針」を持って行動したなら、滅んだ可能性はあるものの、毛利幕府ができるか、豊臣家執権として天下を動かしたかもしれません。

でも「本家がぐずぐずではっきりしない」ので、吉川広家は本家を守るために行動したわけです。岩国藩からしてみれば自分たちは本家の「大恩人」であるはずです。

というわけで、本家と岩国藩はいつもぎくしゃく。

ただし、幕末、幕府と毛利本家(長州藩)が戦争を起こすにあたり、岩国藩が幕府についたのでは堪らないということで、やっと岩国藩と毛利本家は和解します。

そのことを献策したのは桂小五郎だといわれています。ややこしい一族です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます