能の途中で狂言師が出てきて物語の内容をあれこれ説明する。

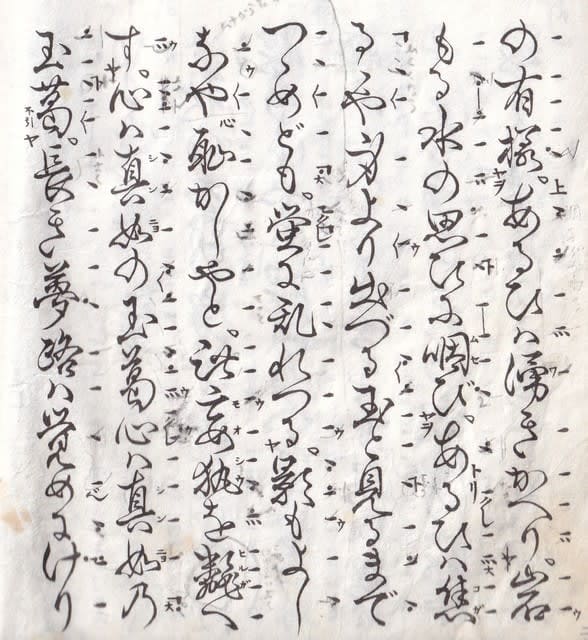

その内容が謡本の巻頭に載っている。

これを読んでいると玉葛がどんな内容なのか大体わかる。

いつの間に出てきたのか橋掛りの所に狂言師が座っている。出番が終わると橋掛かりの所へ下がってまた座っているがいつの間にかいなくなる。

狂言師はあくまでも脇役なので目立たないようにしているのだろう。

草紙洗いについで謡本がクタクタになっている。それだけよく習ったんだなと思う。

謡本は一回習ったからといってそれで終わりということはない。先生が気に入っていると同じ本を何回も習う。宝生流は181曲あるが、まだ習っていない本がいっぱいある。同じ本を何回も習うからだ。

巻末の所をキリという。

最初の所は易しくあとのなるにつれてだんだん難しくなってくる。ラジオ番組で放送時間が足りなくなると最初の部分が省略される。難しくないだろうか。

最後のページ。

ここに一番いいところがあり仕舞でよく演じられる、歌を歌っているようで心地よい。先生は若い頃、カラオケで馴らしたのでこういうリズミカルなところが好きでよく稽古させられた。

葛(かつら)とはつる草のことで、花は咲くが実がならない。恋をしても実らないということか。

ツルをどこまでも伸ばすので、縁が遠くなるということになる。玉葛はここに目をつけて作られた物語か。

謡曲教室を始めるという連絡はまだない。コロナ第二波がやってくるというので8月も駄目か。