京都造形芸術大学に、来年の夏に開催する、長野県の公立美術館「ロマン高原美術館」での展覧会に、共に出品していただける若手作家を探し、スカウトしに行って来ました♪

ここは、立体の工房。

彫刻を、一本木から、彫っていますね☆☆

この状態まで彫るのに、一か月かかったそうです☆☆

美しいし、迫力があります♪

楠で、香りがとても良かったので、屑をいただいて帰りました♪

こちらの作品は、一本の木から文字を彫っているのだそうです。

いい香り!!

文字☆

アクリル樹脂ですねぇ。

静かに、彫り続けいています

大理石。

制作中の作品の説明を聞かせていただいています♪

手

ミサイルの骨格♪

バッタ

この後、陶芸学部も見学させていただき、写真は電池が切れてしまい撮影できませんでしたが、とてもいい若手作家が発掘で来ました

陶芸の世界を、アートの世界にドンドン参入させるべく、来年の展覧会は新しいスタイルで『心を打つ!』企画をして行きたいと思っています♪

こう、ご期待

エル・アナツイ展を見に、万博公園までやって来ました~

太陽の塔を見に来たのは初めて!

こんなにカッコよく建っていたなんて、驚きです

岡本太郎とツーショット

横から♪

横顔♪

右わき腹♪

こんなに大きかったなんて

しかも、後ろ姿に、こんないれずみがあったなんて!

後ろの方が可愛い

陰と陽の、陰??

迫力があって気持ちいいなぁ♪

エル・アナツイ展♪

国立民族学博物館で12/7まで開催しています♪

アフリカンの缶を切って、布状に金具で編んでいったもの♪

写真に載っていませんが、初期の彫刻作品が好きです。

感情が現れているから♪

お勧めの展覧会です♪

これは、ほぼ毎日描いて、2週間、経った状態の絵♪

創造、想像するのは、時間がかかるものですね。

こうしたいから、こう塗ろう…と心から湧いて出てくるのは、ゆるやかな時間の流れの中で生まれてくるものなので、絵って、急いで描けるものではないなと、つくづく実感しました。

また、これまでヘルムートの写真を絵にしていましたぶん、オリジナルの面白さを改めて実感しました。

ヘルムートの写真を絵にしたものは、この絵の後にupしたいと思います。

こちらもとても面白い絵になっています。

今日、あるコラムを読みました。

「絵は、アートは、『オリジナリティを楽しむもの』であること」

私は、初めて具体的に、そのような視点で、絵とアートを見られるようになりました。

今までは、純粋に『心をうつ』かどうかで見ていました。

絵やアートの『オリジナリティ』を楽しむことが出来る人って、高尚だし粋だと思います。

なぜなら、私自身、絵の道を選んでいなければ、『オリジナリティを楽しめる』大人になっていなかったと、強く思うからです。

『オリジナリティを知っている』

のと

『オリジナリティを楽しむ』

ということは、全く別のことです。

「楽しむことができるかどうか」と、「その人の創造力」、は大きく関係していると思います。

インスピレーションを与えるというのは、こういうところもからも深くかかわっているように思います。

さて、『おきまり』シリーズ、これは4枚目ですが、スタイルの基盤が出来てきました。

どんどん描いて行きま~す♪

そうそう

今年も、kappo大阪に行ってきました

御堂筋、広~い

ライブ演奏は、ここが一番人が多かったです

やはり大阪

楽しくて面白い、笑いがあって、ノレるバンドが大人気でした♪

三重県のカツオ丼弁当は最高に美味でした♪

そのほか、日本各地のおいしい食べ物、いっぱい買いました♪

不思議の国のアリスの人達に会いました

大阪カンヴァス推進事業のブース

一生懸命、壁に絵を描いている子供たちが、とても可愛かったです

御堂筋の、ど真ん中で、ウエディングドレスのファッションショーが行われていました

美しい♪

かわいい

ピンク

御堂筋の緑のイチョウの葉がきれいです

オレンジ

素敵ですね

ゴージャス

赤

紫

白

天使さん

今年は笑いを取っていたアートゾーンが、なかったゾ

もっと、いろんなお店やブースが出てくると嬉しいな♪

今年もkappo大阪、楽しかったです♪

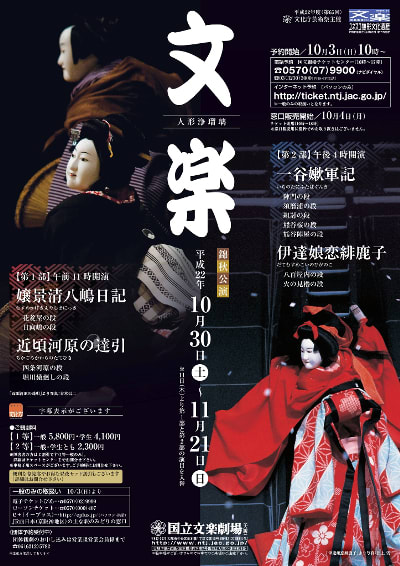

秋の文楽、錦秋文楽公演を、見に行って来ました~♪

写真・中央は人間国宝・人形師・吉田蓑l助さんのお弟子さんの、人形師・吉田勘弥さん!

早めに言って、ご挨拶させていただきました♪

初個展にも来てくれはって、勘弥さんの穏やかで楽しい人柄も大好き♪

人形を操っている時の面持ちの厳しい表情、とても素敵です

左は、友人の花屋のオーナー・一葉ちゃん

信頼できる頼もしい頑張り屋さん

特技は

コスプレ

コスプレ です

です

文楽の魅力・・・・

①一つの物語に出てくる大人数の登場人物の人形の声とナレーションなどすべてを、一人の人間が「生」で、聴衆の前でうたいあげます。その人を太夫(だゆう)といいます。

②「太夫」、「三味線」、「人形遣い」の3つが一体となって、一つの舞台を創り上げるのです。

生の三味線弾きの三味線は、迫力があります!

文楽は全員、男性によって演じられるので、若い娘やお姫様役、エロおやじのセリフの語りの時は、人形ではなく「太夫」本人を見ていた方が、とってもおもしろいです((笑))

③人形のしぐさ

人形を生きた人間、しかも様々な個性をリアルに表現する誇張した人形の身体の動きは、見所です♪

しかも、今は失われてしまった、日本人女性の奥ゆかしい内面や仕草は、魅力的です。

④すべてが手作創りの物ばかりなので、そのアナログな感覚と時間の流れに、懐かしさを感じ、癒されます。

⑤時代を感じさせる、また時代が変わっても変わらない、日本独特の四季、情緒、考え方、価値観、文化、街並みと景色などに、懐かしさと共に、日本の良さが分かり、日本人としての誇りを感じます。

だから、文楽は日本の象徴なので、永遠にあり続けてほしいと、心底思います♪

・・・、とわかったようなことを言っていても、8年前に初めて見た時は8割、熟睡してしまいました

正直、どこが良いのか、全然、わかりませんでした((笑))

おもしろい!と思い始めたのは4回目の時からです

今回の文楽は、今の時代にビックリな悲劇は出てきませんでした。

今回は、息子、娘、許嫁の首が飛びませんでした

明るい内容でした♪

錦秋文楽公演

◆嬢景清八嶋日記(むすめかげきよやしまにっき)

花菱屋の段

日向嶋の段

近頃河原の達引(ちかごろかわらのたてひき)

四条河原の段

堀川猿廻しの段

・・・を見てきました♪

特に、日向嶋の段の「乞食で盲目の父」の姿にとても弾かれました。

あの物語も、表現も好きです!

そして、文楽鑑賞の後と言えば、、、

友人に連れられて、東通り商店街へ~~~

ここの立ち飲み屋で、晩御飯です♪

カウンターは満員だったので、店前のテーブル(商店街の通路のど真ん中)で、食べることに

イス付です♪

客引き?のおばちゃんに「これ何?」と聞かれ、「モ・モツ煮です」と説明しながら食べてました

ここで飲む熱燗は、美味でした

学校の改善点についてですが、あらゆる分野にも言えることですが、「第一印象」が「改善ポイント」になることが多いと思います。

それゆえ「第一印象」が大事なのですが、そこを改善せずにほったらかしにして「慣れ」てしまうと、どれが欠点だったか忘れてしまい、結局、改善すべきところを改善できずに、良くない状態で停滞してしまうことが多い。

そこに「進化」はないし、より良い将来はありません。

「理想」と「第一印象」と「初心」を忘れずに、より良く変化させていくことを日常的に意識しつつ、尽力していくことが大事だと思います。

一人一人の教員が、そういう意識を日常的に持っていれば、学校という職環境と教育システムは、上からだけでなく下からも、どんどん良い状況に変化して行くことでしょう。

学校の先生方は、日々の職務でいっぱい、いっぱいで、環境や教育システムをいかに変化させていくかというところにまで協議して変化を起こしていく時間と心と環境の余裕がないのが現状です。

それに「慣れ」てるしかなくて、慣れてしまっている印象でした。

今の時代の「職員室」に、「夢」や「憧れ」を感じることができませんでした。

美術の先生は、私の実習校の中学校には、たった一人しかいません。

1・2・3学年「すべて」、一人の先生が授業を請け負っていました。

「美術」の授業は他の教科と違って、材料の下準備と後片付けに時間と手間がかかります。

この手間と時間を惜しんででいては、「もの創り」が本業である質の良い「美術」の授業は、実現不可能です。

準備と後片付けを短時間で済ませたとしても、創作時間が35分しかありません。

創作が波に乗る寸前で、後片付けを始めなければいけません。

また、その35分以内に、一人一人の個性や独創性に気付き褒めて伸ばしてあげることもできません。

そして、美術が苦手で描けない子供のフォローに手が回りきりません。

「美術」は、美術教員の一人でできる仕事量が超過すると、教員自身の心の余裕がなくなり、心のフォローが必要な子(こういう子どもにこそ教育が必要)にたいしてのフォローをすることができません。

実際にコラージュ授業の後片付けに、教室内に散らかったコラージュの素材(ゴミの山)を片づけるのに、授業終了後40分はかかりました。

準備に20分です。

「美術」は、「最低2人」は必要です。

この良くない教育システムの現状を実践的に改善してくれる文部科学大臣などの政治家が、現れればいいのですが。

また、「美術」という科目を軽く見られている印象を受けました。

校長、教頭先生、その他の科目の先生方が、「美術」が何のためにあるのか、教育にどのような影響をもたらすのか、認知していないと感じました。

教育実習の出来事の中でも、これは非常に残念な出来事でした。

「美術」が教育で、他の科目では実現不可能な「創造力」「想像力」「心」「コミュニケーション能力」「行動力」「生きる力」「精神」「考える力」を育む科目はありません。

教育の面でも大きなポテンシャルを持った「科目」です。

では、どうして「美術科」は出来たのか、この機会に考えてみました。

美術品は、「創り手」により「作品」が次々に創造され生み出されてきた。

一番古くは4万年前のラスコーの壁画から始まり、エジプトのピラミッド、ルネサンス時代の絵画達、江戸時代の浮世絵に、ピカソの油絵、アンディ・ウォホルのトマト缶の版画etc…長い時間の経過により、時代を象徴する作品がのこり、美術品の数がたまってきた。

これらの作品から「時代」を知ることができ、「人間の発想力」「創造力」の凄さと可能性を知り、その美術品を創った「作家とその人生」を知り、その作品がその時代に社会に与えた「影響」を知り、作品から「感動」をもらい、作品は「心が形となって現れているものなので、作品を通じて「心」を感じ取ることができ、これまでの自分に無かった「新しい本質」について作品から気づかされたり、、、これらを学ぶために『美術』という科目が出来たのだと思いました。

「美術」は「ゼッケン作り」ではないのです。

本当に、これらの事が、学校の「美術」の授業で学ばれているのかが、とても疑わしい。

「美術の時間」を無駄にしているように思います。

「生きる力」を養う教育方針なのなら、もっと「美術」を活用する手はありません。

質の良い「美術」の授業が全国の学校で展開されることを、願って止みません。

『コラージュ』授業を通して生徒に学んでもらいたかったことは・・・・

"テーマ"も"座席"も"使う素材"もすべて"自由"の、「自由選択」の"難しさ"と"やり甲斐"と"達成感"を知り、『想像力』と『創造力』と『発想力』の向上を実感してもらい、創り上げられていく作品を通じて「個性の違い」=「独創性(オリジナリティ)」の素晴らしさを知り、それゆえ「個性の尊重」の大切さを実感し、作品を通して言語を超えた『深いコミュニケーション』が可能であることを体験してもらえたらと思い企画しました。

私自身、絵を描くことで学んだ一番大切なことの内のひとつを、伝えたいと思いました。

また、生徒たちが作品を作り、展覧会方式でそれらを展示して、「作家体験」をしていただくことで、美術館等の施設などで、美術作品を自然に楽しめる感覚を養うのも、本授業の目的です。

アートの市場が海外の1/10以下である日本で、アート(美術)を日常生活の中で楽しめる次世代の国民を育成する目的も含んでいます。

『コラージュ』授業の結果、生徒さん達はとても素晴らしい、楽しくて面白い、個性豊かなコラージュ作品を、思い切り楽しんで創ってくれました。

「人と違うことは素晴らしいこと」と伝えたら、生徒さん達は他のクラスメイトと違った作品になっていくのを気にせずに、オリジナリティーというものを自覚しながら、楽しんで制作に没頭しているのがとても印象的でした。

研究授業の最終日、「タイトル」「名前」「オリジナル素材と説明」を記入したネームプレートを作品の下に付けてもらい、各クラスの教室の後ろの壁に、放課後、他の実習生に手伝ってもらいながら展示し、3日間のみの、『コラージュ展』を開催しました。

作家体験をしてもらいつつ、作品を通じて、いつも知っているクラスメイト達の意外な感性や個性を知ってもらいながら楽しんでもらい、作品を通した、言語を超えた「深いコミュニケーション」を体験してもらいました。

生徒たちのコラージュ授業の感想

●「何もかもが自由だったので、今まで経験したことのない体験をした。自分で考えて作ったから、出来たときの達成感はいつも以上の3倍ぐらいうれしかったです。またしたいです。」

●「普段は捨てているような紙なども、コラージュすると別のものみたいに見えたりして楽しかった!!」

●「自由に、こだわって、自由席にすることで友達と意見交換することでき、想像力が増して良かった。」

●「自由選択が前までムズかしかったけど、前より簡単になった。どんどんアイデアがうかぶので良い授業だと思います。先生の教え方が良かった。やっぱり自由にできるのが一番いいと思う。」

●「自由というテーマがすごくよかった。この授業をやってとても楽しかった。」

●「自分の好きなように好きなものをはれたのが楽しかったです。2枚つくったうち1枚は痛々しくなったけど、それも自己表現だと思いました。」

●「いろんな表現ができて面白かった」

●「自分の好きなようにするのが難しかった。友達と楽しくできて良かった。」

●「最初はつまらないと思っていたが、やり始めたら楽しかった。」

●「私は、とても良い授業だったと思います☆先生も沢山アドバイスして下さって、ありがとうございマス!おかげで元気100%foodの世界が出来ました。本当にありがとうございます!」

●「思うがままに紙を貼るのが楽しかった。絵を描かなくても、こんなに面白くてキレイなのができると思ってなかった。」

●「色んなチラシを組み合わせてありえない絵ができておもしろかった!!!またやりたいです。」

●「想像してはっていくのが難しかった。」

●「むずかしかったけどたのしかった」

●「すごく頭を使って作ったとこが良かった」

●「自分の好きな事を絵で表現して、他の人の好みも知れて良かったです。自分の作品は捨てずに残そうと思います。」

上記はごく一部の感想です♪

全員がコラージュ制作に夢中になっている光景を見て、一瞬、不気味に感じました。

「指導などやることがなくなった

」と思って困ったなと思ったのですが、同時にこの研究授業は「成功」したなと思いました。

」と思って困ったなと思ったのですが、同時にこの研究授業は「成功」したなと思いました。「美術」を通じて学んで欲しかったことを、しっかりと学んでくれていることを実感しました。

中学生が創ったとは思えない作品がたくさん出来上がりました。

頑固な先生が、生徒のコラージュ作品を見た時に、目を大きく見開いて「あの子たちが創ったのか?!」という感じで驚いていたのが印象的でした。

担任の先生方も「あの子がこんなものを作るなんて」 「あの子はこんなものも好きだったのね」 と、コラージュを通じて、普段知らないユニークな一面を知り、喜んだり、楽しんだりしていました。

生徒間のみならず、先生と生徒のコミュニケーションにもなっていて感動しました。

『美術科』の可能性、ポテンシャルは凄いのです!