いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

卑弥呼・台与と真珠

2021-01-24 13:05:08 | 古代四方山話

Unknown (読者)

2021-01-25 20:02:00

昨日のコメントでは不十分だったので、追加させて頂きます。

読者さん、貴重なご意見をありがとうございます。あなたの指摘でわたしのミスもブログで訂正しました。

しかし、以下のご意見で看過できない重要な誤りを指摘させてください。長くなるので、またわたしのブログに記述しますので、よろしければご覧になって、ご意見があればお願いします。

魏志倭人伝には色々な事が書かれているので、それぞれ慎重な解釈が必要になります。

<景初二年六月,倭女王大夫難升米等を遣し、郡に詣で,天子に詣でて朝獻するを求めた。太守の劉夏は吏を遣し、京都(魏の都)に詣でるを將い送った。其年十二月,書を詔して倭女王に報いた。>と記されている。

その背景には魏志/明帝紀に、<景初二年(238年)秋八月、司馬懿が公孫淵を襄平(遼陽)に囲み、之を大破し、淵の首を京都(洛陽)に伝え(送り)、海東(渤海の東)の諸郡を平定した。冬十一月、淵を討った功を記録した。>と記されている事情があります。つまり倭の使者が訪れた劉夏は、まだ楽浪や遼東の太守ではありませんでしたが、何処の太守だったのかは記されていません。

更にもっと深い背景事情として、この数年前に呉が大規模北伐を実施して魏を攻めたので、魏は一時的に存亡の危機に立った事情があります。

だから魏としては単なる儀礼で財貨を支給する余裕はなく、遼東半島と楽浪を領有し、呉と結託して魏を挟撃していた公孫氏を滅ぼしたい、切迫した理由がありました。

倭の使者は、公孫氏を滅ぼす前に皇帝に謁見している事、倭に親書を送る直前に、魏が論功行賞を行っている事、<女王に報いる>と記している事から、魏が公孫氏を滅ぼす際に何らかの貢献をした倭に対し、感謝の意味を込めたものが、皇帝の親書だったと解釈されます。

倭の使者難升米らが公孫氏が滅ぶ前に皇帝に謁見したというのは誤りですよ!

倭女王が帯方郡に大夫難升米を遣わせた記事の景初二年は、魏志倭人伝の十三世紀に作られた版本か、版本がもとにした写本の記載ミスで、正しくは景初三年です。

原本は残っていませんが分かります。

これは太平御覧や日本書紀にも景初三年と記載されています。

さらに、景初二年の六月では公孫氏と4万の司馬懿軍は戦闘中ですし、難升米が面談した帯方郡太守は劉夏(りゅうか)と倭人伝に明記されてますから、この時点で卑弥呼が帯方郡に使者を送ることはできないし、送っていはないということです。

つまり、三国志 韓伝に景初年間に明帝が太守劉昕(りゅうきん)と楽浪郡太守を共に送った記事があり、劉夏は劉昕の後に赴任したことになりますから、劉昕は明帝が崩御する景初三年春正月丁亥の日(一日)以前に赴任したと考えられます。三国志 魏書 明帝紀では司馬懿はその日に洛陽に帰還して明帝に面会しています。崩御後に跡継ぎの幼い少帝曹芳の補佐役大傳として、実権の一部を握っています。

劉昕は明帝が帯方郡太守にした人物ですから、

司馬懿が劉昕のあとに倭国懐柔のために派遣した帯方郡の新太守が劉夏で間違いありません。

ですから、卑弥呼への詔勅は司馬懿が書かせたものなのです。

魏志倭人伝にはその詔勅のほぼ全文が掲載され、司馬懿の功績が高々と宣揚されています。三国志は曹魏だけを正当な皇帝として本紀を記していますが、同じ皇帝を名乗った蜀と呉については列伝扱いとなっています。曹魏に帝位禅譲された西晋は司馬懿の孫の司馬炎(武帝)が建てたので、西晋の史官陳寿は司馬懿の功績を称える魏志倭人伝を書きたいために三国志を編纂したと言っても過言ではないのです。

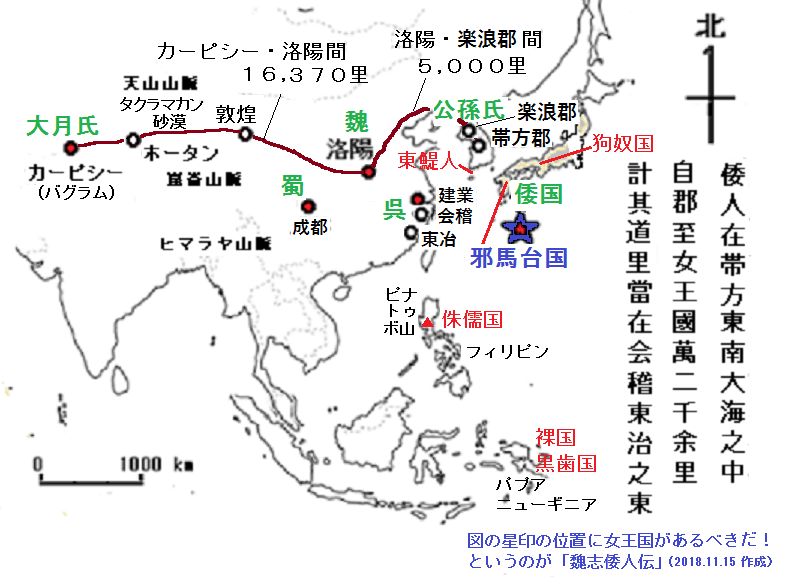

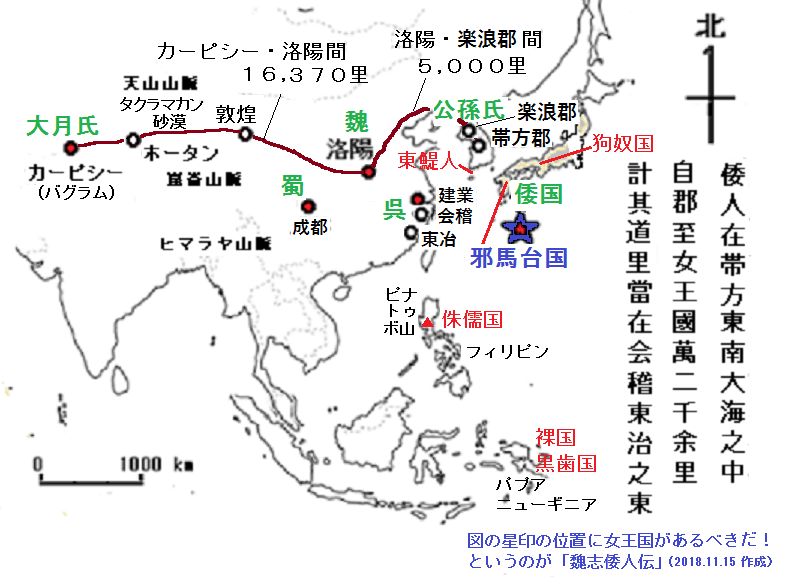

当時の曹魏の一番の実力者で司馬懿の最大のライバルは、大司馬となった曹爽です。今でいう国防長官で、すでに病死していた曹真の子です。曹操の甥の曹真は、洛陽から万六千三百七十里も離れた大月氏からバースデーバ王を朝貢させ、蜀漢を挟み撃ちにしました。その戦略上の功績がそれまでの曹魏最大の功績とされていました。だから、司馬懿が公孫氏を撃破して半島を支配し、孫呉を圧迫する倭国を懐柔したということで、曹真を超える功績だとしたかったということです。

魏志倭人伝では、倭国が帯方郡から南東に万二千余里の会稽郡東冶県の東方海上にある国であって、西域の十万戸の大月氏よりももっと遠くにある人口の多い東夷の大国と大法螺を書いています。遠い大国程評価が高いということなのです。ですから洛陽から楽浪郡まで五千余里を加えて、倭国まで万七千余里にしたいために、邪馬台国への行程記事はつじつま合わせで書かれたということなのです。倭のことをほとんど知らない魏の人々を納得させるために途中の国々にも触れたということなのです。

ほとんどの邪馬台国研究者は行程記事に騙されていますが、

後世の日本人のために書いたものではないのですよ(すいません、いいそこまちがいでした)( ^)o(^ )

しかし魏志倭人伝は陳寿が勝手に書いたものではなく、

魏使の報告書に記載された内容で間違いありません。

史官はあくまでも記録に基づき編纂するのが業務ですから、

後世の評価に耐えるために勝手に事実を改ざんしませんので、

明かな政治的な偏向は有るのですが、一定の信頼性があります。

それ故、すべて信頼するとか、ウソが書かれているからといってすべて排除するのは間違いなのです。

中国の外交の記録は日本書紀とは異なり、かなり正しく書かれています。

ですから、邪馬台国は無かったという説は成り立たないのです。

魏志倭人伝に書かれた文章のどこにウソがあるかは

このような視点による分析で分かるということなのです。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング卑弥呼・台与と真珠

2021-01-24 13:05:08 | 古代四方山話

Unknown (読者)

2021-01-25 20:02:00

昨日のコメントでは不十分だったので、追加させて頂きます。

読者さん、貴重なご意見をありがとうございます。あなたの指摘でわたしのミスもブログで訂正しました。

しかし、以下のご意見で看過できない重要な誤りを指摘させてください。長くなるので、またわたしのブログに記述しますので、よろしければご覧になって、ご意見があればお願いします。

魏志倭人伝には色々な事が書かれているので、それぞれ慎重な解釈が必要になります。

<景初二年六月,倭女王大夫難升米等を遣し、郡に詣で,天子に詣でて朝獻するを求めた。太守の劉夏は吏を遣し、京都(魏の都)に詣でるを將い送った。其年十二月,書を詔して倭女王に報いた。>と記されている。

その背景には魏志/明帝紀に、<景初二年(238年)秋八月、司馬懿が公孫淵を襄平(遼陽)に囲み、之を大破し、淵の首を京都(洛陽)に伝え(送り)、海東(渤海の東)の諸郡を平定した。冬十一月、淵を討った功を記録した。>と記されている事情があります。つまり倭の使者が訪れた劉夏は、まだ楽浪や遼東の太守ではありませんでしたが、何処の太守だったのかは記されていません。

更にもっと深い背景事情として、この数年前に呉が大規模北伐を実施して魏を攻めたので、魏は一時的に存亡の危機に立った事情があります。

だから魏としては単なる儀礼で財貨を支給する余裕はなく、遼東半島と楽浪を領有し、呉と結託して魏を挟撃していた公孫氏を滅ぼしたい、切迫した理由がありました。

倭の使者は、公孫氏を滅ぼす前に皇帝に謁見している事、倭に親書を送る直前に、魏が論功行賞を行っている事、<女王に報いる>と記している事から、魏が公孫氏を滅ぼす際に何らかの貢献をした倭に対し、感謝の意味を込めたものが、皇帝の親書だったと解釈されます。

倭の使者難升米らが公孫氏が滅ぶ前に皇帝に謁見したというのは誤りですよ!

倭女王が帯方郡に大夫難升米を遣わせた記事の景初二年は、魏志倭人伝の十三世紀に作られた版本か、版本がもとにした写本の記載ミスで、正しくは景初三年です。

原本は残っていませんが分かります。

これは太平御覧や日本書紀にも景初三年と記載されています。

さらに、景初二年の六月では公孫氏と4万の司馬懿軍は戦闘中ですし、難升米が面談した帯方郡太守は劉夏(りゅうか)と倭人伝に明記されてますから、この時点で卑弥呼が帯方郡に使者を送ることはできないし、送っていはないということです。

つまり、三国志 韓伝に景初年間に明帝が太守劉昕(りゅうきん)と楽浪郡太守を共に送った記事があり、劉夏は劉昕の後に赴任したことになりますから、劉昕は明帝が崩御する景初三年春正月丁亥の日(一日)以前に赴任したと考えられます。三国志 魏書 明帝紀では司馬懿はその日に洛陽に帰還して明帝に面会しています。崩御後に跡継ぎの幼い少帝曹芳の補佐役大傳として、実権の一部を握っています。

劉昕は明帝が帯方郡太守にした人物ですから、

司馬懿が劉昕のあとに倭国懐柔のために派遣した帯方郡の新太守が劉夏で間違いありません。

ですから、卑弥呼への詔勅は司馬懿が書かせたものなのです。

魏志倭人伝にはその詔勅のほぼ全文が掲載され、司馬懿の功績が高々と宣揚されています。三国志は曹魏だけを正当な皇帝として本紀を記していますが、同じ皇帝を名乗った蜀と呉については列伝扱いとなっています。曹魏に帝位禅譲された西晋は司馬懿の孫の司馬炎(武帝)が建てたので、西晋の史官陳寿は司馬懿の功績を称える魏志倭人伝を書きたいために三国志を編纂したと言っても過言ではないのです。

当時の曹魏の一番の実力者で司馬懿の最大のライバルは、大司馬となった曹爽です。今でいう国防長官で、すでに病死していた曹真の子です。曹操の甥の曹真は、洛陽から万六千三百七十里も離れた大月氏からバースデーバ王を朝貢させ、蜀漢を挟み撃ちにしました。その戦略上の功績がそれまでの曹魏最大の功績とされていました。だから、司馬懿が公孫氏を撃破して半島を支配し、孫呉を圧迫する倭国を懐柔したということで、曹真を超える功績だとしたかったということです。

魏志倭人伝では、倭国が帯方郡から南東に万二千余里の会稽郡東冶県の東方海上にある国であって、西域の十万戸の大月氏よりももっと遠くにある人口の多い東夷の大国と大法螺を書いています。遠い大国程評価が高いということなのです。ですから洛陽から楽浪郡まで五千余里を加えて、倭国まで万七千余里にしたいために、邪馬台国への行程記事はつじつま合わせで書かれたということなのです。倭のことをほとんど知らない魏の人々を納得させるために途中の国々にも触れたということなのです。

ほとんどの邪馬台国研究者は行程記事に騙されていますが、

後世の日本人のために書いたものではないのですよ(すいません、いいそこまちがいでした)( ^)o(^ )

しかし魏志倭人伝は陳寿が勝手に書いたものではなく、

魏使の報告書に記載された内容で間違いありません。

史官はあくまでも記録に基づき編纂するのが業務ですから、

後世の評価に耐えるために勝手に事実を改ざんしませんので、

明かな政治的な偏向は有るのですが、一定の信頼性があります。

それ故、すべて信頼するとか、ウソが書かれているからといってすべて排除するのは間違いなのです。

中国の外交の記録は日本書紀とは異なり、かなり正しく書かれています。

ですから、邪馬台国は無かったという説は成り立たないのです。

魏志倭人伝に書かれた文章のどこにウソがあるかは

このような視点による分析で分かるということなのです。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング