いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

前回の記事 「ヤマタノオロチの正体もか?」を書いた後に、ひょっとしてと調べてみたらやっぱりそうでした。

草薙剣はヤマタノオロチの尻尾から出てきた霊剣ですが、その名前は日本武尊(ヤマトタケル)が東国遠征にあたり,敵がヤマトタケルを火攻めにしたときに草を薙ぎ払って危地を脱したという故事から付けられた名前です。

『日本書紀』神代紀上第八段本文の注には「ある書がいうに、元の名は天叢雲剣。大蛇の居る上に常に雲気(くも)が掛かっていたため、かく名づけたか。日本武皇子に至りて、名を改めて草薙劒と曰ふといふ」とある[66][67][68]。 (Wiki「天叢雲剣」より)日本武皇子はヤマトタケルのことですから、すでに述べたとおり、日本建国の真の主役を隠すために登場させた作り物の英雄です。ですからそのような故事も作り話ですね。

そして記紀神話では、スサノヲから天照大御神(女神アマテラス)に献上されたこの剣とともに八咫鏡(やたのかがみ)、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)を女神アマテラスはその孫の瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)に手渡されて葦原中国へと降ろさせました。天孫降臨です。この時点でもこの剣の銘は天叢雲剣です。この剣と鏡と勾玉は歴代天皇が子々孫々に伝える三種の神器となったという説明です。草薙剣という名前はフェイクですから天叢雲剣と呼ぶのが正しいですね。

しかし、すでに女神アマテラスも日本書紀による創作だと分かっていますので、天孫降臨や天叢雲剣は何を意味するのか考える必要がありますよ(*´Д`)

そこで思い出したのが、天叢雲という名前とほぼ一致する「宋史 王年代紀」の第二代王天村雲尊(アメノムラクノモミコト)です。

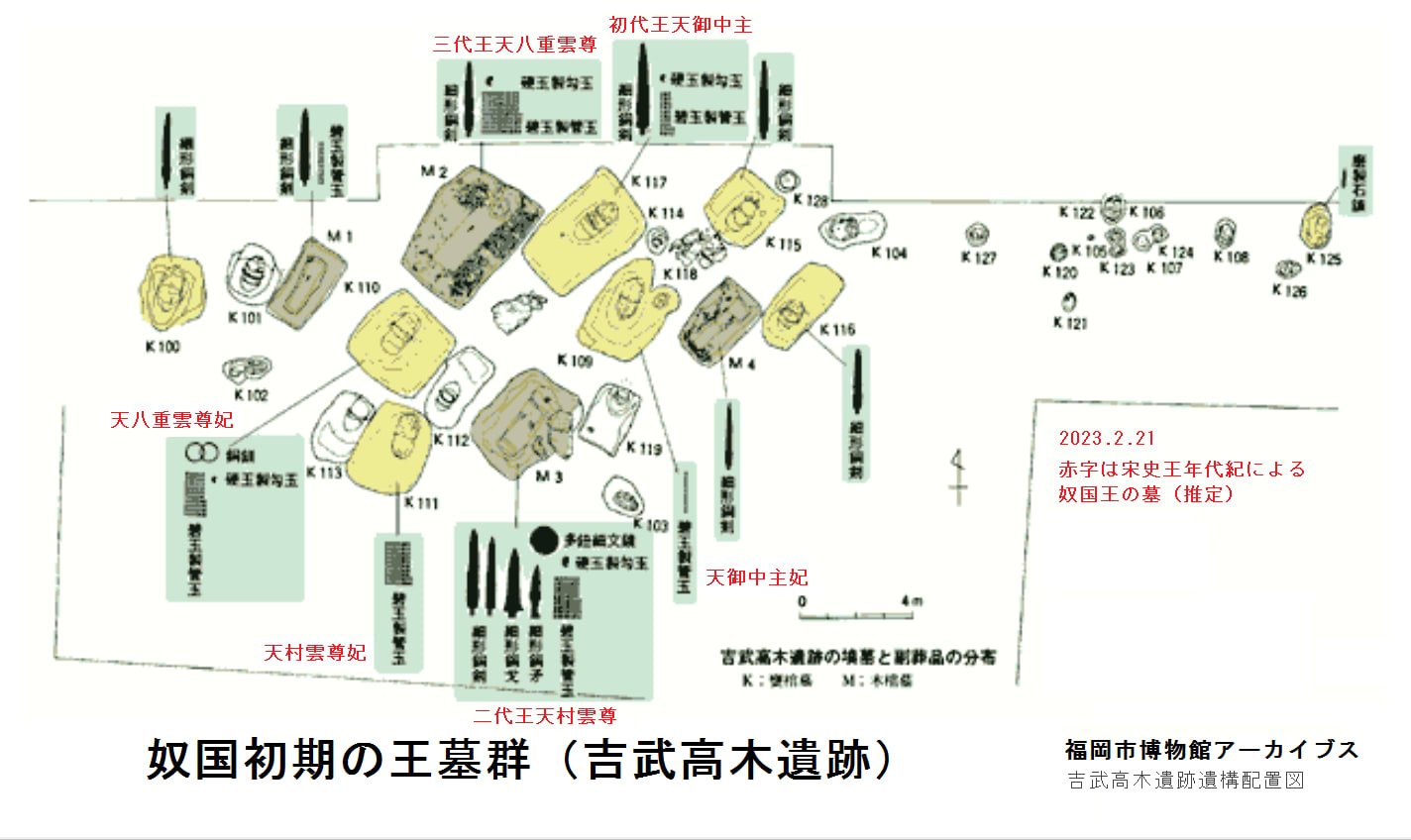

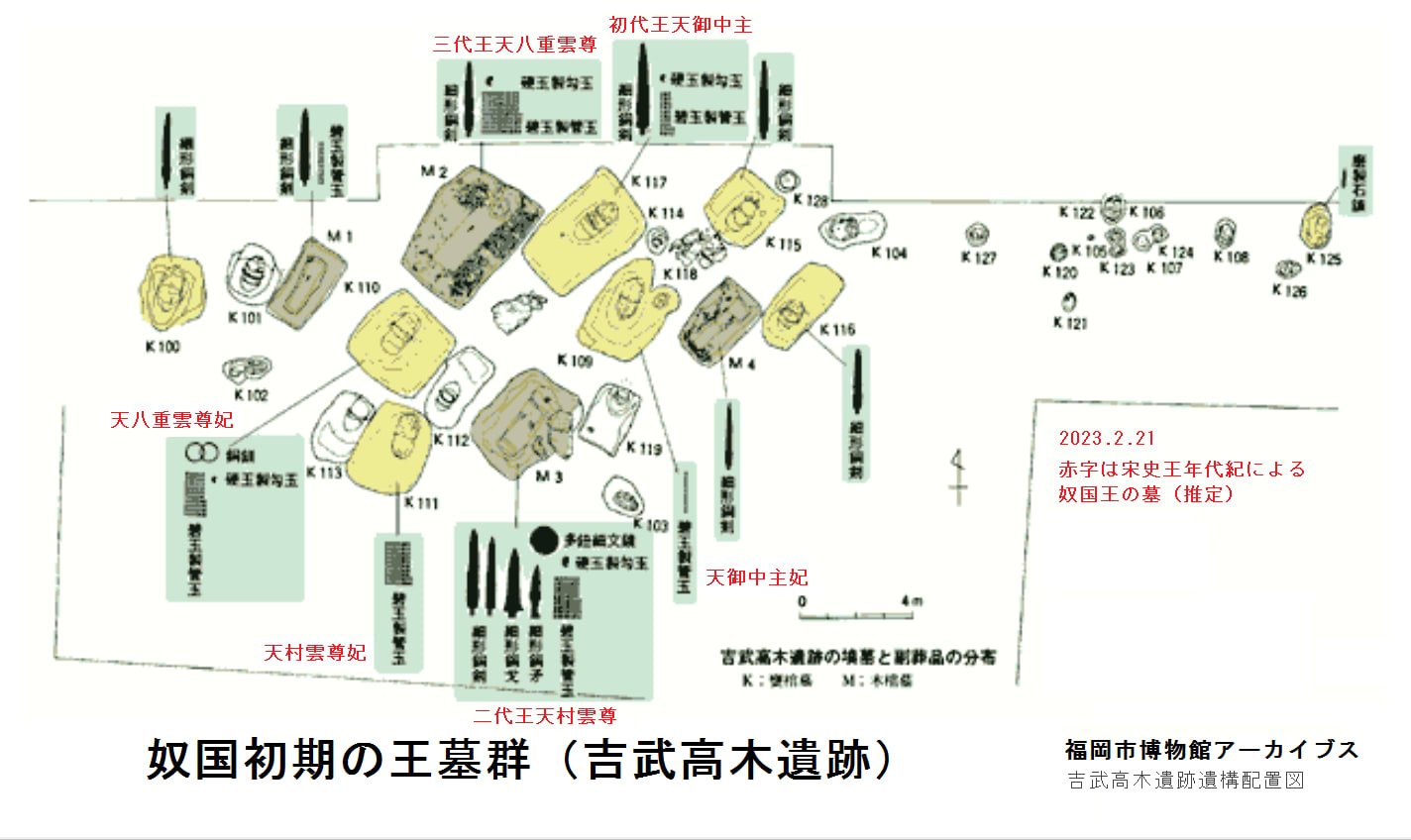

天村雲尊は半島南部から福岡市西部の吉武高木遺跡に降臨された奴国の初代王天御中主(アメノミナカヌシ)の次の王です。初代から第三代王天八重雲尊(アメノヤエクモノミコト)までがその他の王族と共にこの墓域に葬られています。

副葬品のリストを見てみると(鳥越憲三郎「弥生の王国」中公新書 1994、p.3)、年代は甕棺墓K115・K116とすべての 木棺墓M1~M4が「弥生中期初頭」で、それ以外は「弥生前期末~」となっています。三人の王の墓はこれらの墓の中で副葬品に剣を含み、他よりも豪華です。

「弥生前期末~」とされる最も古い王墓の甕棺墓K117が天御中主のものと推定できます。鏡はありません。

そして「弥生中期初頭」の二つの王墓で、最も豪華な木棺墓M3が鏡を含みます。三種の神器となりますので天村雲尊の墓と推定できます。

残りの王墓M2には鏡はないので天八重雲尊の墓でしょう。(注1)

吉武高木遺跡の3号木棺墓の副葬品(やよいの風公園より)

左側の二本が剣で、その右が戈、さらに右が矛ですから天叢雲剣は元はこのような銅剣だったのではないでしょうか。鏡は首からぶら下げられるようなひも通しが付いているもので、首飾りの右の勾玉は鋸歯のような切込みが入っているのが特徴ですね。

さて、初代王から第二十三代王まで筑紫日向宮に居たことが「宋史 王年代紀」に記されていますから、四代目の王から春日市の須玖岡本遺跡に移ったと考えられます。つまり吉武高木遺跡もどちらも奴国です(注2)。その王の名前が何と、天彌聞尊(アメノニニギノミコト)なのですからビックリです。ということは神話の天孫降臨したニニギノミコトは実は第二代王天村雲尊の孫の天禰聞尊なのです。ですからこの時代は父から子へ王位が継がれていたということですね。この史実の伝承を「日本書紀」の編纂者は知っていてそれを隠す神話を作ったと考えられますね(@_@)

いずれにしても、初代王の天御中主から三代王までが吉武高木遺跡に王宮を構えており、第四代王ニニギノミコトが三種の神器を祖父から与えられて須玖岡本遺跡に天孫降臨した史実がヤマト王権そして現在の天皇家に受け継がれているわけです。天皇家の三種の神器(鏡・勾玉・剣)と同じものが揃ってっていますから、神話の高天原と言われた場所は福岡市・春日市付近にあった奴国で間違いないのです(^_-)-☆

ちなみに、神道の祭祀に用いられる祝詞の一つである大祓詞(おおはらえのことば)のなかに以下の一節がありました。

皇孫(すめみまのみこと)は天磐座(あまのいはくら)を出発し、また天八重雲(あめのやえくも)を押し分け、稜威(いつ)の道(ち)別き道別きて、日向(ひむか)の襲(そ)の高千穗峯(たかちほのみね)に天降き・・・。

ニニギノミコトにその父アメノオシホミミを飛び越えて天降りの指示が天照大御神からあったとされている神話は、実は天村雲尊が皇孫(すめみまのみこと)である天彌聞尊(ニニギノミコト)にその父天八重雲尊を飛び越えて奴国(須玖岡本遺跡)に王宮を築き、比恵・那珂遺跡群に列島内の交易センターを作るように指示したという史実を物語っているのです。これにより奴国は後漢光武帝から金印を賜わるまでに隆盛となりますので、その礎を築いたニニギノミコトの伝承が受け継がれていたということではないでしょうかね(^_-)-☆

【王年代紀】宋史

藤堂明保ら「倭国伝」(講談社学術文庫2010,pp.278-279)

其の年代紀に記す所に云う。

初めの主は天御中主(あめのみなかぬし)と号す。

次は天村雲尊(あめのむらくものみこと)と曰い、其の後は皆な尊を以って号と爲す。

次は天八重雲尊(あめのやえくものみこと)。

次は天彌聞尊(あめのににぎのみこと)。

次は天忍勝尊(あめのおしかつのみこと)。

次は贍波尊(みなみのみこと)。

次は萬魂尊(よろずむすひのみこと)。

次は利利魂尊(ととむすひのみこと)。

次は國狭槌尊(くにさづちのみこと)。

次は角龔魂尊(つのそむすひのみこと)。

次は汲津丹尊(くみつにのみこと)。

次は面垂見尊(おもだるみのみこと)。

次は國常立尊(くにとこたちのみこと)。

次は天鑑尊(あめのかがみのみこと)。

次は天萬尊(あめのよろずのみこと)。

次は沫名杵尊(あわなぎのみこと)。

次は伊弉諾尊(いざなぎのみこと)。

次は素戔烏尊(すさのおのみこと)。

次は天照大神尊(あまてらすおおみかみのみこと)。

次は正哉吾勝速日天押穂耳尊(まさかあかつはやひあめのおしほみみのみこと)。

次は天彦尊(あまつひこのみこと)。

次は炎尊(ほむらのみこと)。

次は彦瀲尊(ひこなぎさのみこと)。 凡そ二十三世、並びに筑紫の日向宮に都す。

彦瀲の第四子を神武天皇と号す。 筑紫の宮より入りて大和州橿原宮に居す。 即位の元年甲寅は周の僖王の時に當る也。 次は綏靖天皇。・・・・・(王の読みは『日本書紀が伝える「筑豊百余国の王たち」【連載 新説・日本書紀②】2018年02月07日』に従う)

(注1)三つ王墓の次に豪華な墓で剣を含まないのは王妃の墓ではないかと思います。K109が天御中主妃、K111が天村雲尊の妃、そしてK110が天八重雲尊の妃でしょう。そうなるとK110・K111は中期初頭となりますね。また、王墓ではない剣と首飾りを持つものは若くして亡くなった皇子たちの墓ではないでしょうか。これらも弥生中期初頭なのかも知れません。

(注2)第十八代王素戔嗚尊(スサノヲノミコト)が宮廷楽師らのクーデターで殺されたと推定しています。したがって、第十九代王天照大神尊(アマテラスオオミカミノミコト)がクーデターを逃れて吉備でヤマト王権の基礎を築いたスサノヲの弟ニギハヤヒだと推理しています。その後は記紀神話のアメノオシホミミから神武天皇の父ウガヤフキアエズまでに対応する王名が記されていますが、架空のものと見ています。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング前回の記事 「ヤマタノオロチの正体もか?」を書いた後に、ひょっとしてと調べてみたらやっぱりそうでした。

草薙剣はヤマタノオロチの尻尾から出てきた霊剣ですが、その名前は日本武尊(ヤマトタケル)が東国遠征にあたり,敵がヤマトタケルを火攻めにしたときに草を薙ぎ払って危地を脱したという故事から付けられた名前です。

『日本書紀』神代紀上第八段本文の注には「ある書がいうに、元の名は天叢雲剣。大蛇の居る上に常に雲気(くも)が掛かっていたため、かく名づけたか。日本武皇子に至りて、名を改めて草薙劒と曰ふといふ」とある[66][67][68]。 (Wiki「天叢雲剣」より)日本武皇子はヤマトタケルのことですから、すでに述べたとおり、日本建国の真の主役を隠すために登場させた作り物の英雄です。ですからそのような故事も作り話ですね。

そして記紀神話では、スサノヲから天照大御神(女神アマテラス)に献上されたこの剣とともに八咫鏡(やたのかがみ)、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)を女神アマテラスはその孫の瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)に手渡されて葦原中国へと降ろさせました。天孫降臨です。この時点でもこの剣の銘は天叢雲剣です。この剣と鏡と勾玉は歴代天皇が子々孫々に伝える三種の神器となったという説明です。草薙剣という名前はフェイクですから天叢雲剣と呼ぶのが正しいですね。

しかし、すでに女神アマテラスも日本書紀による創作だと分かっていますので、天孫降臨や天叢雲剣は何を意味するのか考える必要がありますよ(*´Д`)

そこで思い出したのが、天叢雲という名前とほぼ一致する「宋史 王年代紀」の第二代王天村雲尊(アメノムラクノモミコト)です。

天村雲尊は半島南部から福岡市西部の吉武高木遺跡に降臨された奴国の初代王天御中主(アメノミナカヌシ)の次の王です。初代から第三代王天八重雲尊(アメノヤエクモノミコト)までがその他の王族と共にこの墓域に葬られています。

副葬品のリストを見てみると(鳥越憲三郎「弥生の王国」中公新書 1994、p.3)、年代は甕棺墓K115・K116とすべての 木棺墓M1~M4が「弥生中期初頭」で、それ以外は「弥生前期末~」となっています。三人の王の墓はこれらの墓の中で副葬品に剣を含み、他よりも豪華です。

「弥生前期末~」とされる最も古い王墓の甕棺墓K117が天御中主のものと推定できます。鏡はありません。

そして「弥生中期初頭」の二つの王墓で、最も豪華な木棺墓M3が鏡を含みます。三種の神器となりますので天村雲尊の墓と推定できます。

残りの王墓M2には鏡はないので天八重雲尊の墓でしょう。(注1)

吉武高木遺跡の3号木棺墓の副葬品(やよいの風公園より)

左側の二本が剣で、その右が戈、さらに右が矛ですから天叢雲剣は元はこのような銅剣だったのではないでしょうか。鏡は首からぶら下げられるようなひも通しが付いているもので、首飾りの右の勾玉は鋸歯のような切込みが入っているのが特徴ですね。

さて、初代王から第二十三代王まで筑紫日向宮に居たことが「宋史 王年代紀」に記されていますから、四代目の王から春日市の須玖岡本遺跡に移ったと考えられます。つまり吉武高木遺跡もどちらも奴国です(注2)。その王の名前が何と、天彌聞尊(アメノニニギノミコト)なのですからビックリです。ということは神話の天孫降臨したニニギノミコトは実は第二代王天村雲尊の孫の天禰聞尊なのです。ですからこの時代は父から子へ王位が継がれていたということですね。この史実の伝承を「日本書紀」の編纂者は知っていてそれを隠す神話を作ったと考えられますね(@_@)

いずれにしても、初代王の天御中主から三代王までが吉武高木遺跡に王宮を構えており、第四代王ニニギノミコトが三種の神器を祖父から与えられて須玖岡本遺跡に天孫降臨した史実がヤマト王権そして現在の天皇家に受け継がれているわけです。天皇家の三種の神器(鏡・勾玉・剣)と同じものが揃ってっていますから、神話の高天原と言われた場所は福岡市・春日市付近にあった奴国で間違いないのです(^_-)-☆

ちなみに、神道の祭祀に用いられる祝詞の一つである大祓詞(おおはらえのことば)のなかに以下の一節がありました。

皇孫(すめみまのみこと)は天磐座(あまのいはくら)を出発し、また天八重雲(あめのやえくも)を押し分け、稜威(いつ)の道(ち)別き道別きて、日向(ひむか)の襲(そ)の高千穗峯(たかちほのみね)に天降き・・・。

ニニギノミコトにその父アメノオシホミミを飛び越えて天降りの指示が天照大御神からあったとされている神話は、実は天村雲尊が皇孫(すめみまのみこと)である天彌聞尊(ニニギノミコト)にその父天八重雲尊を飛び越えて奴国(須玖岡本遺跡)に王宮を築き、比恵・那珂遺跡群に列島内の交易センターを作るように指示したという史実を物語っているのです。これにより奴国は後漢光武帝から金印を賜わるまでに隆盛となりますので、その礎を築いたニニギノミコトの伝承が受け継がれていたということではないでしょうかね(^_-)-☆

【王年代紀】宋史

藤堂明保ら「倭国伝」(講談社学術文庫2010,pp.278-279)

其の年代紀に記す所に云う。

初めの主は天御中主(あめのみなかぬし)と号す。

次は天村雲尊(あめのむらくものみこと)と曰い、其の後は皆な尊を以って号と爲す。

次は天八重雲尊(あめのやえくものみこと)。

次は天彌聞尊(あめのににぎのみこと)。

次は天忍勝尊(あめのおしかつのみこと)。

次は贍波尊(みなみのみこと)。

次は萬魂尊(よろずむすひのみこと)。

次は利利魂尊(ととむすひのみこと)。

次は國狭槌尊(くにさづちのみこと)。

次は角龔魂尊(つのそむすひのみこと)。

次は汲津丹尊(くみつにのみこと)。

次は面垂見尊(おもだるみのみこと)。

次は國常立尊(くにとこたちのみこと)。

次は天鑑尊(あめのかがみのみこと)。

次は天萬尊(あめのよろずのみこと)。

次は沫名杵尊(あわなぎのみこと)。

次は伊弉諾尊(いざなぎのみこと)。

次は素戔烏尊(すさのおのみこと)。

次は天照大神尊(あまてらすおおみかみのみこと)。

次は正哉吾勝速日天押穂耳尊(まさかあかつはやひあめのおしほみみのみこと)。

次は天彦尊(あまつひこのみこと)。

次は炎尊(ほむらのみこと)。

次は彦瀲尊(ひこなぎさのみこと)。 凡そ二十三世、並びに筑紫の日向宮に都す。

彦瀲の第四子を神武天皇と号す。 筑紫の宮より入りて大和州橿原宮に居す。 即位の元年甲寅は周の僖王の時に當る也。 次は綏靖天皇。・・・・・(王の読みは『日本書紀が伝える「筑豊百余国の王たち」【連載 新説・日本書紀②】2018年02月07日』に従う)

(注1)三つ王墓の次に豪華な墓で剣を含まないのは王妃の墓ではないかと思います。K109が天御中主妃、K111が天村雲尊の妃、そしてK110が天八重雲尊の妃でしょう。そうなるとK110・K111は中期初頭となりますね。また、王墓ではない剣と首飾りを持つものは若くして亡くなった皇子たちの墓ではないでしょうか。これらも弥生中期初頭なのかも知れません。

(注2)第十八代王素戔嗚尊(スサノヲノミコト)が宮廷楽師らのクーデターで殺されたと推定しています。したがって、第十九代王天照大神尊(アマテラスオオミカミノミコト)がクーデターを逃れて吉備でヤマト王権の基礎を築いたスサノヲの弟ニギハヤヒだと推理しています。その後は記紀神話のアメノオシホミミから神武天皇の父ウガヤフキアエズまでに対応する王名が記されていますが、架空のものと見ています。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング