よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

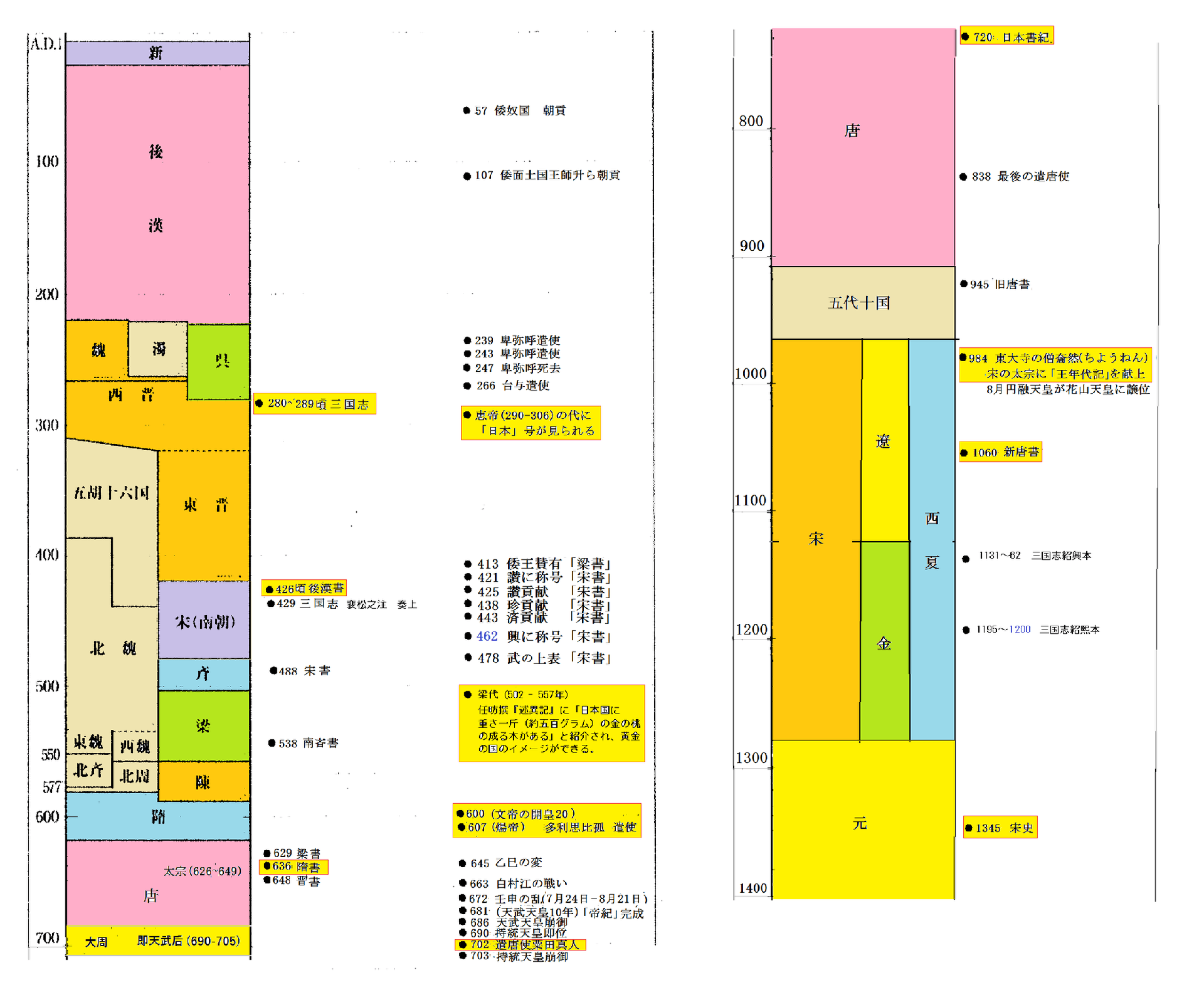

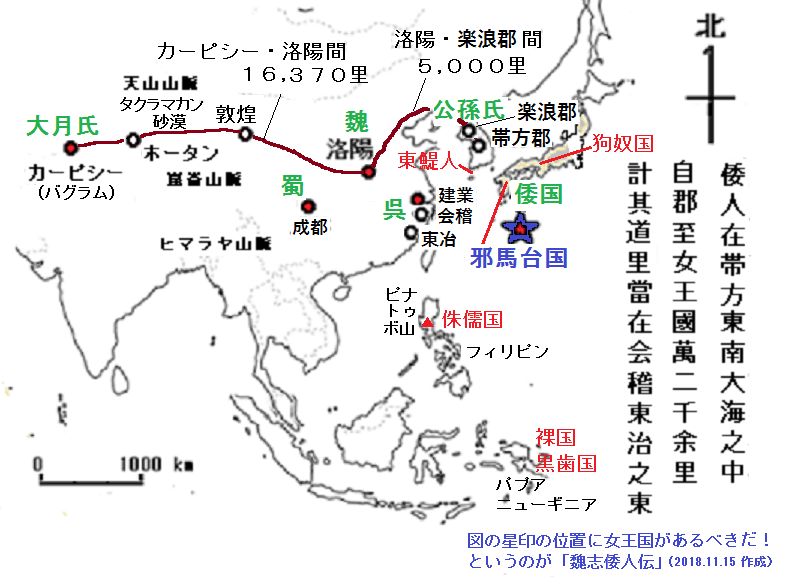

古代史ランキング魏志倭人伝は西晋の史官陳寿によって編纂された「三国志」の巻三十魏書第三十烏丸鮮卑東夷伝の最後の倭人の条のことです。約二千字の文章の中に三世紀の倭国の様子が記述されています。最初の段に帯方郡から女王の都である邪馬台国までの行程記事と倭国を構成する邪馬台国よりも南側にある二十一国の名前と、さらにその南にある倭国に敵対する狗奴国やその先の遠い国々の地理情報が書かれています。次が倭国の風俗で海南島のものと近いと書かれています。最後に、魏との外交関係について書かれています。

多くの研究者は魏志倭人伝を正しく読んで、正しく解釈すれば邪馬台国の所在が分かるはずだとして、多大な時間を費やしてその解明に熱心に取り組んできています。勿論、その研究から様々なことが分かったのも忘れてはならない事実です。元々は、江戸時代中期の学者で政治家の新井白石が著書の中で取り上げました。邪馬台国の正しい読みが「やまと(ぅ)」なので、最初は大和説を唱えましたが、後に九州の筑後国山門説にしたとされています。新井白石が、最初に「やまたいこく」と呼んだことから、現在も通常そのように呼ばれていますが、二十一世紀になってもその位置が確定していません。

その理由は、一言で言ってしまえば、考古学で比定される途中の国々への方角と距離が魏志倭人伝と合わないからです。行程記事では、帯方郡から邪馬台国まで東南方向に万二千里と書かれており、当時使われていた一里約450mで計算すると、九州も通り過ぎて赤道直下のパプアニューギニア付近という途轍もなく遠方に邪馬台国が在ったということになります。

そこで、多くの方は邪馬台国があるべき場所の条件から候補とする場所が先にあり、そこに持って行くための理屈を後で考えるというけったいなやり方のようです。ですから、研究者ごとにいくつもの説が生まれますが、それぞれに弱点があり、論争はとても決着がつきません。何か決定的な証拠が偶然降ってくるのを待っているような頼りない状況なのです。そこで、マスメディアを使って人々に納得してもらう努力も続けられていますが、弱点となる不都合な事実を無視すると科学的ではなくなります。

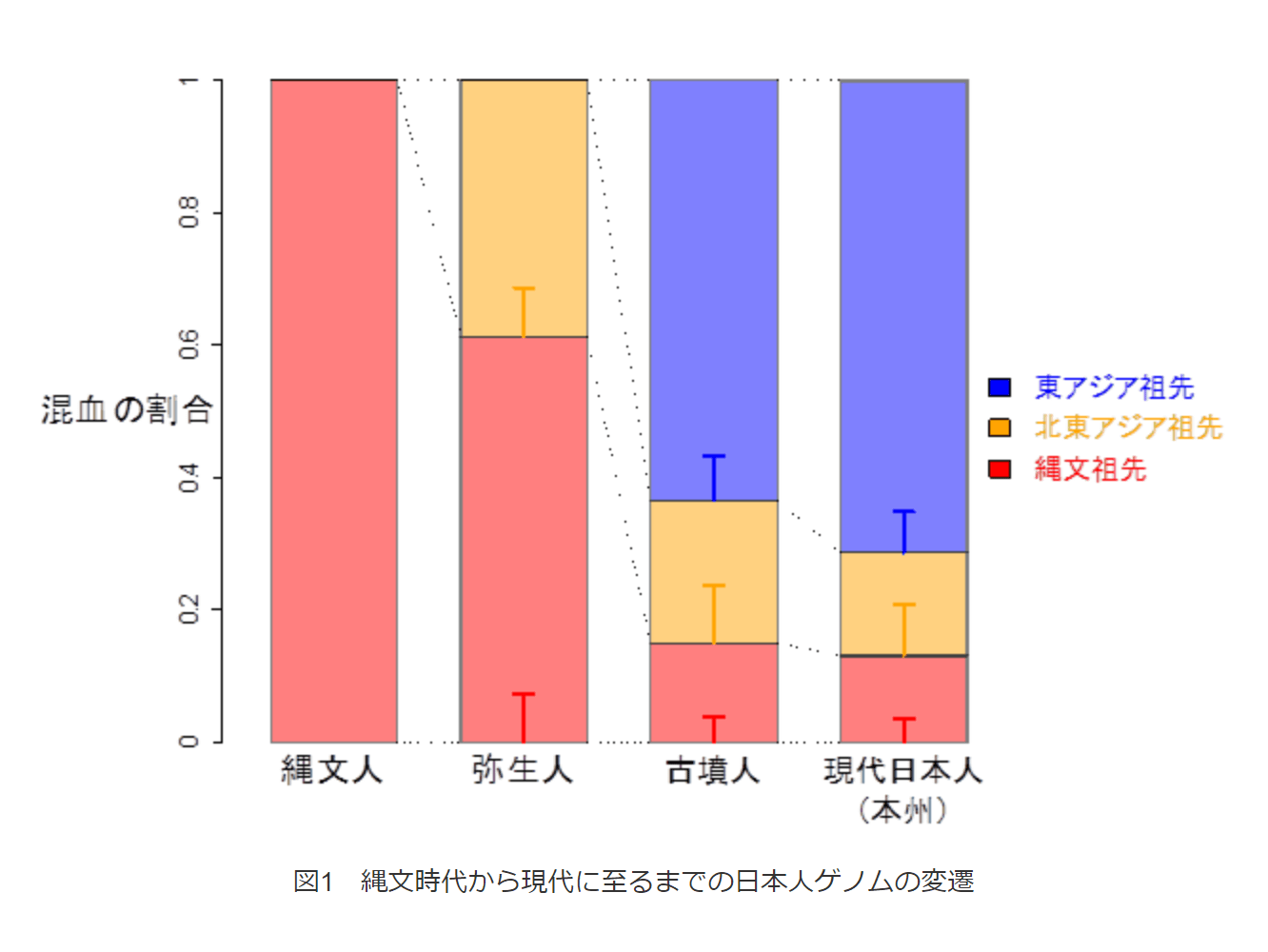

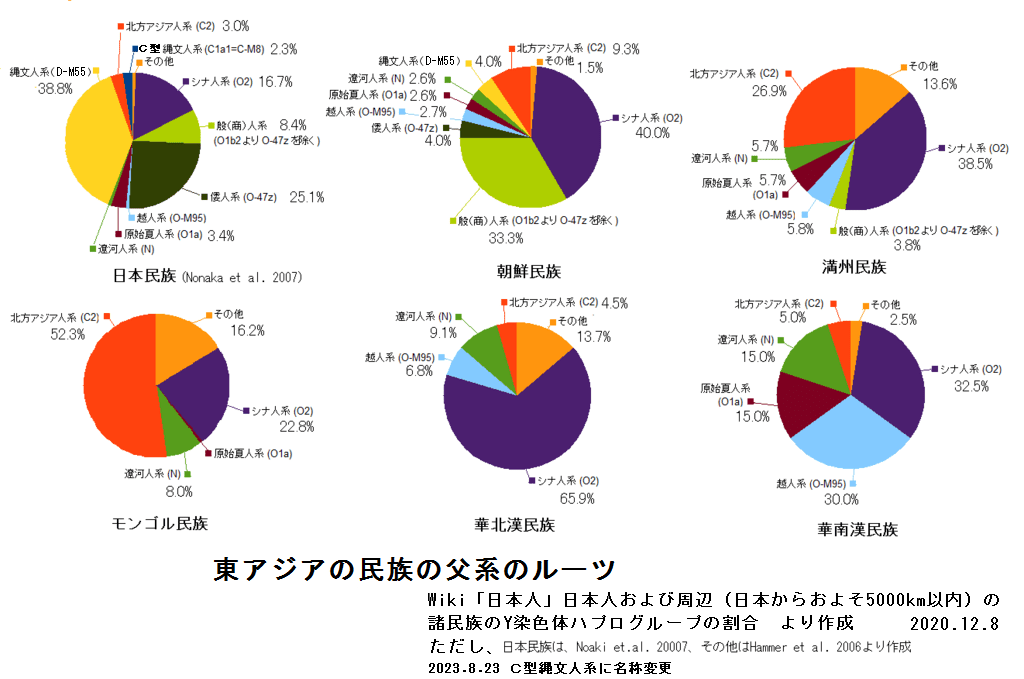

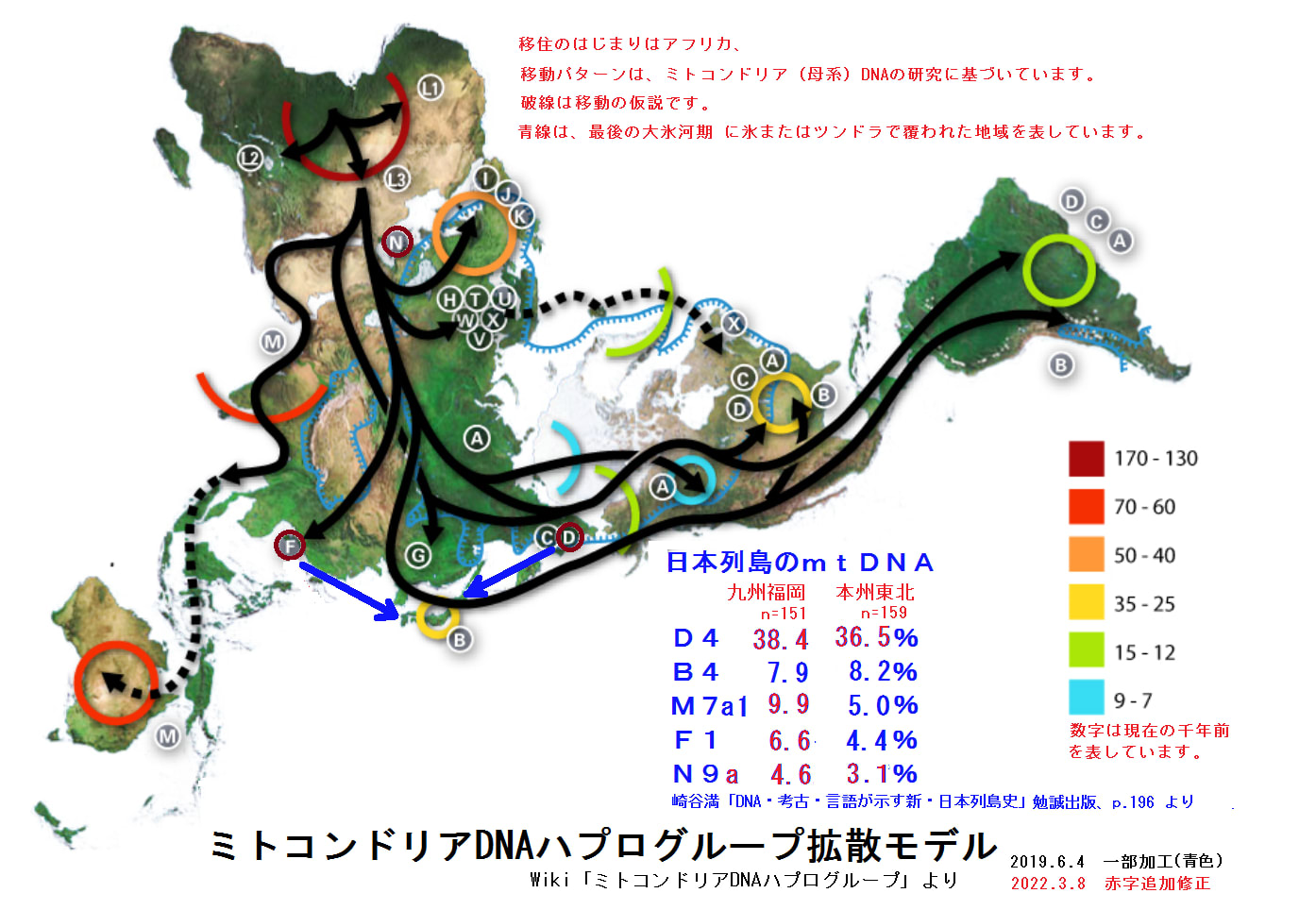

しかし、このような邪馬台国問題を冷静に見つめると、魏志倭人伝に書かれた内容が事実と違うことから起こっていることが分かりますから、一度、行程記事を頭の隅に置いて、先に考古学の成果からヤマト王権の成立過程を明らかにすることで、邪馬台国の場所を推理しようではないかという考えが起こります。

いや、そんなはずはない、邪馬台国の場所が分からなければ、ヤマト王権の成立過程も分かるはずないという考えもあり、魏志倭人伝を正しく解釈すればもう答えは出ているのだと自からの仮説を主張し続ける向きもあります。それでは、なぜ事実と違う内容が魏志倭人伝に記されているのかも合理的に説明する必要があります。そしてその仮説は、反証可能でないと科学的ではありませんが、多くの場合、考古学や民俗学などの成果によって検証して、その仮説の成否を議論できると思います。いや、書かれていることが正しいので、国々の比定の通説が間違いだと主張されると、これも科学的ではなくなりそうです。

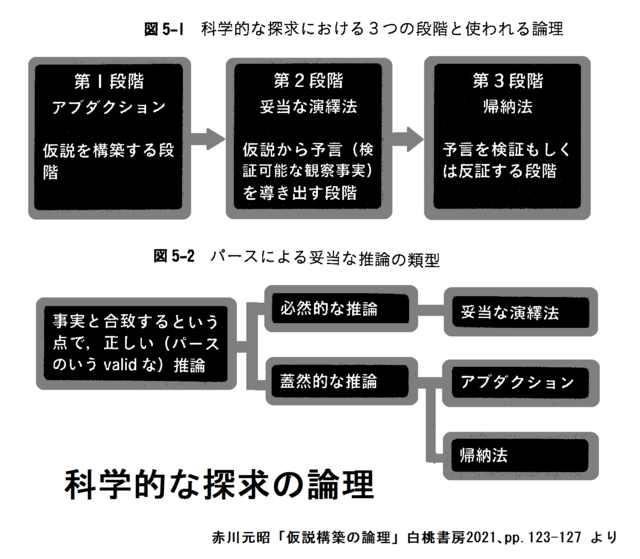

千七百年以上も前のことなので明確な証拠がなかなか残っていないのも事実ですから、以下のような科学的な手法を使って、ある適当なスパンの事実や証拠の時系列から推理して、蓋然性の高い仮説を導くことができます。しかし、その証拠というモノは、見方によって様々な解釈ができるかもしれません。しかし、これまでの検証から構築した仮説に基づいて、妥当な推論をすることによって矛盾なくすべての証拠となるモノを説明できれば、このモノも証拠のひとつと考えることができます。つまり、設定したスパン内の証拠群を解釈すると、この時代に多分こういうことが起こった可能性が高いという主張ができるということなのです(「一つの事象にいくつもの解釈あり!」参照)。

この科学的な手法はアブダクションと呼ばれるもので、19世紀から20世紀初頭の哲学者で論理学者で科学者のチャールズ・サンダース・パースという偉人が提唱した仮説構築の手法なのです。刮目天が勝手に発明したものではありませんが、古代史の解明に適用して成功しました。そして、この手法の威力は、通説では考えられない大発見をいくつもできて、古代史を塗り替えることができるという驚異の手法なのです。ですから、ブレークスルーを目指す若い研究者に是非、チャレンジしてもらいたいのです。日本建国まではほぼ解明し、邪馬台国の位置も、卑弥呼の正体などもほとんど分かりましたので、この成果を使って、次の時代の解明をやって頂けると有り難いです。

いやあ、眉ツバじゃないのかなと疑い深い人もいるかと思います。それは構いませんので、是非、反証して教えていただけると、より蓋然性の高い仮説に改造することができるはずです。と言いますのも、今まで証拠や事実と思っていたモノの一部が証拠や事実ではないのが明確になれば、それに合わせた仮説に修正することもできるはずだからです。あり得ない話ですが、すべてがウソなら話は振出しに戻るだけですね(^_-)-☆

ということで、ご興味のある方は是非いろいろといじってみて、疑問点などを教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します( ^)o(^ )

<邪馬台国の謎>

誤解と幻想の邪馬台国(´・ω・`)

景初三年問題が謎を解く鍵でした!

原文に忠実にという研究者が居ますが、現在残っているのは原文ではなく、12世紀に作られた版本です。結構、誤写のある写本を基にしたようで、いろいろと議論があります。これも混乱の原因です(*´Д`)

【検証22】難升米という人物は?(その1)

景初三年六月に帯方郡に出かけて太守劉夏と談合して行程記事を作ったこの人物が古代史解明のカギを握っていました(^_-)-☆

詳細は「投馬国へ水行してみませんか?」参照。

范曄だけが「魏志の筆法」を見抜いた(^_-)-☆

范曄の後漢書 巻八十五東夷列伝 倭人の条に邪馬台国と書かれていますし、女王国から東に千里、海を渡ると、魏志倭人伝には倭種とあるのを狗奴国と書き変えています。今の学術書ならば必ず参考文献を載せますが、残念ながら当時はそういう習慣がありませんでした。でも、勝手に想像で書くのでしょうか?( ^)o(^ )

邪馬台国はヤマタイコクと読まない?(*^。^*)

邪馬台国にはヤマコクに住む女王の統治する国という明確な意味がありますので、邪馬壹国を探しても見つからないと思いますよ(^_-)-☆

【邪馬台国問題】短里がダメな理由!(;一_一)

邪馬台国の話が収束しない理由は、予め自分が想定した場所になるように邪馬台国への行程記事を解釈しているからなんですよ。典型的な例がこの短里でした(´ω`*)

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング