九州・大分県の内陸部、水清く緑豊かな豊後竹田から発信。

エンジェルファームNEWS

徳冨蘆花夫妻之墓

先週の会津旅行、出発の日4月22日は飛行機・新幹線の乗り継ぎが悪くて東京で一泊するプランになり、東京で午後の時間つぶしをする余裕が生まれました。そこで行ったのが世田谷区粕谷町の蘆花恒春園。

エンジェルファームの母屋と同じ明治元年生まれの徳冨蘆花(とくとみろか)が半農の生活をしながら文筆活動した家です。彼はここで『自然と人生』や『みみずのたわごと』といった本を書きました。

実は東京生まれの桂子が最後に住んだエリアが世田谷区のこの蘆花恒春園に近いエリアでした。当然駅は知っていました。京王線芦花公園駅です。彼女が住んでいたのは芦花公園駅から各駅で三つ目の駅でした。私がそこに行って、桂子と彼女の荷物を2トンロングのトラックに積んで大分まで運転したのは2000年のことでした。

桂子が大分に来て“エンジェルファーム構想”が生まれ、2002年1月にここ豊後竹田の築明治元年の古民家を入手しエンジェルファームと名づけることから活動がスタートしました。

徳冨蘆花夫妻がこの世田谷区粕谷の地にiターンしたのは明治40年。キリスト教の聖地エルサレム巡礼、ロシアのトルストイ訪問の旅から帰ってきたとき、旅で学んだことの帰結でした。

私が大分に来たのも、インド・ネパール・タイへの旅の帰結でした。

以下詳細はHPの方にアップします。

今日桂子の提案で、熊本県菊池・山鹿で休養しました。ここは菊池にある徳冨愛子生誕地です。4月22日に東京の世田谷区にある徳冨夫妻の墓を訪ね、4月30日には熊本県菊池市にある妻の愛子の生誕地を訪ねることになりました。エンジェルファームからこのポイントまで車でおそらく1時間ていどだったと思います。

山本覚馬・八重生誕地

NHK大河ドラマ『八重の桜』の主人公、八重の誕生地も訪ねました。会津城にごくごく近いエリア、かつては武家屋敷が建ち並んでいました。今は全国どこにでもあるごくごく普通の住宅地内の駐車場になっています。

「生誕の地」石碑はすぐ近くの民家の庭先にあります。

京都・同志社大学が、石碑由来の解説文を建てています。

2013年4月現在の、このエリアの姿です。

ここから少しだけ北方向に歩くと、山鹿素行(やまがそこう)誕生地がありました。江戸時代の思想家であり兵法学者であった山鹿素行が会津出身とは知りませんでした。

朱子学を批判したことで、当時のお殿様にとばされた先が播州赤穂。赤穂浪士の仇討ちに山鹿素行が影響したという。彼の思想は長州の吉田松陰に影響を与えます。松陰が養子に入った吉田家は代々山鹿流師範の家だった。その吉田松陰が会津の敵となる弟子達を育て、明治維新を推進していくわけです。そうして会津は彼らに攻められ危機的状況に追いつめられる・・・その遠因に会津生まれの山鹿素行があったとしたら・・・

山鹿素行生誕地は、2009年度NHK大河ドラマの主人公であった直江兼続の屋敷跡でもありました。

会津城の桜

会津城の桜は満開でした。八重桜ならともかく、4月末に普通の桜の花を見るのは生まれて初めてです。今年ほど桜を長く楽しんだ年はありません。今年大分は桜の開花が早く、3月下旬には桜が賑やかでした。

以下、天守閣から会津を眺めました。

会津城天守閣をシンボルタワーとし、山が万里の長城のようになっているコンパクトな国だと思いました。山に囲まれた盆地内が自分たちの国であるとのアイデンティティを確立しやすい地形ですね。

会津へ

月曜日から木曜日まで(2013年4月22日~25日)

桂子と母の三人で三泊四日の旅をしました。

写真は「I love ふくしま がんばっぺサイダー」

背景は猪苗代湖(いなわしろこ)。

遠景に磐梯山(ばんだいさん)。

桂子のお母さんは福島県会津の出身。

お父さんは新潟の出身。

松平忠直

昨日、碇島(いかり山)を訪ねました。

奇妙なことに、徳川家康の孫である松平忠直公廟がありました(写真左)。徳川御三家・越前福井のお殿様であった忠直公の墓がなぜ大分に???

六角形の公廟の横にこんな石造物が。

左の石を見て「十字架じゃないか」と桂子に言いました。

大分は江戸幕府による禁教令以前にキリスト教が広まった地域です。たくさんの宣教師が布教し信者も多かった。江戸幕府による禁教によって、隠れキリシタン化し、マリヤ像は子安観音像をかり、十字架も神社の卍型や花型をかりたりして信仰を続けたのでした。

ひょっとして、松平忠直公とキリシタン信仰につながりがあるのではないかと思ったのですが・・・やはりその可能性があるようです。検索すると下記のような記述がありました。忠直はキリシタンだったということになります。

ローマ法王庁に現存する宣教師・フェルナンデスの報告書は、忠直について「私が思うに、気高さにおいて彼と争うことのできるキリシタンは現在の日本にはおりません」と書いている。フェルナンデスは、忠直に洗礼を授けたイエズス会所属の宣教師である。

http://homepage3.nifty.com/imai-kimio/05dokyument/08samurai/baibun14.htm

徳川家康の孫が洗礼を受けてキリシタンになってしまったなんて、あってはならないことだったでしょう。それで越前藩主の座を追われ、大分に流された可能性があるわけです。彼のことはもっと調べてみたいと思います。

それはともかく、この小高い山が非常に強いバイブレーション・気・エナジーを持っていることに驚きました。いかりやま温泉とセットでたびたびここを訪ねてみたいと思います。

いかり島

大分市に出たついでに、いつものように

いかりやま温泉につかりました。

“いかりやま”って、いったい何だろう・・・

今日、いかりやま温泉近くの、いかり島に登りました。

そこは桂子も私もワナワナする強烈なパワースポットでした。

写真は明日アップします。

チカラを抜くこと

桂子です。まったく久々のブログです。

今年も庭先にいっぱい咲きました。

可憐な花をたくさんつけたカモミール。

その人の癒しに必要な植物が身近な場所に生えてくると言われていますが、私にとってカモミールもそのひとつです。カモミールの花の香りはフルーティで清楚で心地よい甘さですが、私の第三チャクラの滞りを癒してくれるように感じます。

明日、51才になる私にカモミールの清楚な香りは、今日も“力を抜くこと”を教えてくれました。

今日のカモミール

前庭のカモミールの花の蜜を吸うベニシジミ。

羽を広げても2cm程度の、ごくごく小さな蝶です。

エンジェルファームのカモミールはもう何年もこぼれ種が発芽し勝手に生育しています。雑草化したということです。

外見はか弱そうに見えるんですが、しんがしっかりした逞しいハーブです。

今年のカモミールは今までになく花が大きいので驚いています。直径約4cmです。

それからこんなふうに少し変わった花弁を持つ花も生まれました。来年もこぼれ種でこの形質が出るかどうか注意したいと思います。

青汁ヨーグルト

エンジェルファームの中庭から、桂子が青汁の材料を積みました。

ヨモギ、セリ、ハコベ、スギナ、レモンバーム。

5種類の青草をミキサーにかけて

ヨーグルトとヒマラヤ岩塩を加えてできあがり。

今回はくせのない味に仕上がりました。

栽培しなくても勝手に生えてくる野草、山菜

これらを毎日積極的に利用することにしました。

田舎ならではの贅沢です。

レモンバームも雑草扱いします。

エンジェルファームでは、カモミールがすでに雑草化して

もう何年もこぼれ種で勝手生えしています。

本来、ハーブはすべて雑草・野草の類です。

手厚く保護しなくてはならないハーブは

エンンジェルファームでは生き残れません。

木喰上人(2)

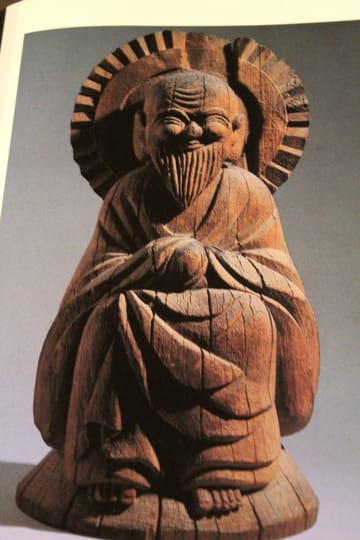

これこそ木喰上人らしい作品、子安地蔵菩薩像。

先週末、阿蘇坂梨で見た子安観音像は

これに比べると生彩がありません。

その理由は、坂梨での制作が寛政四年(1794)

76歳という年齢による衰えかと思ったのですが

それは大きな間違い。私の無知でした。

そもそも木喰が仏像彫刻を始めたのが61歳。

坂梨子安観音像は、衰えではなくまだ未熟だったんです。

木喰が円熟し、彼らしい作品を作っていくのは

80歳以降だったという。

61歳で新しいことを始め、80歳を超えて開花していく・・・

この子安地蔵菩薩像は83歳の作です。

そしてこれは彼自身の像。1807年、90歳の作です。

木喰のような人が、もっと知られてほしいと思います。

彼のような生き方を手本とするのであれば、高齢化社会、何の問題もない、どころか理想社会です。

木喰上人

先日、南阿蘇の一心行の桜を見た帰り、阿蘇市(阿蘇の北側)の旧宿場町の道を通り、その時、木喰上人の観音像という表示が見えました。なんで木喰上人の仏像がこんなところにあるの??と心ときめいたんですが、時間が時間だったので帰路を急ぎました。

あれから木喰上人への思い絶てず、今日はひとりで阿蘇坂梨に向かいました。遠いところではなく、車で30分もかかりません。

像を見て、少しがっかりしました。私が思い描く木喰上人の仏像ではありませんでした・・・でも明らかに上人の作だと思いました。驚いたのはその大きさです。この像、身長が165cmあって、ケヤキでできているそうです。

ネットで調べると寛政四年(1794)に阿蘇坂梨に滞在した。上人の生まれは1718年だから、当時すでに76歳だった。電気ノコや電気ノミ等が無かった時代に、大きなケヤキ原木から、こんな大型の観音像を造るのは大変だったと思います。が、彼は60過ぎてから1000体もの仏像を彫ったそうです。91歳に彫った仏像が残されている。おそらく死ぬまで彫ったのでしょう。木喰という名のように、草木のみを食べるというような禁欲的な修行をしながら日本じゅうを旅しておびただしい数の仏像を造った。

インド由来の観音像はアジア各国で古くから格調高い観音像が造られてきましたが、木喰上人の造る仏は、正統的な造仏規則にとらわれない非常に庶民的で自由な感覚がみられます。

木喰上人のこの観音像はこのお堂に安置されています。盗もうなら簡単に盗めます。偉大なる上人の貴重な作品ですが、大げさな保存はなされていない・・・それをよしとしましょう。それが本来かも知れません。入場料を取る博物館のガラスケースにおさまって、湿度管理までされるようになったら、それは木喰上人にとっても不本意でしょう。上人は美術館や博物館に収納されるために仏像を造ったのではありません。民衆を救済するために造ったんです。

ミツバチが来ない

菜園の小松菜の花に来るハナアブの仲間(たぶんアシブトハナアブ)。

ハナアブやモンシロチョウは来るんですが、ミツバチが来ません。

3月19日のエンジェルファーム菜園の様子。

3月30日の様子。

今年、初めて日本ミツバチを飼う試みをするつもりでした。日本在来みつばちの会、東京農業大学客員教授の藤田誠太さんが提唱されている方法論でやってみるつもりだったんですが、この菜の花を用意しても一匹の姿もありませんでした。日本ミツバチも西洋ミツバチも。

この近くのエリアに二か所、ミツバチの巣箱を設置されているところがあるので、もう少し様子を見てみます。巣箱を設置されているかたにも聞いてみます。

明神池と佐川官兵衛(2)

一昨日、阿蘇の「一心行の桜」を見るまえにその近くの明神池を訪ねました。池のそばに建っている「佐川官兵衛記念館」には元会津市長のサインがありました。

詳細はhttp://akaiito.angelfarm.jp/index.php?go=vzQkfr

一心行の大桜

南阿蘇の一心行の桜を見るのは何年ぶりでしょう。

7年まえに九州に移転した母もこれを見るのは初めてで

今日この大きさに驚き感嘆しました。

この桜が400年以上も生きのび成長を続け、平成の世になっても、あり得ない大きさで話題を呼び20万もの観光客を集める経緯・背景には、西暦1580年(天正8年)における薩摩(鹿児島)軍と、地元熊本県の小さなお城のお殿様との戦いの悲劇があります。お殿様は討ち死にし、彼のお墓に植えたのが現在の「一心行の大桜」だというのです。

お殿様の遺骸、遺骨を埋めた上に桜の苗樹を植えたのかも知れません。そうすることで、いずれは人の体は桜の樹とひとつになっていくでしょう。それは大自然の墓標とも言えます。「一心行の大桜」は戦死したお殿様・峰公の巨大な墓標であると言えます。

ねがわくは花のしたにて春死なんそのきさらぎの望月の頃

と西行法師は詠みました。この和歌で花とは桜。その桜の下で峰公は眠る。桜とひとつになり400年以上を生きてきた。奥方の一途な思いが400年の後にも伝わる桜、阿蘇の一心行の大桜。