九州・大分県の内陸部、水清く緑豊かな豊後竹田から発信。

エンジェルファームNEWS

ヘッドセラピー実習

国東市雇用促進協議会の依頼で、昨日今日

くにさき総合文化センター(アストくにさき)で

座学とヘッドセラピーの実習を行ってきました。

↑上は昨日(29日)の様子。

左端、リードする香山桂子。

座学は、参加者の自己紹介の時間もとったことで

個々の夢や思いを統合する何やら壮大なヴィジョンが

見えてきました・・・

以下昨日の実習(説明抜き)。

↑今朝のアストくにさき。

どなたが設計されたのか知れませんが、聖地国東の香りはありません。小都市にどこにでもある、立派だけど地域の特徴がない“モダン建築”。そのなかで、古代文明の時代からあったタッチヒーリングをシェアさせていただきました。

以下、今日の実習の様子(説明はHPの方で)。

昨日は朝から出発し、国東のペトロ岐部神父記念公園や海岸や

弥生のムラ安国寺集落遺跡公園に寄りました。

今日はセミナーのあと、曹洞宗泉福寺や天台宗両子寺を巡礼しました。

愛情を持って触れる

桂子がリードした竹田市退職現職教職員協議会依頼のワークショップで、研修生の美樹さんが撮りました。

ただ肩に触れているだけなんですが、不思議なことに

これだけでも意外に気持ちがよく、心が落ち着きます。

受け手も癒し手も。

インドのオショー・メディテーションリゾートに滞在したとき

スターサファイアと名づけられたワークショップに参加しました。

そのなかで二人ずつパートナーを組んで

相手の背中に触れるワークがありました。

あなたが持っているあらゆる技術を駆使して

パートナーの背中を使って

カラダの悪いところを治してあげましょう。

お互いそれを体験し合ったあと

次にこう指示されました。

いっさいの技術を使わず手を動かさず治そうとせず

ただ精一杯愛情をこめて相手の背中に触れてください。

そのふたつのワークをみんなが体験したあと

どちらが良かったですか? どちらが癒されたですか?

とリーダーが尋ねると全員、あとのワークの方に手を挙げました。

思いやりをもって、心からていねいに親切に愛をもって触れられたら

受け手はそれだけで気持ちよくなり癒されます。

これは本当にシンプルな体験です。誰もが体験できます。

そういうことを体験する機会がないのと

指導者がいないだけです。

エンジェルファームはここ豊後竹田や豊後大野で

一般市民対象のタッチヒーリングのワークショップを

たびたび行ってきました。

公的な機関から依頼されてこういうワークショップが実現するのは

全国的にみても極めて異色だと思います。

今週末土日はご縁あって大分県国東市で

座学とセラピーのワークショップを行います。

追伸:愛情をもって手を当てるタッチヒーリングですが

その質をもったまま手を動かしマッサージできたら

それはもっと効果的です。まったく初めてのひとでも

癒しを体感できます。受け手も行い手もです。

ヴィハーラ

大分合同新聞に連載されているコラム『今を生きる』。

宇佐市の佐藤第二病院の院長先生であり

京都の龍谷大学大学院教授の田畑正久先生の著述。

まだ先生の講演会に行ったことはないんですが

コラムは毎回楽しみにしています。

先生はまた、大分大学、宮崎大学、佐賀大学、同朋大学等の非常勤講師として「医療と仏教の協力関係」構築に取り組まれています。

検索すると日経新聞の記事「『医療と仏教の協力を』~田畑正久さんに聞く~生老病死を受け止める」が目にとまりました。

http://emuzu-2.cocolog-nifty.com/blog/2011/10/post-5405.html

<小さな卵の世界から殻を脱し、大きな世界へ>

奈良・平安期の仏教文化遺跡が散在し、「仏の里」と呼ばれる国東半島。その付け根の大分県宇佐市に広がる緑豊かな田園地帯にある佐藤第二病院は、初秋のやわらかな光 に包まれていた。そこで寝たきりに近い約50人の患者の主治医として医療・福祉の現場に立つ田畑正久院長(62)は、20年以上前から近くの寺で月1回「歎異抄に聞く会」を開き、市民への法話を続けている。その傍らで、京都の龍谷大学大学院教授として仏教講座の教壇に立ち、各地での講演も多い。田畑さんは多忙な日々を感じさせない柔和な表情で「医療と仏教が患者の体と心を救済するため互いに協力する。そんな橋渡し役を担いたい」と語る。

田畑正久先生の略歴が龍谷大学のHPにあります。

http://www.ryukoku.ac.jp/shukyo/event/info/2009/lecture091018.html

1989年 東国東広域国保総合病院(現:国東市民病院)外科部長

1994年 同院長に就任(~2004年)

それから、「国東ビハーラの会」を組織('90年)とあります。

まさに“仏の里、国東”を象徴するお医者さんだと思います。

「国東ビハーラの会」の「ビハーラ」ですが

インド古典語サンスクリット語で、寺院、僧院を意味します。

平家物語の冒頭の「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」の祇園精舎は、サンスクリット語では「ジェータヴァナ・ヴィハーラ」。そこは仏陀が教えを説くためのコミューン=サンガでした。サッカーの京都サンガのサンガです。

本来ヴィハーラは、寺院・僧院あるいは安住・休養の場所を意味するわけですが「現代では末期患者に対する仏教ホスピス、または苦痛緩和と癒しの支援活動をさす。欧米で発祥したホスピスがキリスト教系の響きを持っていることに対し、ヴィハーラは仏教的独自性を出したことに特徴がある」とWikipediaは解説しています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%A9

金沢大学文学部教授 故 島岩(しま いわお)先生著

『仏教的ターミナルケアとしてのヴィハーラ運動』

http://dspace.lib.kanazawa-u.ac.jp/dspace/bitstream/2297/3078/1/LE-PR-SHIMA-I-11.pdf

大分合同新聞の田畑先生の全コラムはここ↓

http://www8.ocn.ne.jp/~sangha/present.html

歓喜の雨

インドの雨季であるモンスーンの時期を象徴するラーガ、ラーガ・ミヤン・キ・マルハール。

梅雨になると毎年思い出す光景があります。

1992年から1993年にかけて、インドに滞在していました。

何ヶ月も毎日、晴天に次ぐ晴天。

だんだん熱くなり、土地は乾きホコリっぽくなっていきました。

やがて遠くの空に灰色の雲が浮かぶようになってきたころ

雨季が近いのだとインドのひとが教えてくれました。

そしてある日、突風と共に激しい雨がやってきました。

大地を打ちたたく猛烈な雨、スコールです。

私は驚き感動しました。子供たち、裸足の子供たちが

雨のなかに走り出て、雨に打たれて踊るのでした。

濡れることなんか全くおかまいなしに。

音楽も何もないのに、はじけるように踊る・・・

今でも彼らの歓喜のダンスをよく覚えています。

インドの竹笛バンスリの巨匠ハリ・プラサード・チョーラシアの

ラーガ・ミヤン・キ・マルハール。

このラーガは雨季の深夜に演奏されます。

偶然、ガンジス河の聖地ベナレスでハリ・プラサードの生演奏を聞く機会に恵まれました。モンキーテンプルと呼ばれる古い大きな寺院の境内でした。

コンサートは夕方の5時に開始し、前座として伝統的な声楽や器楽曲、演歌みたいな歌や踊りが次から次と現れ、いつになってもお目当てのプラサードが登場する気配がない。

待ちくたびれ、あきれ果てた頃にプラサードが登場しました。

彼が現れたのは何と夜の12時でした。

彼の演奏したラーガはミッドナイト・ラーガだったのでしょう。

一曲がおそろしく長く、えんえんと続きました。

彼の演奏がすべて終了したのは曙光がさしたときでした。

彼は席を立って、太陽を礼拝しました。

そのときプラサードはふらふらと倒れ込み

ふたりの弟子が支えました。

それにしても前日の夕方から朝までぶっ通しでやるような徹夜コンサート、日本にはないでしょう。

そもそも娯楽としてのコンサートではなく“奉納”でした。神に捧げる音楽・・・インド文明の奥の深さに打たれました。このようなところにこそ、仏陀のような何世紀も先の人々、あらゆる国の人々にも強い影響を与えるような筋金入り・骨太の聖者が生まれるのだろうと納得しました。

ちなみに、プラサードとは“神への捧げもの”。ハリ・プラサードのハリは“祝福”。ハレルヤと同語源だったと思います。

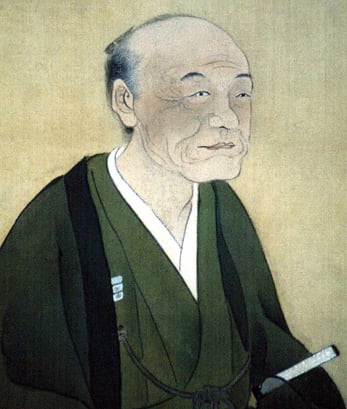

三浦梅園 (1)

一昨日、雨の中、宇佐の大分県立博物館、宇佐神宮を訪ねたあと、寺院神社が多い緑の道を走って三浦梅園旧居へ。

竹田に定住する前、隣町に仮住まいしていた時代に、関西から遊びに来ていた父が行きたいというので、国東の主な寺院神社を訪ね、そのときに三浦梅園旧居も訪ねたのでした。そのときは旧居横の三浦梅園資料館はまだありませんでした。今回は、資料館をゆっくり楽しむことができました。父が生きていたら、彼も行きたがったと思います。

旧居の庭からの眺め。

この景色、江戸時代からたいして変わっていないでしょう。

こんなところで、彼は医者を本業としながら

星々を観察し、森羅万象、山川草木虫魚を観察し

宇宙と人、人の世の条理(しくみ、原理、法則)を探求した・・・

情報が集まる江戸や京、大坂ではなく

空と山と田んぼ畑と少しの民家しかないようなところで

彼は壮大な自然哲学を創造したのでした。

三浦梅園(安貞)。享保8年(1723)~寛政元年(1789)。

彼の著した贅語(むだ話)という本のなかに

「学は天を師とし、人を友とす」という言葉があるそうです。

別府大学地域連携プログラムというサイトに「贅語」がUPされています。

http://bud.beppu-u.ac.jp/xoops/modules/xoonips/listitem.php?index_id=1137

著者は、「日本 鎮西 三浦晋安貞 著」とあります。

鎮西は九州。日本九州三浦を名のったわけです。

彼は長崎から来た当時の最新の世界地図を持っていました。

世界を意識し世界に向けて発信するつもりがあったのでしょう。

視野は世界にあったということです。

そして今、世界は三浦梅園を受信し始めました。

賀来飛霞 (1)

どうしても行きたかったのはこれ↑

高速を使ったら宇佐の大分県立歴史博物館まで2時間でした。

天候が良かったらもっと早く行けるかも知れません。

だったら気軽に足を運べる圏内です。

賀来飛霞(かくひか)なんて、覚えにくい名前だなと思ったら

桂子が賀来千香子(かくちかこ)を思い出しました。

「かくちか」の連想で「かくひか」、これなら忘れない・・・

念のため検索すると、賀来千香子は本名で

賀来飛霞の従兄弟の賀来惟熊(かく これたけ)が

ひいひいひいお爺さんだそうです。

去年、何かのテレビ番組で宇佐に来てご先祖の墓参りをしたとか。

賀来飛霞が描いたアジサイ。大分市歴史資料館所蔵。

今回の宇佐大分県立博物館寄託の植物画は

13歳のころからの若い時期の作品でした。

でもよく観察し、誠実に写生しようという気持ち

描く歓び、色をぬる歓びが伝わり、感動しました。

大分市歴史資料館所蔵の作品は円熟期のものだと思います。

「文化遺産オンライン」にUPされています。

http://bunka.nii.ac.jp/SearchIndex.do?&startPoint=0&searchType=0&indexNum=20&linkType=keyword&author=%E8%B3%80%E6%9D%A5%E9%A3%9B%E9%9C%9E

以下三点シェアさせていただきます。

大分県のHPに彼についての解説があります。

Wikipedia の掲載はありません。

http://www.pref.oita.jp/10400/viento/vol02/p18_21.html

↑このなかに別府市在住の野生植物研究家、荒金正憲さんの言葉が出ています。10年まえ、荒金さんのセミナーを受けたことがあります。

「筆がきで描き直しもなく丹念に、しかも種の特徴が大変見事に描かれていて、標本以上の美しさと存在感があります。また、地中海原産のウマゴヤシがこの時代既に大分に自生していたことが分かるなど絵の1枚1枚に物語がありますし、何より自然に対する深い愛情を強く感じます」

それです、何より自然に対する愛情を強く感じます。

素敵なものを見せてもらいました。

宇佐神宮

雨の中、初めて宇佐神宮を訪ねました。

右に樹齢700年のクスノキの御神木。

昨夜も今朝も、天気予報では昼前後に大荒れの恐れがあり

突風や竜巻や雷に注意と言っていたので迷いましたが

この日曜で終了する宇佐の県立歴史博物館で開催中の

賀来飛霞展に今日を逃したら行けそうもないということで

無謀とは思いながら出発しました。

天気は大荒れにはならず、賀来飛霞展を見て感動したあと

近くにある宇佐神宮を訪ねたのでした。

宇佐神宮の境内入り口付近に山頭火の石碑が。

彼が昭和4年にここを訪ねたときに

俳人の荻原井泉水に書いた手紙も紹介されています。

宇佐神宮は尊いところでありました。

おのずと頭がさがりました。

山頭火がそう感じたように

私たちも、ここの気、エナジー、波動を感じました。

それはこの場所を離れてもカラダに残り続けました。

本殿の前にある宇佐神社奥宮・大元神社遙拝所。

ここに立つと、特に強い気を感じ

桂子も同じように感じました。

遙拝所から大元神社のある御許山方面を展望。

今日はそれが目的ではなく

賀来飛霞の本草=薬用植物=日本のハーブの写生画を

観賞するのがメインで

あと賀来飛霞のお父さん(医者)が師事した三浦梅園資料館を

訪ねることがテーマでした。

そのことについては明日書きます。

梅雨の花

8年くらい前だったと思います。

海岸地帯に自生するハマユウにたいそう心惹かれ

入手したいと思ったら、園芸店では販売してないんです。

今ならネットで買ったと思いますが、当時は考えつきませんでした。

たまたま見つけた小さな園芸店でダメモトで

「ハマユウありますか?」と聞くと、ありますと返事。

小躍りする思いで入手した8年後の姿がコレ。

立派な大株になり、次々とたくさんの花を咲かせます。

初めて咲いたとき、目が点になりました。

葉っぱはハマユウですが花はユリです。

ハマユウじゃない!

と思って検索すると、「インドハマユウ」だとわかりました。

それから数年はインドハマユウだと思って愛でていましたが

最近のネットの情報によると、インドハマユウじゃなくて

アフリカハマユウだという。

本当はマンジュシャゲにも似た複雑な神秘的な造形を持つ日本のハマユウに惹かれるんですが、ここは冬場の霜がきついので栽培が難しそうです。

エンジェルファームの庭のアジサイ。

今日は台風が直撃するかと心配していたんですが

ほとんど影響はありませんでした。

もし梅雨にアジサイがなければ、さびしいことだなーと思います。

これほど赤いのは最近ヨーロッパで品種改良されたアジサイです。

4年くらい前だったと思います。桂子が望んで入手しました。

癒しのセルフケアワークショップ

香山桂子です。

昨日、竹田市退職現職女性教職員協議会から依頼いただき

家庭でできるセルフケアのご指導をしてきました。

雨で足元の悪い中、お勉強熱心な先生方が100名ほどご参加くださり

会場は好奇心や喜びのエネルギーでいっぱいになりました。

アロマセラピーによるハンドバスや吸入の様子を見ていただきました。

「短時間でもとても血行が良くなり気持ちよくなりました!」とのご感想。

いつもの入浴より少し高めの温度でフットバス。

冷え、風邪、膀胱炎などの感染症に効果的です。

疲れの溜まりやすい背中や肩を中心に癒しのマッサージをお勉強。

皆さん、手つきがとてもよかったです!

「信頼」と関係している肩にレイキヒーリング。

もんだり、叩いたりしなくてもそっと触れてもらうだけで安心感が生まれる不思議な体験です。

「自己愛」と関係している二の腕にレイキをキープしながらマッサージ。会場のあちこちから「気持ちいい~」との声が・・・。

脳疲労の緩和をするヘッドマッサージ。

顔の血色まで良くなりましたね。

美容効果も大です。

精神世界への入り口でもある後頭部へ繊細にタッピング。

「ツイスティング&プリング」というプロのセラピストが使うテクニック。適度に頭皮に刺激を与えることで頭がリフレッシュします。緊張性の頭痛が起きたときにも効果的。

皆さん、すてきな笑顔!と癒しのセルフケアテクニックをお持ち帰りいただけたと思います。

講座のご案内

香山桂子です。

「ホリスティックヒーリング フットセラピスト基礎コース」のご案内です。

触れること、触れられることは本能的な欲求ですが

現代はスキンシップによるコミュニケーションが稀薄になり

子供から大人までが心身に潤いを失っています。

また、そのことでお互いの自己防衛が過剰になり

人間関係に信頼感をもつことができません。

この状況の繰り返しは自然治癒力の低下を招き

様々な病気や問題を生み出す原因の一つとなっていると言えるでしょう。

「ホリスティックヒーリング フットセラピスト 基礎コース」では、足のアロマトリートメントを通して家族やクライアントに実際に施術できるよう学んでいきます。

瞑想的に触れることと、適切なストロークでコミュニケーションを高め信頼関係を深めていきます。同時にアロマセラピーやハーブ療法との相乗効果で自然治癒力を引き出し、健康を願う人々のサポートをしていきます。

募集要項

日時 9月1、2日 1時~4時

受講費 \36,000 ※教材費、テキスト含む

認定書 レポート提出後に認定書を授与いたします。

講座内容

●現代医学とホリスティックヒーリングの世界観

●アロマフットバスの有効性と実際

●アロマトリートメント基本ストローク

●精油のブレンド法

●エネルギーチャージ&エネルギーリリース

●ハーブティ作用のメカニズム

●ハーブティの効用・服用法

●おいしいハーブティの入れ方・扱い方

●コントラインディケーション(禁忌)

●リアクション

へっぴり腰で畑仕事

エンジェルファームの菜園でスコップを使う美樹さん。

強い日差しを浴びないように重装備しています。

強健な雑草の根を除去しようとしています。

ここにサツマイモのうねをつくるためです。

それにしてもこのスコップの使い方

農家のかたが見たら、身の毛がよだつでしょう。

いわゆる“へっぴり腰”というやつで

カラダの使いかた、道具の使い方がなっていません。

畑仕事、今回が初めての経験ですからムリもありません。

私も大分にiターンした当初はこうだったと思います。

今日生まれて初めてクワを使いました。

少し使えるようになってきた姿。

もっと初めの写真を撮っておくべきでした。

(みんなに笑いを提供するために)

こういう作業を通して大地・生命と関わることができるのは

素敵なことだと思います。

このあと温泉で汗を流し、地元産の新鮮野菜を美味しくいただき

あとは爆睡(不眠症なんて一気に解決)・・・

こういうのがクアオルトとかリトリートと呼ばれる

長期滞在型保養(治療)の原形だと思います。

ソテツ

菜園から前庭に移したソテツ。

菜園ではあまり見てもらえなかったので

10周年を機に、よく目立つ前庭のこの位置に戻しました。

エンジェルファームの初期にはこの位置にありました。

これは6月4日の姿。

ソテツは恐竜時代から生き残ってきた強健な生物です。

巨大隕石の落下によって恐竜が絶滅、他の生物も大量絶滅した時代を生き延び、氷河期も生き延びた偉大な植物。

6月6日の姿。

6月7日の姿。

今日、6月9日の姿。

尊敬するソテツを一番目立つ場所に戻したのは、東日本大震災・原発事故や世界経済が破綻しかけているこの危機の時代にこそ、地球規模の巨大な危機の時代を何度ものりこえてきたソテツを学びたい、ソテツに注目したいという気持ちからです。

フラメンコ曾根崎心中

香山桂子です。

私が元気と感動をもらえる「フラメンコ曽根崎心中」

東京で2回、熊本の八千代座で2回の公演を見ました。

また見に行きたい!と思うほど程惚れ込んだすばらしい作品の一つです。

プロの仕事ってこういう事だよ!!

と楽しくわかりやすく教えてくれる「フラメンコ曽根崎心中」が

またまた熊本県山鹿市の八千代座で再演です。

ご一緒に見に行きませんか?

=====================

2009年6月に大阪に行ったとき、ここを訪ねました。

これが曾根崎心中の舞台、曾根崎の露天神(通称 お初天神)。

この森のなかで主人公のお初と徳兵衛は心中したのでした。

今は森ではなくなり、ビルの森ですが。

そびえ立っているのは大阪駅前ビルです。

恋の手本となりにけり

人形浄瑠璃のポスターが貼られていました。

元禄16年に実際にあった事件を、近松門左衛門がすぐに人形浄瑠璃用に脚本を書き、

大変なヒットとなって歌舞伎の演目にもなりました。

そして幕府はこの上演を禁じました。

http://www.youtube.com/watch?v=RmEhWfUHL7c

日本古典芸能とスペインのフラメンコの融合・・・

非常にユニークな試み、それを100年まえに芝居小屋として

建てられた八千代座のようなスペースで見ることができるというのは、本当に贅沢なことです。

http://www.yachiyoza.com/

私たちは何年もまえから、彼らを大分に呼びたいと考えています。

大分県内にいいスペースはないでしょうか?

神社仏閣や城や古い旅館や教会でもいいです。

大分はスペインのフランシスコ・ザビエルが来て様々な影響をもたらした場所です。そういうからみもあって、ぜひ大分に招きたいと思っています。

香山茂樹

ユッカ・グロリオサ

エンジェルファームの菜園の南境界線に植わっている

ユッカ・グロリオサ。

むこうは集落のひとが田植えを準備中の田んぼ。

アメリカ大陸のトロピカルプランツであるユッカ・グロリオサと

日本の田園風景のコラボ。シュールな光景です。

5月27日の光景。

昨日6月7日の光景。

ユッカ・グロリオサ・・・和名は「厚葉君が代ラン」。

欧米列強に対抗するために明治政府が天皇を中心とした

中央集権体制を築くことにやっきとなっていた時代に

そのような和名ができたのでしょう。

エンジェルファームは築明治元年(1868年)の古民家を

改装したスペースです。明治維新が何をもたらし何を破壊したか

それを考えるにもいいスペースです。

ローズマリーワイン

香山桂子です。

エンジェルファームのローズマリーです。

活き活きとしたツヤのある葉から生命力を感じます。

ご存じのようにローズマリーは脳の老化を防ぎ記憶力、集中力を高めることで知られているメジャーなハーブですね。

ハーブのことやアロマのことを深く学ぼうと思ったら

育てるところからやらなければ不可能だと思います。

テキストにこう書いてあった、という文字や言語の知識だけでは浅はかだと思います。文字の情報だけで知った気になりがちですが、そこには体験がありません。ハーブと暮らさなくてはハーブを学ぶことはできないと思います。

ムレに弱いローズマリーを梅雨直前に思いっきり間引きました。

私はワイン党ではないのですが、間引いたザル一杯のローズマリーを目の前にして、ローズマリーワインを作ってみたくなりました。

作り方はいたって簡単!

酸化防止剤の入っていないお手頃値段の白ワインに

フレッシュのローズマリー一枝を浸けて24時間置くだけです。

ローズマリーワインは滋養強壮酒です。

疲れた頭がシャキッとする感じの薬酒。

ハーブティで摂取するよりアルコールに浸けた方が

よりハーブの成分が濃厚に抽出されるので

元気もいっぱいもらえますよ。

「おうちワイン」としてお気軽に・・・

でもいつもの食卓がとってもおしゃれになります。

| « 前ページ |