写真は丹生都比売神社(ウィキペディアより)

写真は丹生都比売神社(ウィキペディアより)「丹津日子ってどういう神なの」

ヒメの母上の質問もヒメなみにポイントを押さえている。

「『神』と書かれていますから神話時代の人物です。丹津日子の登場する賀毛郡では大国主の名前が3か所にでてきますし、大国主の子のアジスキタカヒコネは古事記では迦毛大御神と書かれていますから、その一族の可能性が高いと思います」

「讃容郡の玉津日女命と、丹と玉の違いはあるけど似てるわね」

ヒメは一度聞いたら覚えている。

「アジスキタカヒコネ、迦毛大御神が生まれた託賀郡は丹波国に接していますから、丹の国の津と関わりがあったかもしれません」

ヒナちゃんはこのあたりの地図が全て頭の中に入っているようだ。

「丹波というと、もともと「丹のうみ」と呼ばれていた亀岡盆地を、大国主が京都への水路を切り開いて干拓した、という伝説がありましたね。丹波国一宮の出雲大神宮は、大国主と妻の三穂津姫尊を祀っているけど、なぜか、大国主の別名を三穂津彦大神というのよね」

マルちゃんは仕事柄、全国どこでもよく知っている。

「丹津日子、玉津日女、三穂津姫、三穂津彦、どうやら同じ系統の名前よね」

ヒメは言葉の繋がりには鋭く反応する。

「大国主が亀岡盆地を干拓したという伝説と、丹津日子が河を掘って水路を雲潤(うるみ)に流そうとしたという播磨国風土記の記述は、大国主一族が新たな水利技術で稲作を指導した、ということを伝えていると思います」

ヒナちゃんの深読みには高木はとてもかなわないと思った。

「丹津日子は丹波と繋がりがありそうだけど、『丹』って何なの?」

ヒメの母上の質問は当然だ。

「遣隋使や遣唐使が持ち帰った漢音以前の漢字の読み方を呉音といいますが、『たん』と読みます。和音では『に』です。赤色をあらわし、酸化鉄のベンガラ、鉄丹や、硫化水銀の朱、丹(に)、鉛丹があります。日本各地の『丹生(にう)』の付く地名や丹生神社は、朱の産地とされています」

こういう教科書的な解説となると、たいてい高木の出番だ。

「もともと、ベンガラは縄文時代から使われており、朱は吉野ヶ里遺跡を始め、北九州から山陰にかけての弥生遺跡で使われている。魏書東夷伝倭人条には『その山に丹あり』とし、魏皇帝が鉛丹五十斤を賜っていることからみても、単なる染料というより、宗教的な貴重品だったのではないかな」

長老からの専門的なコメントである。

「丹津日子は、丹波との繋がりを示す名前の可能性と、丹(に)を使った葬送や、丹の生産に関わる名前の可能性もあると思います」

先まで考えているヒナちゃんの答えはよどみない。

「播磨でも丹を生産していたの?」

ヒメと同じ質問を高木も考えていたところだ。

「播磨国風土記逸文に、息長帯日女(神功皇后)が新羅へ侵攻しようとした時に、国を堅めた大神の子の爾保都(にほつ)比売が、国造の石坂比売に乗り移って、赤土を差し出し、『私を祀り、赤土を矛に塗って船首に建て、船や軍衣を染めて戦えば、丹波(になみ)でもって平定できるであろう』という神託を下した、という記載があります。現在の神戸市北区の丹生山に丹生(にぶ)神社がありますが、古くは明石郡に含まれていた可能性があります。祭神は丹生都比売で、爾保都(にほつ)と同しです」

播磨国風土記だけでなく、欠けていた「明石郡」の逸文までヒナちゃんが調べていたとは驚いた。

「もしかしたら、『明石』は昔は『赤石』だった? それと、『丹波(になみ)』って『丹波(たんば)』よね」

ヒメは、言葉には誰よりも鋭い。

「赤石川の地名がありますから、古くは『赤石』だった可能性は高いと思います」

「ここの『大神』って大国主のことだよね」

「播磨国風土記では、大神=大国主とみてよいと思います」

「丹生都比売が大国主の子だとすると、丹津日子もまた、大国主の一族とみて間違いないね」

「その可能性は高いと思います」

まるで、コナンとワトソンの会話のようになってきた。

「丹生都比売って、全国の丹生神社に祀られている始祖神だよね。それが、大国主の子だとは、気付かなかったなあ」

カントクの言う通りである。

「しかし、丹生都比売って、和歌山県の高野山に近いかつらぎ町天野村の丹生都比売神社に祀られ、全国88社の総本社とされているよね」

マルちゃんはここでも仕事をしたらしい。

「播磨国風土記逸文では、紀伊国の管川の藤代の峯に鎮め奉った、とされています。播磨の明石から紀伊国に新たな採掘地を求めて、主な一族が移った、ということではないでしょうか?」

「仕事のついでに丹生都比売神社に行ったことがあるけど、神社の由緒では、丹生都比売は天照大御神の妹の稚日女命(わかひるめのみこと)となっていたけどね」

「播磨国風土記では、火明命を大国主の子としていますが、古事記はニニギの兄、日本書紀はニニギの子としています。同じように、大国主命の子孫は、天皇家の一族に組み入れられたのだと思います」

ヒメの母上の丹津日子の質問から、思わぬ展開になってきた。

※文章や図、筆者撮影の写真の転載はご自由に(出典記載希望)。

※日向勤著『スサノオ・大国主の日国―霊の国の古代史』(梓書院)参照

※参考ブログ:邪馬台国探偵団(http://yamataikokutanteidan.seesaa.net/)

霊の国:スサノオ・大国主命の研究(http://blogs.yahoo.co.jp/hinafkinn/)

霊(ひ)の国の古事記論(http://hinakoku.blog100.fc2.com/)

帆人の古代史メモ(http://blog.livedoor.jp/hohito/)

内容にご興味を持っていただけましたら、下の「ブログ村」のアイコンをどれでもクリックして下さい。

写真は綾部山より見た家島群島

写真は綾部山より見た家島群島 写真はたつの市揖保町の播磨井の石碑(播磨国風土記:萩原里酒田で息長帯日売命が酒殿を造り、少足命を祭った)

写真はたつの市揖保町の播磨井の石碑(播磨国風土記:萩原里酒田で息長帯日売命が酒殿を造り、少足命を祭った) 写真はたつの市揖保町の萩原神社(祭神は息長帯日売命、天伊佐々命:少彦名命を祀っていない)

写真はたつの市揖保町の萩原神社(祭神は息長帯日売命、天伊佐々命:少彦名命を祀っていない) 写真は大神神社。毎年11月14日に「酒まつり(醸造安全祈願祭)」が開催され、「この御酒は わが御酒ならず 倭なす 大物主の醸みし御酒 いくひさ いくひさ」の歌にあわせて「うま酒みわの舞」を巫女が舞う

写真は大神神社。毎年11月14日に「酒まつり(醸造安全祈願祭)」が開催され、「この御酒は わが御酒ならず 倭なす 大物主の醸みし御酒 いくひさ いくひさ」の歌にあわせて「うま酒みわの舞」を巫女が舞う 写真は宍粟市一宮町の事代主命を祀る「式内社庭田神社由緒記」

写真は宍粟市一宮町の事代主命を祀る「式内社庭田神社由緒記」 写真はヤエガキ酒造の『八重垣』(同社ホームページより)

写真はヤエガキ酒造の『八重垣』(同社ホームページより) 写真は伊勢屋(姫路市龍野町)の銘菓「玉椿」(同社ホームページより)

写真は伊勢屋(姫路市龍野町)の銘菓「玉椿」(同社ホームページより) 大国主の妻・木花咲耶媛にちなんだ名前「雲箇(うるか)の里」を今に伝える閏賀橋:宍粟市一宮町、向こう正面に見える富士山型の神那霊山は宮山、その右手の杜は伊和神社

大国主の妻・木花咲耶媛にちなんだ名前「雲箇(うるか)の里」を今に伝える閏賀橋:宍粟市一宮町、向こう正面に見える富士山型の神那霊山は宮山、その右手の杜は伊和神社 姫路の白国神社

姫路の白国神社

可古の島の候補地・加古川河口の高砂神社

可古の島の候補地・加古川河口の高砂神社

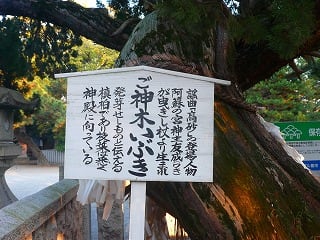

謡曲「高砂」の友成ゆかり(?)の神木

謡曲「高砂」の友成ゆかり(?)の神木