館岸山のハイキングコースの案内板。

今回、反時計回りで回ったワケですが、城址だけを目指すのであれば、逆回りの方が距離的には近そうです。

ただし、傾斜が半端なくきついので、お薦めできません。

また、道に迷うことが考えられますので、慣れている人と、一緒に行くことをお薦めします。

館岸山の頂上から、少し下ると・・・

土塁が見えてきます。

土塁が見えてきます。

土塁に作られた、きつい階段を昇ると・・・

土塁に作られた、きつい階段を昇ると・・・

こんな看板が道々に立っています。

こんな看板が道々に立っています。

「小山氏の乱」(1380~1397)の際の書状に、「朝日山御陣」とあるのが館岸城と推測されているので、「朝日城」と書かれているんでしょうね。

空堀。

空堀。

途中、城址開発の名残、

途中、城址開発の名残、

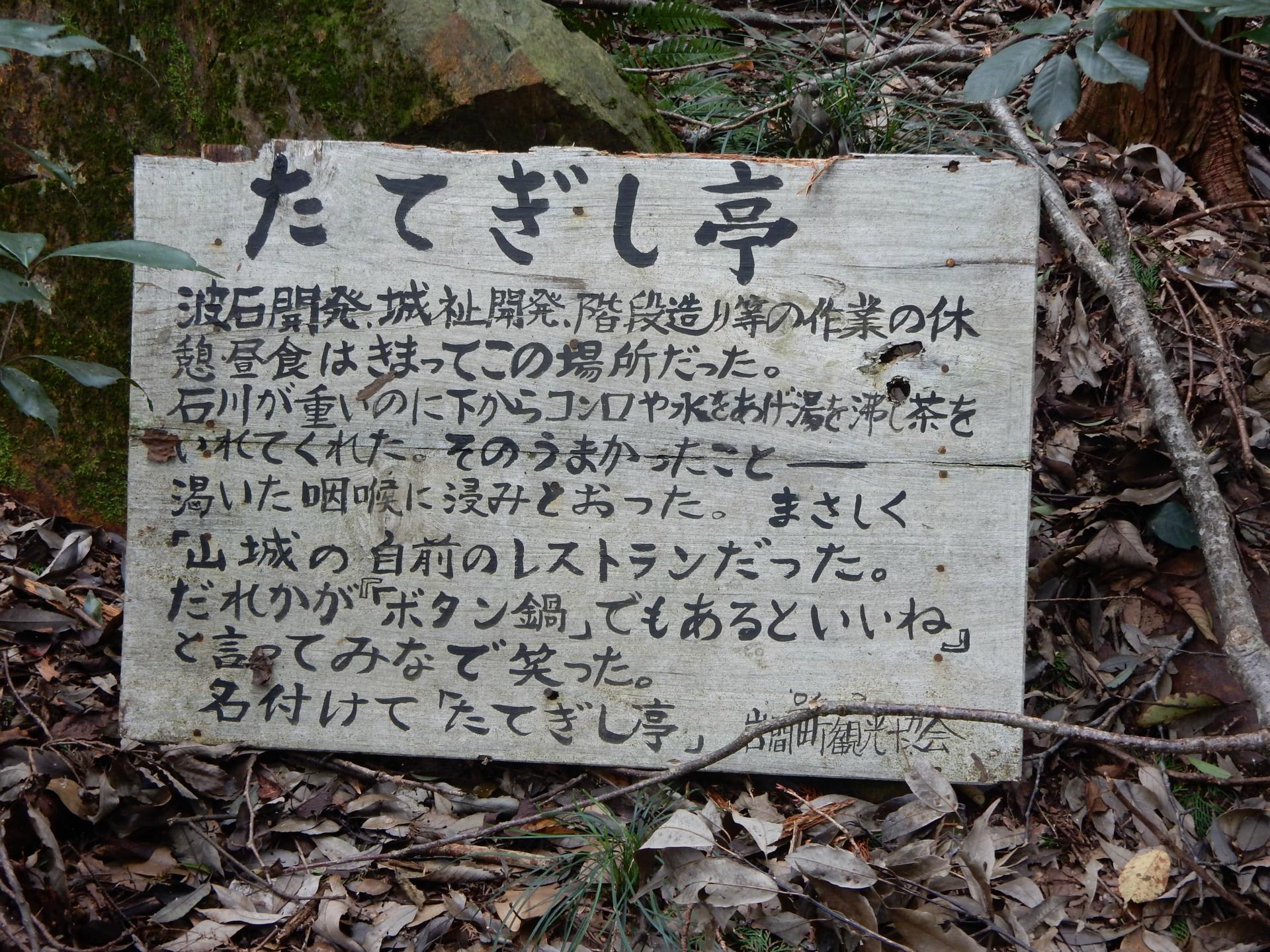

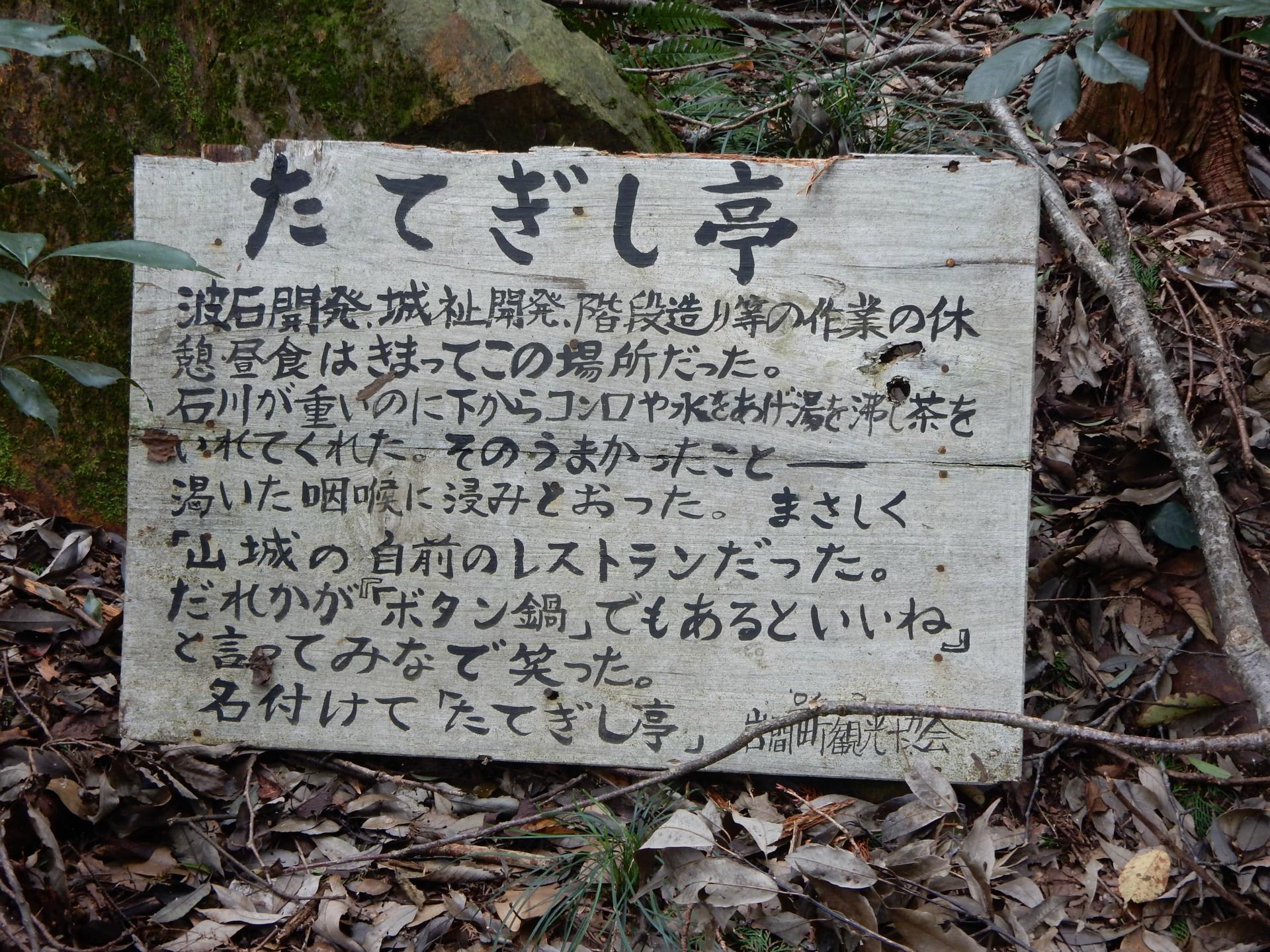

「たてぎし亭」を通り・・・

「たてぎし亭」を通り・・・

「堀障子」に至る。

「堀障子」に至る。

え?

「障子堀」じゃないの? って思ったんだけど。

後北条氏の城なんかに見られるものとは、ちょっと違うみたい。

「障子掘り」は、水堀の中に、障子の桟(さん)のような凹凸を設ける防御施設。

敵が堀を越えようとして、凹凸に足をとられている間に、弓矢などで攻撃する、というシロモノ。

で、これが館岸城の「堀障子」。

で、これが館岸城の「堀障子」。

写真では凹凸がわかりづらいので、ちょっとラクガキしてみました。

写真では凹凸がわかりづらいので、ちょっとラクガキしてみました。

「低」の文字が堀底。

向こうの堀底との間に、一段、高くなった仕切りが設けられています。

んで、ここに何か、落ちてるんですよ。

解説だった(笑)

解説だった(笑)

(全文)

堀(濠)障子

地面を掘って水を通したものを堀という。

しかし、館岸城の場合、空堀(濠)である。

土塁と土塁の間に堀(濠)を造り、空堀の底は通路としている。

土塁は敵の浸入を防ぐ防禦敷設としたものであるが、

堀(濠)障子とは、土塁下の堀を敵が浸入して来た時に、堀障子の土壁に兵士が隠れて、敵を迎え撃った。

(攻めてくる敵を待ち受けて攻撃した。)

障子は和風建築の屏障具(へいしょうぐ)の総称であるが、その防禦壁を障子にたとえ、堀障子と称した。

・・なるほど、ここに兵が身を伏せて、敵を攻撃するワケですか。

空堀ならではの使い方ですな。

土塁が続く。

土塁が続く。

そして・・・

そして・・・

ここが城址。

ここが城址。

と言っても、何か上屋があったワケではないらしい。

戦となれば、ここに兵を集めて戦った、というモノなのだとか。

すぐ近くにあった看板。

すぐ近くにあった看板。

しかし、実際にここで戦闘があったかどうかも、確たる証拠はなく、疑わしいようだ。

そして、少し下ったところに、こんな看板が。

そして、少し下ったところに、こんな看板が。

相変わらず、土塁が続いている。

相変わらず、土塁が続いている。

先ほどの城址を600mにわたって、取り巻いているんだとか。

土塁から、下を覗いてみる。

土塁から、下を覗いてみる。

うわお!

中々の高さですな。

さらに下って・・・

水場に至る。

水場に至る。

今年は台風の影響もあって、雨が多かったから、水量も多い。

この辺りは、沢などがなく、水の確保は切実だったようです。

城とは直接、関係ありませんが、西寺(にしでら)のあと。

城とは直接、関係ありませんが、西寺(にしでら)のあと。

城址よりは、ずっと麓に近い場所です。

今も周りに瓦が散乱しています。

今も周りに瓦が散乱しています。

後に持ち込まれたものも含むそうですが。

もう少し下の地点では、円面硯(えんめんけん)が出土し、市指定の文化財になっています。

さて、ざっと観てきました。

今回は、あくまでも自然観察がメインなので、城址関係は、ついでなので、あんまり詳しいレポートではありません。

他の方の記事を見ると、他にも遺構がありそうですが、自然の地形と見分けがつきません。

掲載した写真にも、誤りがあるかも知れません。

その際には、ご指摘下さい。

伝承によると、館岸城は・・・

「小山氏の乱」(1380~1397)の際、南朝に味方した小田藤綱は、難台山城に立て籠もった。

場所はこの辺↓

この際、上杉朝宗が率いる北朝側が築いたのが館岸城と言われる。

しかし、近年の専門家の調査によると、館岸城は一線防御・佐竹様式であることのことで、戦国末期の築城との見立てだ、とか。

少なくとも、戦国末期に手が加えられたことは間違いないようです。

地元の人々にとっては、ここは悲劇の場所であり、遠き南北朝の世に、思いを馳せる場所でもあります。

遺構があることで、その思いが、現実味をもって感じられたのではないでしょうか?

参考:笠間市HP

余湖くんのホームページ

春の夜の夢

今回、反時計回りで回ったワケですが、城址だけを目指すのであれば、逆回りの方が距離的には近そうです。

ただし、傾斜が半端なくきついので、お薦めできません。

また、道に迷うことが考えられますので、慣れている人と、一緒に行くことをお薦めします。

館岸山の頂上から、少し下ると・・・

土塁が見えてきます。

土塁が見えてきます。 土塁に作られた、きつい階段を昇ると・・・

土塁に作られた、きつい階段を昇ると・・・ こんな看板が道々に立っています。

こんな看板が道々に立っています。「小山氏の乱」(1380~1397)の際の書状に、「朝日山御陣」とあるのが館岸城と推測されているので、「朝日城」と書かれているんでしょうね。

空堀。

空堀。 途中、城址開発の名残、

途中、城址開発の名残、 「たてぎし亭」を通り・・・

「たてぎし亭」を通り・・・ 「堀障子」に至る。

「堀障子」に至る。え?

「障子堀」じゃないの? って思ったんだけど。

後北条氏の城なんかに見られるものとは、ちょっと違うみたい。

「障子掘り」は、水堀の中に、障子の桟(さん)のような凹凸を設ける防御施設。

敵が堀を越えようとして、凹凸に足をとられている間に、弓矢などで攻撃する、というシロモノ。

で、これが館岸城の「堀障子」。

で、これが館岸城の「堀障子」。 写真では凹凸がわかりづらいので、ちょっとラクガキしてみました。

写真では凹凸がわかりづらいので、ちょっとラクガキしてみました。「低」の文字が堀底。

向こうの堀底との間に、一段、高くなった仕切りが設けられています。

んで、ここに何か、落ちてるんですよ。

解説だった(笑)

解説だった(笑)(全文)

堀(濠)障子

地面を掘って水を通したものを堀という。

しかし、館岸城の場合、空堀(濠)である。

土塁と土塁の間に堀(濠)を造り、空堀の底は通路としている。

土塁は敵の浸入を防ぐ防禦敷設としたものであるが、

堀(濠)障子とは、土塁下の堀を敵が浸入して来た時に、堀障子の土壁に兵士が隠れて、敵を迎え撃った。

(攻めてくる敵を待ち受けて攻撃した。)

障子は和風建築の屏障具(へいしょうぐ)の総称であるが、その防禦壁を障子にたとえ、堀障子と称した。

・・なるほど、ここに兵が身を伏せて、敵を攻撃するワケですか。

空堀ならではの使い方ですな。

土塁が続く。

土塁が続く。 そして・・・

そして・・・ ここが城址。

ここが城址。と言っても、何か上屋があったワケではないらしい。

戦となれば、ここに兵を集めて戦った、というモノなのだとか。

すぐ近くにあった看板。

すぐ近くにあった看板。しかし、実際にここで戦闘があったかどうかも、確たる証拠はなく、疑わしいようだ。

そして、少し下ったところに、こんな看板が。

そして、少し下ったところに、こんな看板が。 相変わらず、土塁が続いている。

相変わらず、土塁が続いている。先ほどの城址を600mにわたって、取り巻いているんだとか。

土塁から、下を覗いてみる。

土塁から、下を覗いてみる。うわお!

中々の高さですな。

さらに下って・・・

水場に至る。

水場に至る。今年は台風の影響もあって、雨が多かったから、水量も多い。

この辺りは、沢などがなく、水の確保は切実だったようです。

城とは直接、関係ありませんが、西寺(にしでら)のあと。

城とは直接、関係ありませんが、西寺(にしでら)のあと。城址よりは、ずっと麓に近い場所です。

今も周りに瓦が散乱しています。

今も周りに瓦が散乱しています。後に持ち込まれたものも含むそうですが。

もう少し下の地点では、円面硯(えんめんけん)が出土し、市指定の文化財になっています。

さて、ざっと観てきました。

今回は、あくまでも自然観察がメインなので、城址関係は、ついでなので、あんまり詳しいレポートではありません。

他の方の記事を見ると、他にも遺構がありそうですが、自然の地形と見分けがつきません。

掲載した写真にも、誤りがあるかも知れません。

その際には、ご指摘下さい。

伝承によると、館岸城は・・・

「小山氏の乱」(1380~1397)の際、南朝に味方した小田藤綱は、難台山城に立て籠もった。

場所はこの辺↓

この際、上杉朝宗が率いる北朝側が築いたのが館岸城と言われる。

しかし、近年の専門家の調査によると、館岸城は一線防御・佐竹様式であることのことで、戦国末期の築城との見立てだ、とか。

少なくとも、戦国末期に手が加えられたことは間違いないようです。

地元の人々にとっては、ここは悲劇の場所であり、遠き南北朝の世に、思いを馳せる場所でもあります。

遺構があることで、その思いが、現実味をもって感じられたのではないでしょうか?

参考:笠間市HP

余湖くんのホームページ

春の夜の夢

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます