ブッダの教えと大乗仏教との関係を考え続けている。と言っても大上段に振りかぶって毎日考えるわけではなく、ごくたまにだが思い出したときに程度です。

ことの発端はバリでのスペイン人とのプール談義です。スペイン人リカルドは「仏教は人生は苦だと説く」と述べた。それに対して強烈な違和感を抱いたわたしは祖国愛に燃えて反論をした。

帰国後に折に触れて調べてみるとスペイン人リカルドの「仏教は人生は苦だと説く」が欧米での一般的な受け取り方だと理解できた。以来、大乗仏教の正統性について直接的で明快な理解を深めてみたいと思った。(専門家ではないので自分なりに納得ができればよい。)

現時点までのわたしなりの整理は下記のとおりです。学術文献ではなく、わたしの理解のメモなので厳密な考証はしておりません。

1 ブッダの教えは四苦八苦からの脱出を目指す。苦を離れるために無明からの脱却を目指す。

2 無明は生存本能の奥にあるものだが一応生きる本能そのものと理解している。

3 無明を去ると解脱する、つまり因果と縁によるサイクル、悪道に輪廻することはない。つまり四苦八苦しかないこの世界に帰ってくることはない。

4 因果と縁をダルマがつかさどる。ダルマをつかさどる神、一神教の神は見えてこない。ただダルマがある。

5 ダルマは単なる機械的システムではない。個々人の行為つまり業がダルマに反映し転生後に影響する。

6 死後の世界は考えなくてもよい。つまり無記。

ここまでがブッダの教えだと理解している。後の展開は弟子たちが自ら考えろと放り出したように見える。

しかしこれでは取りようによってはいかにも厭世的で無常観が漂い、当時のインドの商人などや、国の隆盛やビジネスの成功などを願う王たちはどう受け止めたか。

欲望を絶ち、現世の繁栄を願わない、カーストの差別を認めないのでは国としても立ちいかない。ひいては人類の繁栄もおぼつかない。

カーストの差別を認めるバラモンを中心に、ヒンドゥ勢力は反論を巻き起こした。

勃興する商人たちは仏教では活気がでないのでインド国内で人気が落ちる。カーストを認めるヒンドゥ教になびき、どんどんヒンドゥ教が優勢になる。

仏教はインドで盛り返すことなくヒンドゥ教国家となってしまった。大乗は北伝し中国、日本で受け入れられ、その後は日本で隆盛した。現在は隆盛とまではいかない、命脈を保っているというべきか。人によっては葬式仏教になり下がったと言う。

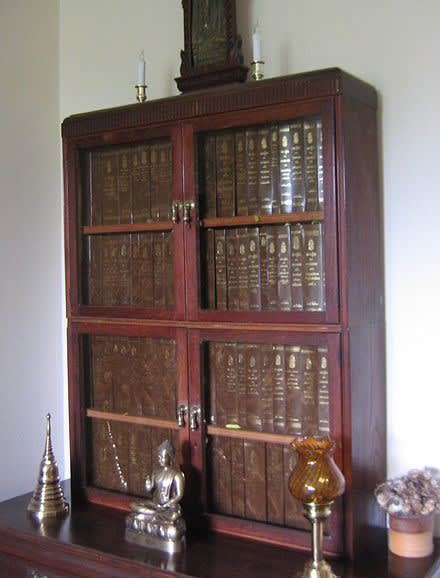

原始仏教は南伝しベトナムやタイ等で生活に密着して息づいている。わたしが旅したタイやベトナムの人々のなんと信仰心の暑いことに驚いたものだ。

もし現世の欲望を絶ち、ひたすら涅槃を願うことがブッダの本意であれば、そのことが国を興隆させず、むしろ衰亡させる。そのことを理解するのにそれほど想像力はいらない。

涅槃には長くおれない。空の思想史はこのあたりの理解を深めてくれた。

ブッダ滅後の当時の指導的弟子達はこの一大課題をどう克服しようとしたのだろう。わたしは長い間ずっと気にかかっていた。

「カラマゾフの兄弟」の大審問官のくだりにはその解答らしきものが潜んでいるように思える。人の世に神仏の真理を定着させるには偉大な解釈者が必要だという事実が。

ブッダ滅後の当時の指導的弟子達はこの一大課題に対して、在家と出家を分け、出家はひたすら涅槃への修行を行う。在家は出家を敬い、保護することで出家と同等に涅槃に至るという道筋で解を示したのではないか。

ブッダがスジャータの施しを受けて悟ったという伝聞から、世話をするものと悟るものという分化が自然に起きたことだろう。ごく自然な流れだ。

出家の世話をする人々は仕事に忙しく、瞑想したり(縁覚あるいは独覚)、思考したり法話を聞いたりする(声聞)ことはできない。現代のビジネスマンをみればそれはすぐに理解できる。

商いに忙しい人は出家に施しを与えることで国の興隆と涅槃による救済のバランスがとれる。分業により国の衰退を防ぎ、涅槃を願うことができると考えたのではないか。

しかしインドはもともとバラモンとヒンドゥのカースト的土壌であり、この分業ではカースト的土壌に抗しえなかった。

米国で奴隷制がつい最近まで続いていたことはいかにカースト的土壌が経済力と結びつき、強固であったかを示している。

ヒンドゥやカースト的土壌のなかったタイやベトナム、更には日本に定着した。大乗が日本に定着したのは伝来のルート上の偶然だろうと思う。

インドでは仏教が衰退した末期とはいえ、大乗仏教が生まれた。種が滅びゆく前に奇跡のように子孫を残すように。在家集団からそれまでの二乗作仏に異論が出てくることはなりゆきだろう。「声聞、縁覚のみが仏になれるという教えはどうもおかしい。」という不満だ。

これは現代でも創価学会と日蓮正宗の反目と離反をみればいわば歴史は繰り返す普遍的な流れだ。在家集団創価学会は出家集団日蓮正宗を上位にいただくことに違和感をもったのだ。

ブッダはもとより二乗作仏等の差別や涅槃へのカーストを説かなかったのではないか。ブッダ出家の動機の一つがバラモンのカーストを認めないということだったのだから。

在家集団の声に賛同する出家集団も生まれ、そのなかから涅槃へのカーストを説かないという原点回帰が生まれ、そこから大乗仏教の天才達は法華経などを編み出した。ブッダ滅後500年ほどたったころのブッダへの原点回帰だと納得している。

出家集団は菩薩に最上価値を見い出していた。菩薩は出家集団の上りつまり涅槃寸前の修行者だとされていたが、このカースト的考えにも解釈の変更を迫った。

在家集団は出家集団のように山野で静かに修行することもできず、ビジネスの世界で泥まみれで奮闘しているが、実は一旦涅槃に至ったものが娑婆世界に戻って救済にきているのだとの極めてドラスティックなパラダイムシフトを迫ったのではないか。

在家集団は「我々は過去生において二乗の修行を既に終えたものであり、菩薩として泥まみれで働いている」との声を上げ、出家集団のうちの無名の賛同者が大乗経典を編み出した。

ブッダがバラモンのカーストを嫌い、仏教を立ち上げたことからは実に自然な成り行きに思える。

解脱後のこの世に無縁の存在となった仏よりも一旦すごろくの上りになりながらも苦にひたる人を救済に戻ってくる菩薩に、汚辱にまみれながらも商いに精をだす自らを重ねる。これこそカーストを嫌ったブッダの説いたことだと確信したに違いない。

法華経に長者窮子の喩など在家信者を主人公にして現実的な救済力を持つものを菩薩の譬喩としている。出家集団よりも、民に飛び込んで救済に当たるものが実は菩薩であり、二乗集団よりも優れているとの一大宣言と読める。

三車火宅(譬喩品)

長者の邸宅が火事になった。子供たちは火事に気づかず外に出ようとしない。長者は子供たちが欲しがっていたものが門の外にあるといって子供たちを出した。

長者は仏で子供たちは三界にいる一切の衆生を方便で救う。商いのうまいビジネスマン(長者)は山野にこもる修行ではなく人の世で金で人を潤し、救済する。商い人こそが真の救済者で、修行はしなくても菩薩の自覚を持つのだとの喩に読める。

長者窮子(信解品)

ある長者の子供が幼い時に家出した。彼は他国を流浪して父の邸宅とは知らず門前にたどりついた。長者は掃除夫として雇い、窮子と共に汗を流した。

子供が幼い時に家出したとは出家したとも。結局長者(在家者)が窮子(出家者)までも救済する。在家者即菩薩であるとも。

三草二木(薬草喩品)

仏は二乗にこだわらず大慈悲をもって教えを衆生に与え、利益で潤した。それまでの仏教にも浸透していた修行者差別のカーストの破棄と原点回帰を改めて宣言したとも読める。

化城宝処(化城喩品)

宝に向かって遥かな旅をする多くの人々が疲れて止まった。方便力をもって幻の城を現させ人々を休息させて疲れを癒した。これは仮の城であるとして再び宝に向かわせた。

人々を休息させて疲れを癒せるのは財力の豊富な在家集団であるとも読める。在家集団は疲れて止まった出家集団を励ます菩薩であるとも読める。

衣裏繋珠(五百弟子受記品)

男が親友の家で眠ってしまった。金持ちの親友は彼の衣服の裏に宝を縫い込んで出かけた。男はそれとは知らずに貧乏な生活に戻り他国を流浪した。再び親友と出会い親友から宝珠のことを聞かさた男は宝を得ることができた。親友は在家の実は菩薩で、貧乏な男は出家と読める。

髻中明珠(安楽行品)

王は兵士に対してその手柄に従って城や衣服、財宝などを与えていた。しかし髻の中にある宝だけは容易に人に授与しなかった。

王とは在家の王であり実は菩薩、兵士たちは出家僧、髻中の宝とは大乗と読める。

良医病子(如来寿量品)

良医に百人余りの子供がいた。良医の留守中に子供たちが毒薬を飲み、良医は薬を与えた。半数の子供たちは薬を素直に飲んで回復した。残りの子供たちは毒だと思い飲もうとしなかった。

良医は父親が出先で死んだと告げさせ、飲もうとしなかった子は悲しんで父の良薬を飲んで病が癒えた。良医は在家でありながら菩薩であることを方便で表している。