このブログで何度も説明している中国印材三宝が「田黄石・鶏血石・芙蓉石」であります。しかし、石の奥が深いところはこれに「とどまらない銘石が数多く存在するのです。概ね①採取量が少なく希少性がある ②透明度・純度が高い ③見た目が美しいといったところであります。その最たるものが「水晶凍」と呼ばれる「凍石」の一種です。

そこで本日はその水晶凍などのお話をいたしたい、と思って「値打ちもの」を集めた収納場所から撮影のためにそれをピックアップしようとしたら、これが大変でした。もともと整理が大の苦手に加えて、大半が印箱に収まっています。数百ある印箱を開けてみないとなかなか見つからないのであります。加えて「整理あるある」で、こんなのがあったのか?とか、おやこいつはすごい石だとかチェックを始め、どうせなら仕分けをするか、などど考え始まると作業が捗りません。

凍石は、透明度で言えば、半透明・亜透明あたりまでで、一部だけとか微透明は除きます。出来るだけ透明度が高く、雑味や夾雑物・模様なども無いものが喜ばれます。具体的には天藍凍・桃花凍・牛角凍・高山凍・魚脳凍・緑凍石など多種ですが、その中に「環凍」と言われる白い丸い(輪)模様が入っているのは特別珍しく、神秘的で美しいので非常に高値になります。

そしてほとんど幻の銘石と言われ見たことも無いと言われるのが「燈光凍」という紅黄色に透ける石であります。死ぬまでに一度は拝みたいものだと思いますね。

そしてその凍石の代表格が「水晶凍」であります。

小林徳太郎先生の「石印材」にはいくつかの水晶凍を紹介しています。

これは第一義では、前にこのブログで説明した「坑頭洞」とそこに近接する「水晶洞」という水坑で採取される透明度の極めて高い凍石です。色は乳白色に近い半透明から黄色味を帯びた「黄水晶」まであるようです。さてそこでワタシのコレクション、どれが「水晶凍」に合致するのか?、また、最近印材を20個ほどまとめて落札した(12千円)中にあった、黄色い透明度の高い石が水晶凍か?であります。

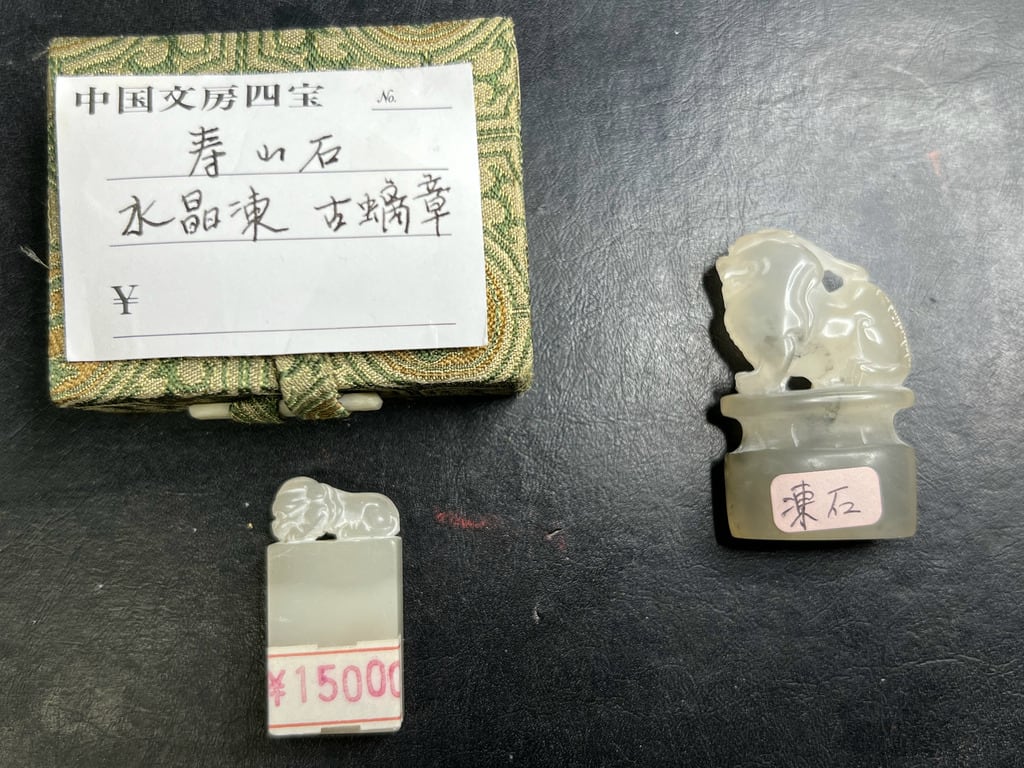

引っ搔き回して出てきたそれらしい「凍石」がこれであります。(※幾つかの石には価格ラベルが貼られておりますが、ヤフオク落札時に付いていたもので、信憑性は分かりませんがあくまで参考であります)

左は乳白色系の水晶凍ではないか、と考えています。紐が丁寧な手彫りなのでんかなかのお品ではないかと。右は凍石であること以外の情報が無いので確証はありません。

こちらは「水晶凍」ではなく、「桃花凍」で良かろうと思います。ほんのりピンクがかった亜透明の石はさほど高いものでは無くても、彫りやすそうで見た目も爽やかです。

こちらの左の石には「魚脳凍・七星獺(カワウソ)章」と書かれたカードが付いていました。右の石は「茘枝 (ライチ)凍」との説明で出品されていたものです。まぁどちらも信じるしかないのですね。

この辺になるともうわかりません。左は寿山石ではなくてパリン石あたりかもしれません。中央のはなんとなく水晶凍ぽいかな、右の石は全体の紐を見ると安物の石では無かろう、といった感じです。

それで、落札した時に「水晶凍」と表示されていたのが左の石で、半透明の乳白色、これはある程度信頼してよかろうと思います。これが白っぽい水晶凍なのだと。右のはまごうことなき凍石であります。透明度がひときわ高くて人工物かと思えるほどです。

さてもう一つの疑問が冒頭に書いた「印材まとめて」の二つの石です。

入手時はこんな状態でした。下段の左二つです。

これを濡らしたサンドペーパーを三段階で研磨し、最後に専用塗油を塗布し磨いたものがこれであります。

さて、これは「凍石」であることには疑いの余地はありません。黄土色で半透明、環凍とは言えないまでも白い紋様が流れています。

状態が悪く、中にはいくつかの条紋もあって完全な一級品の黄水晶とは言えませんが、水晶凍が原石とみて良いのではないか、と思いますね。もしそうならこの二つ、磨きをもっと美しくし、手指で何度も艶が出るようにしたら、一個数万円の値段がつくに違いないのです。

これは非常に丁寧に作られた「印材の紐(馬)」の形まで想定して作られた専用の箱であります。ビロードが内側に貼られていて馬の向きまで計算して作られています。4,50年ほど前の商品ではないかと思いますね。

これは非常に丁寧に作られた「印材の紐(馬)」の形まで想定して作られた専用の箱であります。ビロードが内側に貼られていて馬の向きまで計算して作られています。4,50年ほど前の商品ではないかと思いますね。