百寺巡礼 第50番 善光寺

濁る川に生きる覚悟をする寺

信州には、年1回ていどは泊まりにきている。今回は長野と小布施をたずねる旅で善光寺に参拝することとした。

信州善光寺は、特定の宗派に属さない無宗派の寺である。すべての人々を受け入れる寺として、全国に知られている。一光三尊阿弥陀如来(善光寺如来)をご本尊とし、創建以来1400年の長きにわたり、阿弥陀如来様の血縁の場として、また民衆の心のよりどころとして深く信仰を得ている。

「善光寺縁起」によれば、ご本尊の一光三尊阿弥陀如来は、インドから朝鮮半島百済国と渡り、欽明天皇13年(552)の仏教伝来のおりに百済から日本に伝えられた日本最古の仏像と言われている。この仏像は、仏教という宗教を受け入れるか否かを巡る崇仏・廃仏の論争中に廃仏派の物部氏によって難波の堀江に捨てられた。その後、信濃国国司の従者として都に上がった本田善光が信濃に持ち帰った。はじめは今の長野県飯田市で祀られ、のちに皇極天皇元年(642)に現在の地に遷座された。皇極天皇3年(644)には勅願によって伽藍が造営され、本田善光の名をとって「善光寺」とした。

参拝日 平成28年(2016)6月26日 金曜日 天候晴れ

お寺の概要

所 在 長野県長野市元善町491

山 号 定額山

寺 名 善光寺

宗 派 無宗派

寺 格 本山

別 称 信州善光寺 信濃善光寺さん

本 尊 一光三尊阿弥陀如来(絶対秘仏)

創建年 皇極天皇3年(644) 開 基 皇極天皇

文化財 本堂【国宝】 三門 銅造阿弥陀如来及び両脇侍立像ほか【国指定重要文化財】

境内案内図

仁王門 宝暦2年(1752)に建立された。善光寺地震などで二度焼失。大正7年(1918)に山形村の永田兵太郎翁の寄進によって再建された。高さ14m、間口13m、奥行き7mの総欅造り。

善光寺の山号である「定額山」の扁額。

仁王像は、ほかの寺と異なり右に吽形(6.17m)左に阿形(5.95m)が安置されている

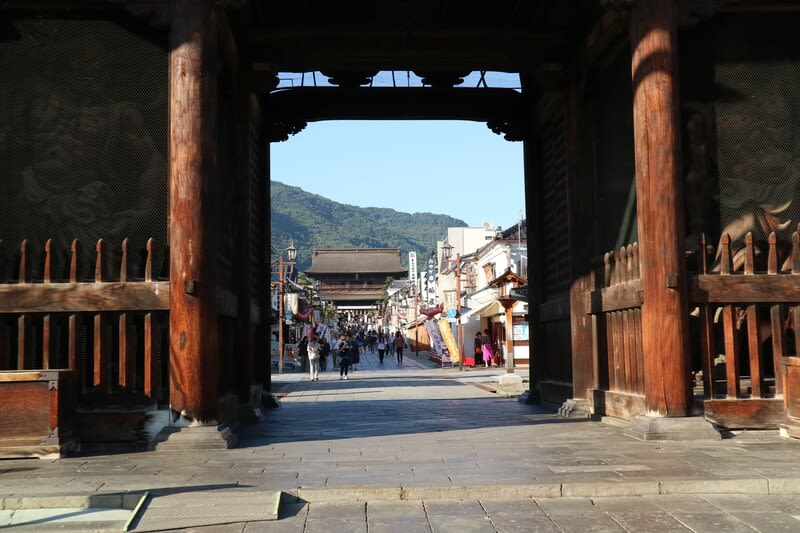

仁王門を潜り参道

参道に並ぶ店

参道にはおみやげ屋、煎餅屋、野沢菜の漬物屋、蕎麦屋などが並ぶ

山門 【国指定重要文化財】 参道を抜けて山門の前に出る。寛延3年(1750)に建立された。様式は五間三戸二階二重門。屋根は入母屋造の栩葺き。平成5年(2002)から5年かけて大修理を行った。

扁額「善光寺」 輪王寺宮筆で鳩文字といわれており、三文字の中に5羽の鳩が隠されている・・・と言われる。

本殿側から見る

山門の内部

山門から仁王門方向および長野市街を見る

本堂【国宝】 創建以来何度も火災に遭った。現在の建物は宝永4年(1707)に再建された。江戸中期の仏教建築の代表と言える。高さ29m、間口24m、奥行54m 東日本における木造の国宝としては最大級。

その前に本堂の前にある大香炉 戦時中に金属供出を強いられて姿を消したが、昭和31年(1956)に富山県高岡で造られ奉納された。

本堂の屋根 正面が妻になる寺院建築は珍しい。 下層の屋根は唐破風仕様。

下層屋根の架構をみる。

本殿の入り口前の香炉

本殿から境内、山門方向を見渡す。

向拝を横から見る

本堂正面から入り外陣

外陣から内陣を見る

外陣に入ってすぐに「撫で仏」といわれる「びんずる尊者」(賽頭蘆)の像がある。お釈迦様の弟子16羅漢の1人で、神通力が大変強く、お釈迦様から人々を救うように言われたという。病人が、自身の患部とこの像の同じところを撫でると、病気が治るという信仰である。

内陣を見る。150畳の広さの空間は、参拝者がお参りをする間。その奥に内々陣。

内陣と内々陣との隔たりの欄間には、來迎二十五菩薩像と百観音像が燦然と輝いている。来迎とは、極楽浄土からこの世へ阿弥陀如来と諸菩薩たちが往生人をお迎えする光景を表している。

本堂の東側

回廊から境内を見る

鐘楼【登録有形文化財】 嘉永6年(1853)に再建された。南無阿弥陀仏の6文字にちなみ六本の柱で支える。

梵鐘は、鐘楼より古く寛永9年(1632)に高橋白蓮によって発願鋳造。のち火災に逢い、寛文7年(1667)に再造立された名鐘。いまでも10時と16時に時を知らせる音を響かせる。長野オリンピックでは開会を告げた鐘でも有名。

ぬれ仏(延命地蔵) 享保7年(1722)に造立。江戸の大火を出したと言われる八百屋お七の霊を慰めたものと伝えられ「八百屋お七のぬれ仏」とも呼ばれ、火伏の意味合いから「ぬれ仏」と言われる。

六地蔵 地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・仁の六つの世界で我々衆生を救ってくれる菩薩。

経蔵【国指定重要文化財】 宝暦9年(1759)に建立。五間四方形の堂。

善光寺は無宗派である。それで天台宗と浄土宗の住職が夫々の住職が二人体制で住職を担い、すべての行事をそれぞれ一回ずつ、都合二回行うことになっている。仁王門の脇にあるのが浄土宗の本坊「大本願」。山門の脇にある本坊が「大勧進」が天台宗。

浄土宗の本坊門 唐門で『大本願』の扁額 この一画は浄土宗の本坊で、社務所をはじめ、宝物館、本誓殿、位牌堂、光明閣、奥書院、表書院、明照殿、寿光殿、文殊堂などがあり、上人の称号を持つ女性が住職を務める。

本坊から見た善光寺山門。

善光寺全景(善光寺HPより)

牛にひかれて善光寺まいり

ー百寺巡礼からー

「牛にひかれて善光寺まいり」とはよくいったもので、何かのきっかけで友だちから誘われたり、あるいは仕事のついでにちょっと立ち寄ったりで「ああ・・来てよかった」と思えればそれでよい。細部にいろいろ違いがあるようだが、要は仏縁を得た老女の話だ。昔、信濃のある国にいた不信人な老女が軒先で布を晒していると、大きな牛が表れて、その布を角に引っ掛けて駆けだした。老女は慌てて牛を追いかける。牛は善光寺の本堂まで来ると消えていなくなった。実はこの牛は、観音の化身だったのだ。それ以来、老女は善光寺を信仰するようになり、極楽往生した。こういうあらましである。つまり物見遊山なんてと、非難する必要は無いのだ。理由は何であっても寺に引き寄せられ、寺に行けば必ずなにか得るものがある。それでいいと思う。

案内図

(旅をおもしろくする観光マップ/今八から)

御朱印

参考文献 善光寺HP 百寺巡礼 第5巻 関東・信州(講談社文庫)

4 善光寺 終了

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます