通勤電車で本を読んでいると、後ろから「また読んでる」と夫が言う。

そうだ、また読んでいた、リルケの『神さまの話』。

大学生の頃、好きだった。

「どういう詩人が好きなのよ?」

と最近、友人に聞かれ

「昔はリルケとか、好きだったけど……」

と答えると、

「リルケに夢中になるのは中学生です」

と言われてしまった。そうなの?

大学生の頃、『マルテの手記』と『神さまの話』をよく読んだ。確かに。嫌な言い方だけど今風に言えば、「中二病的に」不安の穴に落ちている人間には、その文章はビロードの襞を指で撫でているような感触だった。

いまは昔ほど読めない。特に『マルテの手記』は。いまでも読めば、とてもいい。でもわたしも少し急ぐようになってしまって、ひとつひとつの感触をじっくり味わえなくなった。同じところに揺蕩っていることができなくなった。不安の穴は未熟さゆえだから、出なければいけないと思っていたせいもあるかもしれない。そこから見えた景色を軽蔑したのかもしれない。

それでもときどき手に取る。リルケの文章は優しい感じがするから好き。特に『神さまの話』は、話の中に話があるのだけれど、その枠の部分がまたとても優しい語り口で、翻訳もいいのかもしれない。ぬくぬくする。くすっと笑えるところもとてもいい。

リルケの文章を好んだのには「私は特別に特別な何かを感じているんだ」と思いたい気持ちが、強くあったかもしれない。特に学生時代には。不安のために自分の中に閉じこもる、現実から少し離れている、ことで、見えた景色、美しさ、もたくさんあったと、思うのだけれど。

いまその心地を思い出していた。忘れかけていた感覚を。その景色を。なつかしくも、はかない場所だったと思う。失ってはいけないと、当時少しは抵抗した。でも無力だった。その頃の自分には、いま以上に傲慢さがあったかもしれないけれど、いまの自分にはない美しさ、ちがうかな、なんだろう、透明感かな、あったような気がする。いやいや、世界が透明だったのかな。それとも思い出すという距離がきれいな硝子を嵌めるのだろうか。

その頃は、それが私のアイデンティティで、だから一生懸命に感じて。いまよりずっとリルケの文章に入り込んでいたと思う。

最近、詩を書いてみたりしていて、すると、いつのまにか言葉としての「手」に、特別な存在感を感じていることに気が付く。それは多くは『神さまの話』の影響だと思う。「棺桶の中の眉毛は太かった」という変な名前の詩を書いたけれど、ふいに思い浮かんだ言葉の連なりでお気に入りの箇所、そこは『神さまの話』のこの一節を読んだイメージがずっと心に残っていたからだ、と書きながらすぐに気が付いた。

「棺桶の中の眉毛は太かった」

の中のこの箇所。

ー

血のつながりという神話はないし

つなげる手があるかもわからないまま

闇雲に言葉を投げつけ合った

花咲くことは稀で

ー

そして、影響を受けたのはここ、

『神さまの話』「見知らぬひと」より。

ー 早くも、聖パウロが、現われて、神さまのお身体から、右手を切り落としました。すると、主天使のひとりが、それをば受けとめて、ゆるやかな衣のしたに入れ、運んでゆきました。一方、神さまのほうは、血潮が星々のうえにほとばしりながれ、そこから、悲しい滴(しずく)となって、大地のうえに落ちてはならぬと、左手で、しかと傷口をふさいでいられました。ー

こうしてあらためて読むと、自分の中のイメージを作ったのはこの箇所ばかりではないのだと気が付いた。この「見知らぬひと」の神さまの話は、その前の「神さまのお手についての物語」とつながっていて、それを読み、このくだりにきて、さらにその先も読んだ上での星々のきらめきなのだった。

何かを行うには人生は短い。決断力の乏しい、まわり道ばかりする、ぼんやりしがちな人間には特に短い。神さまとへその緒がつながっているとしたら、私のはここかな、と思うところ。文章を読んだり、景色を見たりしたときに感じるある部分。それをどうやって大切にしたらよいのかわからないまま歳を重ねてしまった。

遠く及ばないけれど、詩を書いてみたりするのも、そのためなのだ、と思い出す。

リルケ『神さまの話』

新潮文庫 谷 友幸訳

素敵なカバー 司 修

ところで、最近ちょっとした旅行に出かけた。旅行中に読む本を探そうと本棚を眺めていて、『神さまの話』の背表紙を見つけて驚愕した!恐怖すら感じた。なぜなら、いま『神さまの話』は、水色に黄色い小花を散らした柄のブックカバーをかけ、通勤用のバッグに入っているはずだったからだ。慌ててバッグのところに行き、本を出し、カバーを外した、まったく同じ本が出てきた。大事に思う気持ちが、知らぬ間に念を送って増殖をさせたのだろうか!

微妙に色が違う

でもよーく考えてみると、遠い霧の向こうに、「同じ本がある!」と同じように驚いた記憶がある。そしてそのもっともっと先の霞の向こうに古本屋さんで『神さまの話』を見つけ、文庫版は小さいから肌身離さず持ち歩ける感覚が良いのに、確かもう絶版になっている、にも関わらず再び出会えたことがうれしくて、すでに一冊持っているけれど買っておこう、と思ったその古本屋さんの映像が見えてきた。

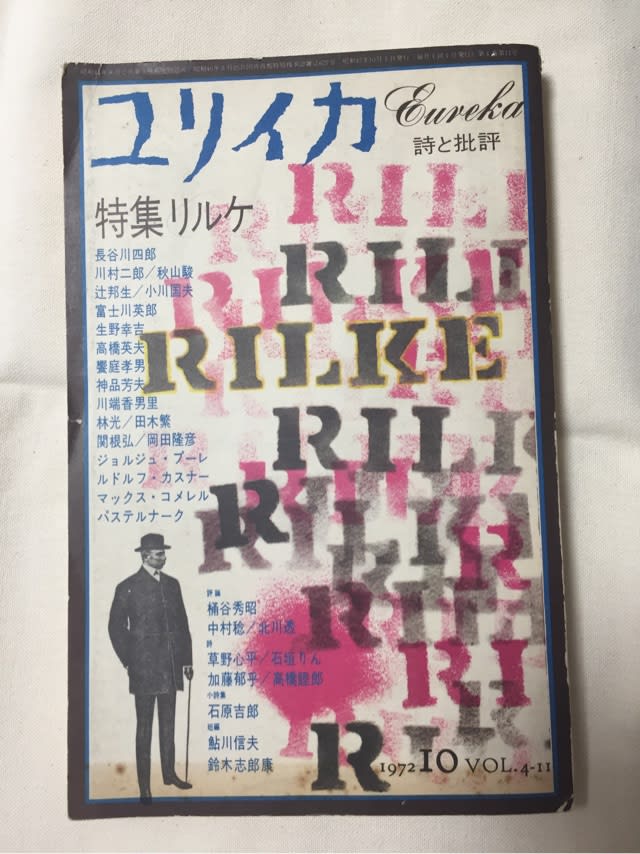

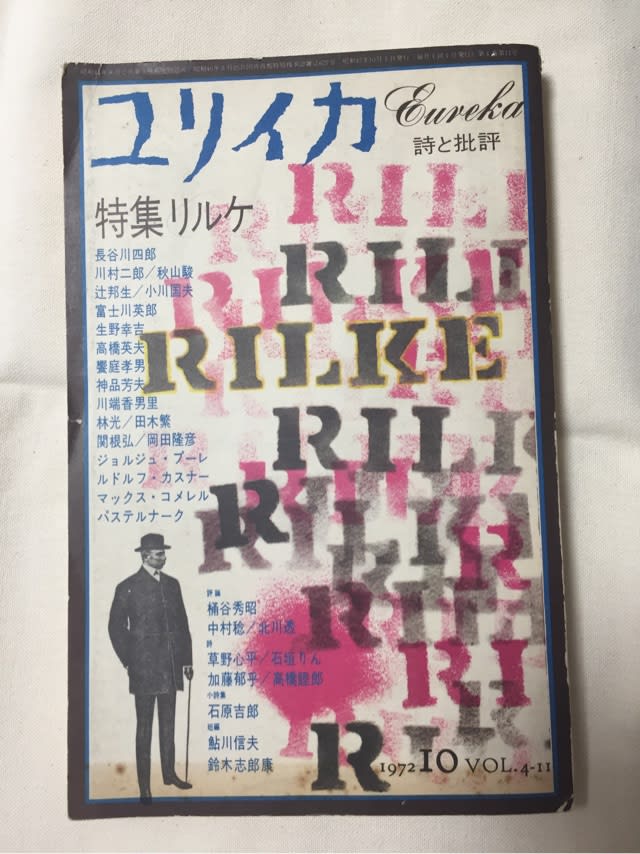

こちらも古本屋さんで

1972年! 私の生まれる前だ!

この本は手ざわりが気持ちいい。うっとり。

紙の黄ばみもサイコー。

そうだ、また読んでいた、リルケの『神さまの話』。

大学生の頃、好きだった。

「どういう詩人が好きなのよ?」

と最近、友人に聞かれ

「昔はリルケとか、好きだったけど……」

と答えると、

「リルケに夢中になるのは中学生です」

と言われてしまった。そうなの?

大学生の頃、『マルテの手記』と『神さまの話』をよく読んだ。確かに。嫌な言い方だけど今風に言えば、「中二病的に」不安の穴に落ちている人間には、その文章はビロードの襞を指で撫でているような感触だった。

いまは昔ほど読めない。特に『マルテの手記』は。いまでも読めば、とてもいい。でもわたしも少し急ぐようになってしまって、ひとつひとつの感触をじっくり味わえなくなった。同じところに揺蕩っていることができなくなった。不安の穴は未熟さゆえだから、出なければいけないと思っていたせいもあるかもしれない。そこから見えた景色を軽蔑したのかもしれない。

それでもときどき手に取る。リルケの文章は優しい感じがするから好き。特に『神さまの話』は、話の中に話があるのだけれど、その枠の部分がまたとても優しい語り口で、翻訳もいいのかもしれない。ぬくぬくする。くすっと笑えるところもとてもいい。

リルケの文章を好んだのには「私は特別に特別な何かを感じているんだ」と思いたい気持ちが、強くあったかもしれない。特に学生時代には。不安のために自分の中に閉じこもる、現実から少し離れている、ことで、見えた景色、美しさ、もたくさんあったと、思うのだけれど。

いまその心地を思い出していた。忘れかけていた感覚を。その景色を。なつかしくも、はかない場所だったと思う。失ってはいけないと、当時少しは抵抗した。でも無力だった。その頃の自分には、いま以上に傲慢さがあったかもしれないけれど、いまの自分にはない美しさ、ちがうかな、なんだろう、透明感かな、あったような気がする。いやいや、世界が透明だったのかな。それとも思い出すという距離がきれいな硝子を嵌めるのだろうか。

その頃は、それが私のアイデンティティで、だから一生懸命に感じて。いまよりずっとリルケの文章に入り込んでいたと思う。

最近、詩を書いてみたりしていて、すると、いつのまにか言葉としての「手」に、特別な存在感を感じていることに気が付く。それは多くは『神さまの話』の影響だと思う。「棺桶の中の眉毛は太かった」という変な名前の詩を書いたけれど、ふいに思い浮かんだ言葉の連なりでお気に入りの箇所、そこは『神さまの話』のこの一節を読んだイメージがずっと心に残っていたからだ、と書きながらすぐに気が付いた。

「棺桶の中の眉毛は太かった」

の中のこの箇所。

ー

血のつながりという神話はないし

つなげる手があるかもわからないまま

闇雲に言葉を投げつけ合った

花咲くことは稀で

ー

そして、影響を受けたのはここ、

『神さまの話』「見知らぬひと」より。

ー 早くも、聖パウロが、現われて、神さまのお身体から、右手を切り落としました。すると、主天使のひとりが、それをば受けとめて、ゆるやかな衣のしたに入れ、運んでゆきました。一方、神さまのほうは、血潮が星々のうえにほとばしりながれ、そこから、悲しい滴(しずく)となって、大地のうえに落ちてはならぬと、左手で、しかと傷口をふさいでいられました。ー

こうしてあらためて読むと、自分の中のイメージを作ったのはこの箇所ばかりではないのだと気が付いた。この「見知らぬひと」の神さまの話は、その前の「神さまのお手についての物語」とつながっていて、それを読み、このくだりにきて、さらにその先も読んだ上での星々のきらめきなのだった。

何かを行うには人生は短い。決断力の乏しい、まわり道ばかりする、ぼんやりしがちな人間には特に短い。神さまとへその緒がつながっているとしたら、私のはここかな、と思うところ。文章を読んだり、景色を見たりしたときに感じるある部分。それをどうやって大切にしたらよいのかわからないまま歳を重ねてしまった。

遠く及ばないけれど、詩を書いてみたりするのも、そのためなのだ、と思い出す。

リルケ『神さまの話』

新潮文庫 谷 友幸訳

素敵なカバー 司 修

ところで、最近ちょっとした旅行に出かけた。旅行中に読む本を探そうと本棚を眺めていて、『神さまの話』の背表紙を見つけて驚愕した!恐怖すら感じた。なぜなら、いま『神さまの話』は、水色に黄色い小花を散らした柄のブックカバーをかけ、通勤用のバッグに入っているはずだったからだ。慌ててバッグのところに行き、本を出し、カバーを外した、まったく同じ本が出てきた。大事に思う気持ちが、知らぬ間に念を送って増殖をさせたのだろうか!

微妙に色が違う

でもよーく考えてみると、遠い霧の向こうに、「同じ本がある!」と同じように驚いた記憶がある。そしてそのもっともっと先の霞の向こうに古本屋さんで『神さまの話』を見つけ、文庫版は小さいから肌身離さず持ち歩ける感覚が良いのに、確かもう絶版になっている、にも関わらず再び出会えたことがうれしくて、すでに一冊持っているけれど買っておこう、と思ったその古本屋さんの映像が見えてきた。

こちらも古本屋さんで

1972年! 私の生まれる前だ!

この本は手ざわりが気持ちいい。うっとり。

紙の黄ばみもサイコー。