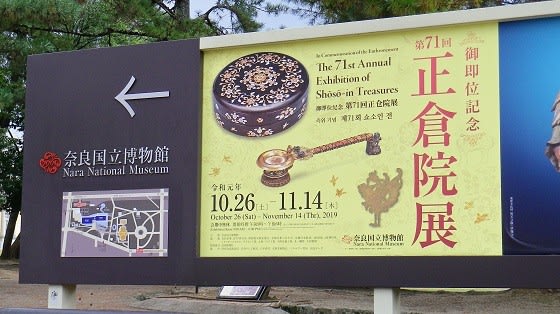

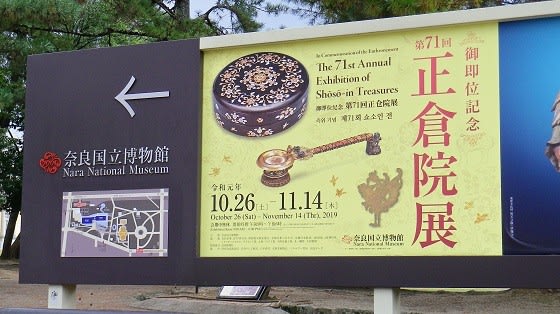

正倉院展

2019-11-17 | 日記

11月11日(月)。奈良に行って来たよ。

秋の風が木々を徐々に赤く染めてゆく。関西は11月下旬から紅葉シーズンが始まる。今年は京都にでも行ってみようか。

「正倉院展」を見学する。博物館は通常は月曜は休館なのであるが、この正倉院展の期間中は開館している。おそらく日本で最も混雑する展覧会であろう。私は人混みが苦手なので、平日は休日に比べれば少しはマシだろうと月曜にした。

もちろん長い行列は出来てはいるが、とくに入場制限はしていないようだ。チケットはいろんなところで売っているので、あらかじめ用意しておくとよい。行列の流れもスムーズで10分程度で入場できた。

入ったら音声ガイド(別料金)を借りる。中は大変な混雑となっているので、見えるポジションにたどりつくまで音声ガイドで解説を聞いているとよい。

正倉院宝物は光明皇后が聖武天皇ゆかりの品々を東大寺に納めたのが始まりである。1300年前のお宝がそのまま守られ続けたのは、今の時代に至るまで王朝が変わらず続いてきたことからにほかならないのである。

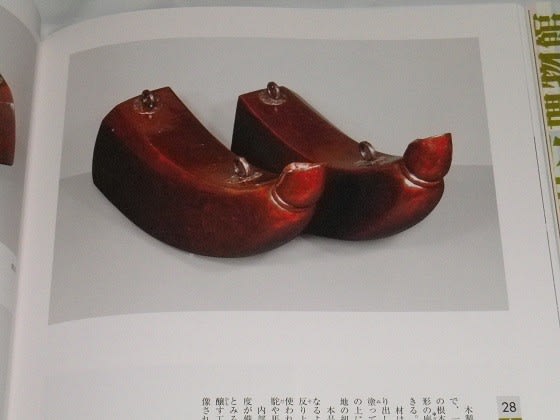

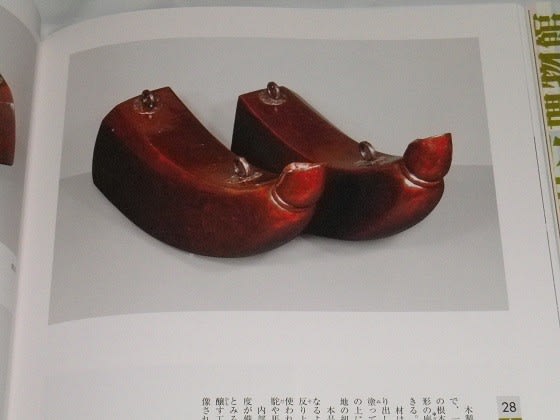

「漆胡樽(しっこそん)」(画像は展覧会図録を撮影)。今回私がはっとしたのがこれ。これは大昔に読んだ井上靖の西域ものの小説に出てきたものだ。タイトルはそのまま「漆胡樽」だったかどうか忘れたが、正倉院展で井上靖がこれを見たときの感慨をもとにして書いた短編だったような気がする。漆胡樽は駱駝の背に乗せる革製の水入れを模して木で作られている。

おまけ。見てる見てる。私のカメラがライムグリーンなので、それが気になるようだ。

秋の風が木々を徐々に赤く染めてゆく。関西は11月下旬から紅葉シーズンが始まる。今年は京都にでも行ってみようか。

「正倉院展」を見学する。博物館は通常は月曜は休館なのであるが、この正倉院展の期間中は開館している。おそらく日本で最も混雑する展覧会であろう。私は人混みが苦手なので、平日は休日に比べれば少しはマシだろうと月曜にした。

もちろん長い行列は出来てはいるが、とくに入場制限はしていないようだ。チケットはいろんなところで売っているので、あらかじめ用意しておくとよい。行列の流れもスムーズで10分程度で入場できた。

入ったら音声ガイド(別料金)を借りる。中は大変な混雑となっているので、見えるポジションにたどりつくまで音声ガイドで解説を聞いているとよい。

正倉院宝物は光明皇后が聖武天皇ゆかりの品々を東大寺に納めたのが始まりである。1300年前のお宝がそのまま守られ続けたのは、今の時代に至るまで王朝が変わらず続いてきたことからにほかならないのである。

「漆胡樽(しっこそん)」(画像は展覧会図録を撮影)。今回私がはっとしたのがこれ。これは大昔に読んだ井上靖の西域ものの小説に出てきたものだ。タイトルはそのまま「漆胡樽」だったかどうか忘れたが、正倉院展で井上靖がこれを見たときの感慨をもとにして書いた短編だったような気がする。漆胡樽は駱駝の背に乗せる革製の水入れを模して木で作られている。

おまけ。見てる見てる。私のカメラがライムグリーンなので、それが気になるようだ。