あまりにも暑くて汗びっしょり。

大体近鉄奈良駅にたどり着くまでにお茶の500mlペットボトル1本、

興福寺境内でアクエリアスの500mlペットボトル1本を飲んでしまっていたわけですが、

暑くってどこかで涼みたい、

スマホで調べると奈良県立美術館で昨日から「美の新風ー奈良と洋画」が始まっているということで

美術館で涼むことにしました。

美術館の南側の壁。

美術館東側の壁。

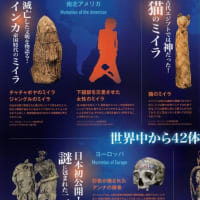

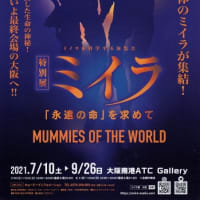

ちらし。

「洋画」とは、日本古来の画材や技法を用いた「日本画」に対し、ヨーロッパで生まれた油彩画や水彩画などを指し、明治時代以降、本格的に日本に定着した絵画の一分野です。この新しい文化が奈良にもたらされたのは、穏やかな気候と豊かな自然にひかれ、洋画家たちが奈良を訪れるようになる明治時代も後半のことです。以降、この地に移り住んだ画家たちによって画塾や展覧会が開かれるようになり、一方では、学校での美術教育を通じて国内外で活躍する画家も輩出されるなど、洋画は徐々に奈良の地に根づいてゆきました。

この展覧会では、本年が明治時代の始まりから 150年を迎えるのを記念して、この時代に大きな動向を見せた「洋画」の奈良での展開を紹介します。奈良ゆかりの作家たちによる作品や、奈良を描いた洋画の名品をご覧いただき、古都に吹いた美の新風を感じていただく機会となれば幸いです。

(ちらしより)

展覧会は4章に分けて展示されています。

序章 洋画と奈良

浅井忠、金山平三、田中善之助、長谷川良雄 他

1章 奈良の洋画家

大村長府、中村勝治郎、松岡正雄、普門暁、六條篤

2章 奈良洋画界の形成

足立源一郎、浜田葆光、山下繁雄、若山為三、小見寺八山、新井完、中村義夫、岡本六二、 遠山八二、坂元一男、花野五壌、森下喜文、上島一司、辰巳文一、西岡義一 他

3章 奈良と洋画

和田英作、中澤弘光、太田喜二郎、須田国太郎、山下新太郎、熊谷守一、杉本健吉、須田剋太 他

4章 奈良ゆかりの現代作家

田中敦子、絹谷幸二、久保晃、金森良泰、白石道夫、松本秋美、冨田啓介、小川泰弘、坂本和之、倉貫徹、森川浩孝

知っているのは、浅井忠、普門暁、須田国太郎、杉本健吉、絹谷幸二くらいですね。

浅井忠「奈良の鹿」

普門暁「鹿、青春、光、交叉」

須田国太郎「校倉(甲)」

杉本健吉「春日野 鹿」

絹谷幸二「チェスキーニ氏の肖像」

汗びっしょりでしたが、美術館は涼しいので、すっかり汗は弾きました。

無料で水を飲むことができるので、一息付けました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます