後述しますが、小学2年生になった息子。この10月になってよ~~~やく、自分で本を読みました!!

いつも一緒に遊んでいるぬいぐるみを「なによんでるの?」って積み上げてみましたが、集中して読んでいる。。。

これはぞろりせんせいシリーズ。面白くて学校図書室から借りてきては、そのまま返却。。。いや2~3冊は読みました。。。

もう一つ「ぼく今これにハマっているの」と言っていたのはわんぱくだんシリーズ。こちらは学校で図書の時間に読んでしまうのだと本人の弁です。ほんとか?

その後も、たまには…。

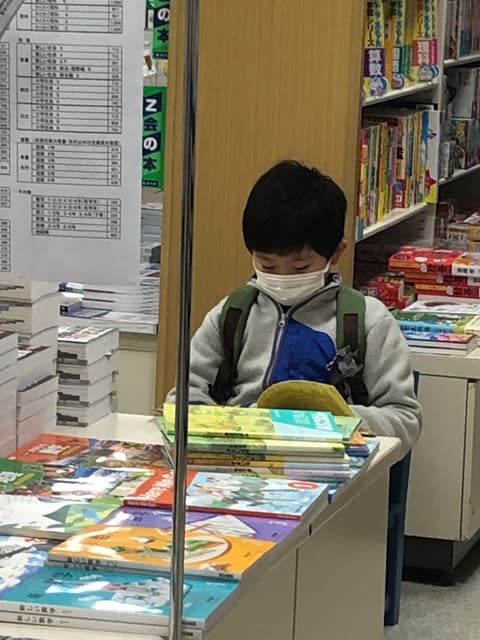

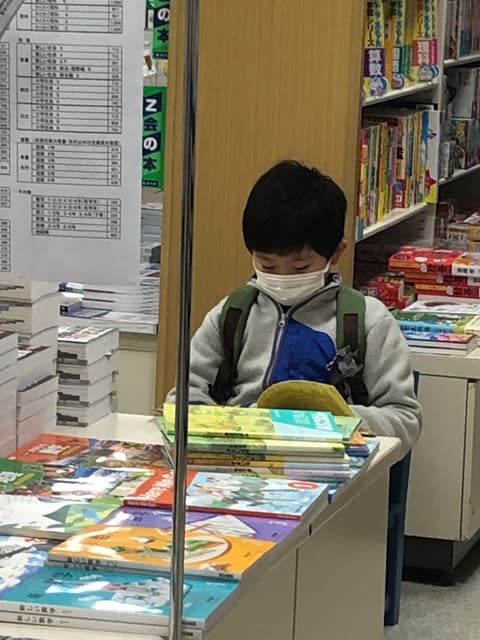

書店で、「このシリーズ、図書室にはこんなにたくさんナイ!」と、14匹シリーズを積み上げて、椅子に座って読みふける。。。お客さ~ん、商品なんですけど~、と言われないか、ヒヤヒヤしましたよ

子供を本好きにするには、身の回りに本がある環境、読み聞かせ、等に加えて、親自身が習慣として本を読んでいる姿を見せる…ということで、自分が読書をしている姿を見せることに努めた結果、久しぶりに43冊の読了!

いえ、ちょっと気になっていた高学年向けの児童書も含めて、ですけど。

『チベット旅行記』(上) 河口 慧海

昨年に続きチベットに行っています。本の中で。

とうとう古典的名著まで手を伸ばしました。子供のころ、児童向けに抜粋されたものを読んだことがあります。カイラス巡礼の場面でした。忘れられない。

これは面白いわぁ。国境越えのあたりなんか、すごい。ドキドキです。もう、インターネットで地図や写真や、どういう場所なのか探しまくりながら読みました。

下巻は来年のお楽しみ

『子供の科学サイエンスブックス 世界のおもしろ地形』 白尾 元理

そんなこんなから地形への興味も継続。写真集です、この分野は写真がなければ甲斐がありません。

子供にも見せましたが、あまり興味ないようです。。。

『新しい世界 世界の賢人16人が語る未来』 クーリエ・ジャポン

『最後の講義 完全版 適応力 新時代を生き抜く術』 出口 治明

『シリコンバレーの一流投資家が教える 世界標準のテクノロジー教養』 山本 康正

『人生に必要な教養は中学校教科書ですべて身につく-12社54冊、読み比べ』 池上 彰, 佐藤 優

『サクッとわかる ビジネス教養 地政学』 奥山 真司

コロナ禍を経て、世界は変わる? 新しい世界…それはITの話なの? 経済の話なの? 価値観の話なの?

何が、どう変わるのというのか、知りたくて、いろいろな方面から情報収集中です。

私の学生時代・会社員時代には聞いたことのなかった“地政学”とはそもどんな分野か?とかも。

同時に、さいきん、必要だ必要だと言われる教養とは。

2006年に『経営戦略を問いなおす』(三品 和広)を読み、一種衝撃を受けました。企業戦略とは日々の経営判断そのものであり経営者の「人」に宿る、ゆえに日頃から「素養」を養え、経営者になってからでは間に合わない・・・。

それを言われちゃあどうもならないでしょ、と。

以来、「素養」とか「教養」とかが気になるキーワードになりました。ネット掲載の講演録『にじみ出る素養~「品格」を問う~』を読み、『移りゆく「教養」』(苅部 直)を知って2010年に読みました。

しかるに、さいきん流行の「教養」は軽いよねーっ。1日1ページ読むと身につくとか…。

そういうものじゃないから教養を養えと言われるのです。

イマドキの中学校教科書が非常によく作られているのは理解しましたが、やっぱり「教養」とはちょっと…。

教養としての茶道、という本も出版されたようですが、本で茶道用語や茶会の流れを勉強して身に着くのは、やっぱり“教養と称せる茶道”ではないんじゃないのかな~。

そう簡単じゃないと思うのよ。。。

『スタンフォードが中高生に教えていること』『スタンフォード式 生き抜く力』 星 友啓

『賢い子はスマホで何をしているのか』 石戸 奈々子

『正解がない時代の親たちへ 名門校の先生たちからのアドバイス[エッセンシャル版]』 おおたとしまさ

『山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る』 山中 伸弥 、 成田 奈緒子

変わるのはもちろん大人の世界だけではない、リモートで容易に世界を超えようとする中での、子どもの教育のあり方や、伸ばすべき力の方向性。

けれど、従来の成功経験が通用しない時代…って、人類、これまでもずーっとそうだったよね? という4冊目の一言で目からウロコが落ちました。そうだよね。

すなわち、その時その時の変化に合わせて、自分で考えながら変わっていくものである。生き物として持っているそのための力を潰さないことこそを目標に。

NHK『ヒューマニエンス 山中伸弥スペシャル iPS細胞と私たち』を観て、今さらながら山中教授のお人柄が気になる。身近な研究者仲間の方の評価がオモシロい。誰もが、それはないだろう、と思っていたことに本当に取り組んだことが、一番すごい???

そうしたらたまたま行った書店で、気になっている子育てについて語られたという本があったので、傾向はなんとなく予想できる気がしたけれど、誘惑にあらがえず購入。

山中教授のお人柄がうかがわれて面白かったです。大学は医学部じゃなくラグビー部だとか、講義を聞いていないので試験ではノートをコピーさせてもらって、とか。共通一次は「ヤバいどころのさわぎではなかったので」

元々アタマの作りが違うんでしょ~よ?と言いたくなりますが、ヤバイって感じて動ける力を身に着けるには、早寝早起きして朝ご飯を食べ、よく会話し体を動かして、泣いたり笑ったりして暮らすこと、だそうです。

『自然のちから (中学生までに読んでおきたい哲学 5) 』

スタンフォードオンラインスクールの本で、なるほどそれは、と思ったのは、カリキュラムに哲学を必須にしているということ。

子どもの本棚にさりげなく哲学を置いておく…のに、どんな本がいいかな~と試し読み。つまるところ随筆や短編の選集なのですが、これがなかなか面白く。。。

『最高におもしろい人生の引き寄せ方』 髙橋 大輔

ついタイトルに魅かれる★

『物語が生きる力を育てる』『読む力が未来をひらく――小学生への読書支援』 脇 明子

『宝島』 R.L.スティーヴンスン

『ゲド戦記〈1〉影との戦い』『ゲド戦記〈2〉こわれた腕環』『ゲド戦記〈3〉さいはての島へ』 アーシュラ・K. ル=グウィン

『北風のうしろの国』(上下) ジョージ・マクドナルド

『グレイ・ラビットのおはなし』 アリソン・アトリー

『北のはてのイービク』 ピーパルク フロイゲン

『ちびっこカムのぼうけん』 神沢 利子

『神沢利子のおはなしの時間4』 神沢 利子

『番ねずみのヤカちゃん』 リチャード ウィルバー

『盆まねき』 富安 陽子

『エルマーのぼうけん』 ルース・スタイルス・ガネット

『ぺちゃんこスタンレー』 ジェフ・ブラウン

『ふしぎの国のアリス (10歳までに読みたい世界名作) 』 ルイス キャロル

『大どろぼうホッツェンプロッツ』『大どろぼうホッツェンプロッツ ふたたびあらわる』 オトフリート=プロイスラー

『チベットのものいう鳥』 田 海燕, 太田 大八他

『白いりゅう黒いりゅう』 賈 芝, 孫 剣冰

うちのお子サマ、よ~やく1冊2冊、本を読む姿を見せてくれました! が、ま~だ「読んで~」! ちょっとした絵本は、学校図書の時間に自分でも読んでいるようなのですが、字が多い本は「ムリに決まってるだろー!?」とか言う。いや、小学校低学年向けと書いてあるから

ちょっとした絵本は、学校図書の時間に自分でも読んでいるようなのですが、字が多い本は「ムリに決まってるだろー!?」とか言う。いや、小学校低学年向けと書いてあるから でも本好きの脈は切ってはいけないようだし…お話好きでいればいずれは自分で読むかなぁ、と、本のレベルだけ小学生向けに上げて、読み聞かせは続けています。

でも本好きの脈は切ってはいけないようだし…お話好きでいればいずれは自分で読むかなぁ、と、本のレベルだけ小学生向けに上げて、読み聞かせは続けています。

長い物語を、寝る前だけのとぎれとぎれでも、前の話を覚えていて理解して楽しむ力は付いているようす。。。“子供に物語”の大切さの本も読んで方向性は確認しつつ、読み聞かせも次第に一人前の本に。

一方、児童文学の紹介を読んでいるうち自分で読んでみたくなった古典的名著を、自分も読んでみました。

『宝島』『ゲド戦記』…へえぇぇ、こういうお話だったのかぁ。『宝島』など思わず引き込まれて読みふけってしまいました

読み聞かせした中で、子供にもうけ私も面白く感心したのは『番ねずみのヤカちゃん』『盆まねき』。

『ホッツェンプロッツ』も子どもに大ウケ。これ登場人物の名前がいいんですね、それだけで楽しくなっちゃう。

『飛び石を渡れば』 一色 さゆり

『鳴かずのカッコウ』『ウルトラ・ダラー』 手嶋 龍一

ことしお茶の本はこの飛び石とカッコウの2冊でしょうか。

一色さゆりさんは、美術品ミステリの作家さん。それがお茶?いったいどんな事件が!?と思ったら、静かなお茶の本でした。

『鳴かずのカッコウ』は、インテリジェンス小説。手に汗握る…というか、ちょっとニュアンスが違うけれど、先が気になってやめられなくなる面白さ。そして、茶会、掛物、綺麗さびの色紙、鼻煙壷…!

こういうのこそ、現代のビジネスマンの教養としてお茶が見直される中、出てきてもいい小説な気がします。この小説の中に描かれるような茶道こそ、教養ってことなんだってば!

いやしかし茶室でこんなことが行われていたら気は休まらないけれど

『満月珈琲店の星読み』『満月珈琲店の星詠み~本当の願いごと~』 望月 麻衣

『1日10分のしあわせ NHK国際放送が選んだ日本の名作』

『地主のための資産防衛術』 芝田 泰明

『これまでの服が似合わなくなったら。 「40歳、おしゃれの壁」を乗り越える!』 山本 あきこ

茶道、茶道具、道具屋が出てくる小説のご紹介はこちら(2020/6)

『飛び石を渡れば』と『鳴かずのカッコウ』を追加しなければですね。他にも『ディープフィクサー 千利休 』なども。

2020年の17冊はこちら

2019年の15冊はこちら

2018年の10冊はこちら

2017年の17冊はこちら

2016年の25冊はこちら

2015年の25冊はこちら

2014年の29冊はこちら

2013年の72冊はこちら

2012年の70冊はこちら

2011年の70冊はこちら

2010年の70冊はこちら

2009年の42冊はこちら

2008年の51冊はこちら

いつも一緒に遊んでいるぬいぐるみを「なによんでるの?」って積み上げてみましたが、集中して読んでいる。。。

これはぞろりせんせいシリーズ。面白くて学校図書室から借りてきては、そのまま返却。。。いや2~3冊は読みました。。。

もう一つ「ぼく今これにハマっているの」と言っていたのはわんぱくだんシリーズ。こちらは学校で図書の時間に読んでしまうのだと本人の弁です。ほんとか?

その後も、たまには…。

書店で、「このシリーズ、図書室にはこんなにたくさんナイ!」と、14匹シリーズを積み上げて、椅子に座って読みふける。。。お客さ~ん、商品なんですけど~、と言われないか、ヒヤヒヤしましたよ

子供を本好きにするには、身の回りに本がある環境、読み聞かせ、等に加えて、親自身が習慣として本を読んでいる姿を見せる…ということで、自分が読書をしている姿を見せることに努めた結果、久しぶりに43冊の読了!

いえ、ちょっと気になっていた高学年向けの児童書も含めて、ですけど。

『チベット旅行記』(上) 河口 慧海

昨年に続きチベットに行っています。本の中で。

とうとう古典的名著まで手を伸ばしました。子供のころ、児童向けに抜粋されたものを読んだことがあります。カイラス巡礼の場面でした。忘れられない。

これは面白いわぁ。国境越えのあたりなんか、すごい。ドキドキです。もう、インターネットで地図や写真や、どういう場所なのか探しまくりながら読みました。

下巻は来年のお楽しみ

『子供の科学サイエンスブックス 世界のおもしろ地形』 白尾 元理

そんなこんなから地形への興味も継続。写真集です、この分野は写真がなければ甲斐がありません。

子供にも見せましたが、あまり興味ないようです。。。

『新しい世界 世界の賢人16人が語る未来』 クーリエ・ジャポン

『最後の講義 完全版 適応力 新時代を生き抜く術』 出口 治明

『シリコンバレーの一流投資家が教える 世界標準のテクノロジー教養』 山本 康正

『人生に必要な教養は中学校教科書ですべて身につく-12社54冊、読み比べ』 池上 彰, 佐藤 優

『サクッとわかる ビジネス教養 地政学』 奥山 真司

コロナ禍を経て、世界は変わる? 新しい世界…それはITの話なの? 経済の話なの? 価値観の話なの?

何が、どう変わるのというのか、知りたくて、いろいろな方面から情報収集中です。

私の学生時代・会社員時代には聞いたことのなかった“地政学”とはそもどんな分野か?とかも。

同時に、さいきん、必要だ必要だと言われる教養とは。

2006年に『経営戦略を問いなおす』(三品 和広)を読み、一種衝撃を受けました。企業戦略とは日々の経営判断そのものであり経営者の「人」に宿る、ゆえに日頃から「素養」を養え、経営者になってからでは間に合わない・・・。

それを言われちゃあどうもならないでしょ、と。

以来、「素養」とか「教養」とかが気になるキーワードになりました。ネット掲載の講演録『にじみ出る素養~「品格」を問う~』を読み、『移りゆく「教養」』(苅部 直)を知って2010年に読みました。

しかるに、さいきん流行の「教養」は軽いよねーっ。1日1ページ読むと身につくとか…。

そういうものじゃないから教養を養えと言われるのです。

イマドキの中学校教科書が非常によく作られているのは理解しましたが、やっぱり「教養」とはちょっと…。

教養としての茶道、という本も出版されたようですが、本で茶道用語や茶会の流れを勉強して身に着くのは、やっぱり“教養と称せる茶道”ではないんじゃないのかな~。

そう簡単じゃないと思うのよ。。。

『スタンフォードが中高生に教えていること』『スタンフォード式 生き抜く力』 星 友啓

『賢い子はスマホで何をしているのか』 石戸 奈々子

『正解がない時代の親たちへ 名門校の先生たちからのアドバイス[エッセンシャル版]』 おおたとしまさ

『山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る』 山中 伸弥 、 成田 奈緒子

変わるのはもちろん大人の世界だけではない、リモートで容易に世界を超えようとする中での、子どもの教育のあり方や、伸ばすべき力の方向性。

けれど、従来の成功経験が通用しない時代…って、人類、これまでもずーっとそうだったよね? という4冊目の一言で目からウロコが落ちました。そうだよね。

すなわち、その時その時の変化に合わせて、自分で考えながら変わっていくものである。生き物として持っているそのための力を潰さないことこそを目標に。

NHK『ヒューマニエンス 山中伸弥スペシャル iPS細胞と私たち』を観て、今さらながら山中教授のお人柄が気になる。身近な研究者仲間の方の評価がオモシロい。誰もが、それはないだろう、と思っていたことに本当に取り組んだことが、一番すごい???

そうしたらたまたま行った書店で、気になっている子育てについて語られたという本があったので、傾向はなんとなく予想できる気がしたけれど、誘惑にあらがえず購入。

山中教授のお人柄がうかがわれて面白かったです。大学は医学部じゃなくラグビー部だとか、講義を聞いていないので試験ではノートをコピーさせてもらって、とか。共通一次は「ヤバいどころのさわぎではなかったので」

元々アタマの作りが違うんでしょ~よ?と言いたくなりますが、ヤバイって感じて動ける力を身に着けるには、早寝早起きして朝ご飯を食べ、よく会話し体を動かして、泣いたり笑ったりして暮らすこと、だそうです。

『自然のちから (中学生までに読んでおきたい哲学 5) 』

スタンフォードオンラインスクールの本で、なるほどそれは、と思ったのは、カリキュラムに哲学を必須にしているということ。

子どもの本棚にさりげなく哲学を置いておく…のに、どんな本がいいかな~と試し読み。つまるところ随筆や短編の選集なのですが、これがなかなか面白く。。。

『最高におもしろい人生の引き寄せ方』 髙橋 大輔

ついタイトルに魅かれる★

『物語が生きる力を育てる』『読む力が未来をひらく――小学生への読書支援』 脇 明子

『宝島』 R.L.スティーヴンスン

『ゲド戦記〈1〉影との戦い』『ゲド戦記〈2〉こわれた腕環』『ゲド戦記〈3〉さいはての島へ』 アーシュラ・K. ル=グウィン

『北風のうしろの国』(上下) ジョージ・マクドナルド

『グレイ・ラビットのおはなし』 アリソン・アトリー

『北のはてのイービク』 ピーパルク フロイゲン

『ちびっこカムのぼうけん』 神沢 利子

『神沢利子のおはなしの時間4』 神沢 利子

『番ねずみのヤカちゃん』 リチャード ウィルバー

『盆まねき』 富安 陽子

『エルマーのぼうけん』 ルース・スタイルス・ガネット

『ぺちゃんこスタンレー』 ジェフ・ブラウン

『ふしぎの国のアリス (10歳までに読みたい世界名作) 』 ルイス キャロル

『大どろぼうホッツェンプロッツ』『大どろぼうホッツェンプロッツ ふたたびあらわる』 オトフリート=プロイスラー

『チベットのものいう鳥』 田 海燕, 太田 大八他

『白いりゅう黒いりゅう』 賈 芝, 孫 剣冰

うちのお子サマ、よ~やく1冊2冊、本を読む姿を見せてくれました! が、ま~だ「読んで~」!

ちょっとした絵本は、学校図書の時間に自分でも読んでいるようなのですが、字が多い本は「ムリに決まってるだろー!?」とか言う。いや、小学校低学年向けと書いてあるから

ちょっとした絵本は、学校図書の時間に自分でも読んでいるようなのですが、字が多い本は「ムリに決まってるだろー!?」とか言う。いや、小学校低学年向けと書いてあるから でも本好きの脈は切ってはいけないようだし…お話好きでいればいずれは自分で読むかなぁ、と、本のレベルだけ小学生向けに上げて、読み聞かせは続けています。

でも本好きの脈は切ってはいけないようだし…お話好きでいればいずれは自分で読むかなぁ、と、本のレベルだけ小学生向けに上げて、読み聞かせは続けています。長い物語を、寝る前だけのとぎれとぎれでも、前の話を覚えていて理解して楽しむ力は付いているようす。。。“子供に物語”の大切さの本も読んで方向性は確認しつつ、読み聞かせも次第に一人前の本に。

一方、児童文学の紹介を読んでいるうち自分で読んでみたくなった古典的名著を、自分も読んでみました。

『宝島』『ゲド戦記』…へえぇぇ、こういうお話だったのかぁ。『宝島』など思わず引き込まれて読みふけってしまいました

読み聞かせした中で、子供にもうけ私も面白く感心したのは『番ねずみのヤカちゃん』『盆まねき』。

『ホッツェンプロッツ』も子どもに大ウケ。これ登場人物の名前がいいんですね、それだけで楽しくなっちゃう。

『飛び石を渡れば』 一色 さゆり

『鳴かずのカッコウ』『ウルトラ・ダラー』 手嶋 龍一

ことしお茶の本はこの飛び石とカッコウの2冊でしょうか。

一色さゆりさんは、美術品ミステリの作家さん。それがお茶?いったいどんな事件が!?と思ったら、静かなお茶の本でした。

『鳴かずのカッコウ』は、インテリジェンス小説。手に汗握る…というか、ちょっとニュアンスが違うけれど、先が気になってやめられなくなる面白さ。そして、茶会、掛物、綺麗さびの色紙、鼻煙壷…!

こういうのこそ、現代のビジネスマンの教養としてお茶が見直される中、出てきてもいい小説な気がします。この小説の中に描かれるような茶道こそ、教養ってことなんだってば!

いやしかし茶室でこんなことが行われていたら気は休まらないけれど

『満月珈琲店の星読み』『満月珈琲店の星詠み~本当の願いごと~』 望月 麻衣

『1日10分のしあわせ NHK国際放送が選んだ日本の名作』

『地主のための資産防衛術』 芝田 泰明

『これまでの服が似合わなくなったら。 「40歳、おしゃれの壁」を乗り越える!』 山本 あきこ

茶道、茶道具、道具屋が出てくる小説のご紹介はこちら(2020/6)

『飛び石を渡れば』と『鳴かずのカッコウ』を追加しなければですね。他にも『ディープフィクサー 千利休 』なども。

2020年の17冊はこちら

2019年の15冊はこちら

2018年の10冊はこちら

2017年の17冊はこちら

2016年の25冊はこちら

2015年の25冊はこちら

2014年の29冊はこちら

2013年の72冊はこちら

2012年の70冊はこちら

2011年の70冊はこちら

2010年の70冊はこちら

2009年の42冊はこちら

2008年の51冊はこちら

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます