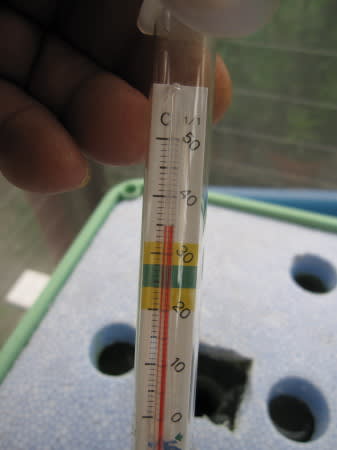

夏の高温期に、どう根にストレスをかけないように一定の温度の範囲の中で保つか?

それが去年の栽培から学んだ事でした。

まず、

1, 予防として、高温期に養液温度が気温の上昇と共に、同じように引っぱっていかれないように断熱に重点を置いた栽培地を作る。

2, 高温期までに十分大きく育てられるように、寒い間から苗を育てる。

3, 同じように高温期までに大きく育てられるように、栽培漕と棚との距離を縮める。

4, 高温期になる前に、養液の温度調整を始め、根をその環境に慣れさせておく。

5, 病気が出た時は農薬の散布にしろ、撤収にしろ早めに判断して行う。

1,2,3は、先日からアップしてきた記事で書いてきました。

今回は4の養液温度の調整をやっていきたいと思います。

まずは温度管理の方法として、去年やってみたラジエターを使ったやり方での完成度を上げていきたいと思います。

動作を簡単に言うと。

養液温度上昇

↓

井戸水を循環用容器に汲み上げ

↓

配管したラジエターの真水が循環開始

↓

養液容器内で冷却されたラジエターによって養液の冷却開始

↓

設定温度になるまで循環を続ける

↓

設定最低温度になれば停止、待機

みたいなイメージ。

今年は養液漕が3つあります。

トマトの養液漕、葉物野菜(大きい物と小さい物)が一つずつ

製作は今年の栽培地を作るときに、同じように進めてきました。

まずは実際に冷却する要のラジエターです。

合計4つ要るので、格安の物を探していました。

実際バイクに繋ぐわけでは無いので、どちらかというとホースの出ている位置とか、容器に入る大きさが選ぶ基準になります。

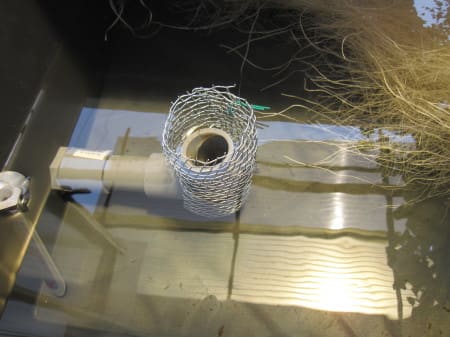

去年使っていた物も含めて、水漏れの検査をしています。

去年は循環する液体を、養液・井戸水・真水と色々試しましたが、冷える時間の問題、安全性の問題、ラジエターの耐久性の問題などから、今年は真水を循環させ、井戸水と養液の間にワンクッション置くようにしました。

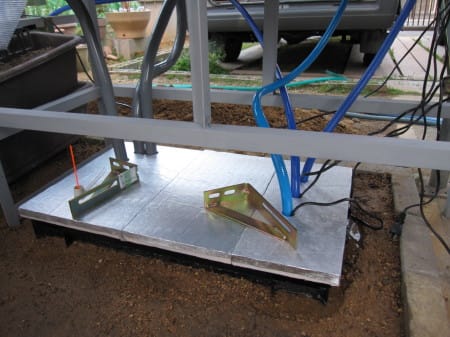

ラジエターはそのままでは使いづらいので、台を付けて養液漕の中に立て、冷却効果を高めます。

さて、冷却パイプの配管です。

少々ゴチャついてますが、まずは全体画像。

上の画像の右側の二つの青い容器の間、出発点はこのバケツ(100円ショップ製です)

蓋を切りかぎホースを出します。

ポンプはカミハタrio+1100です。

出た水は右のパイプを通り、そのまま地中へ入り、全体画像の左側の温室へ。

奥の地中左側から来た水は、小温室へ。

横の配管は別配管。

小温室へ入り、養液漕を冷やした後、右の井戸水の漕へ。

ここで、パイプ内を通ってきた水は井戸水で冷やされます。

中はこんな感じです。

外気の影響が受けにくいように、ウレタンで断熱しています。

上下層で温度の偏りを出にくくする為、ポンプで水を撹拌させています。

もちろんラジエターのフィンを効率よく冷やす為でもあります。

ちなみに、ここのラジエターを一番大きな物にしました。(Kawasaki ZX-10の物を使用しています、バイク乗りは知ってますよね。(^^)

再び右側のパイプから全体画像の右のサイドに戻ります。

戻ってきた水は、まず右のトマトの養液漕から左の大温室の養液漕に行きます。

そしてここから振り出しに戻ります。

ところで、ここで少々誤算が出ました。

思ったより配管の距離が伸びた為、ポンプの力が追いつかないみたいで、最初繋いだばかりの時は全く水を送る事が出来ませんでした。

仕方ないので、水道を直接配管に繋ぎ、勢いよく水を出して空気抜き(空気がパイプ内にあるとポンプに負担を掛け、冷却効率もさがります。)を完了させてからポンプを繋ぐと弱々しいですが、何とか循環することが出来ました。

こんなアナログな所はやはり経験値で、最初はなかなか上手くいきません。

だけど、運良く今回は動く所まで来ました。

水の表面が若干うねっているのが分かるでしょうか?

何とか循環しています。

これでどうなるかは、とりあえず完成させてみないとわかりません。

つづく