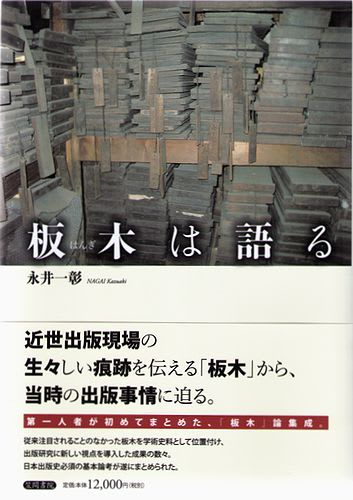

永井一彰先生の著書、『板木は語る』(笠間書院)が出版されました。

板木研究の第一人者である永井先生の、20年近くにわたる研究がまとめられた大著です。

日本の出版史を考えるうえで基本となる論考が多数収録されています。

出版・文化に関心のあるかたはぜひご一読ください。

「あとがき」より

二十年近く板木に関わって来てつくづくと思うのは、そこには近世出版現場の生々しい痕跡が残っている、ということであった。それは、板木の仕立て方であったり、丁の収め方であったり、相版の際の板木の分け方であったり、板木再利用の有様であったり、入木のやり方であったりするのだが、それらは近世の本屋や出版に携わった職人たちが何を考え何をして来たかを私たちにストレートに語ってくれるもので、従来の出版研究がベースとして来た「版本」からは絶対に見えてこない情報である。それらの情報を手にして版本に臨んだ時、私たちはまた、近世の出版について新たな視点を持つことが可能となるに違いない。

永井一彰『板木は語る』(笠間書院)

ISBN978-4-305-70718-5 C0095

A5判・上製・カバー装・604頁

定価:本体12,000円(税別)

カバー写真:法蔵館板木蔵(協力:法蔵館)

詳細は笠間書院ブログまで

http://kasamashoin.jp/2014/02/pdf_14.html

板木研究の第一人者である永井先生の、20年近くにわたる研究がまとめられた大著です。

日本の出版史を考えるうえで基本となる論考が多数収録されています。

出版・文化に関心のあるかたはぜひご一読ください。

「あとがき」より

二十年近く板木に関わって来てつくづくと思うのは、そこには近世出版現場の生々しい痕跡が残っている、ということであった。それは、板木の仕立て方であったり、丁の収め方であったり、相版の際の板木の分け方であったり、板木再利用の有様であったり、入木のやり方であったりするのだが、それらは近世の本屋や出版に携わった職人たちが何を考え何をして来たかを私たちにストレートに語ってくれるもので、従来の出版研究がベースとして来た「版本」からは絶対に見えてこない情報である。それらの情報を手にして版本に臨んだ時、私たちはまた、近世の出版について新たな視点を持つことが可能となるに違いない。

永井一彰『板木は語る』(笠間書院)

ISBN978-4-305-70718-5 C0095

A5判・上製・カバー装・604頁

定価:本体12,000円(税別)

カバー写真:法蔵館板木蔵(協力:法蔵館)

詳細は笠間書院ブログまで

http://kasamashoin.jp/2014/02/pdf_14.html