最新作「コクリコ坂から」が本年度の邦画興行収入第1位に踊りだし、社屋に脱原発の横断幕を掲げたことでも話題を集めたスタジオジブリ。

その現場責任者として、宮崎駿・高畑勲両監督と数々の名作アニメーションを送り出してきたプロデューサー・鈴木敏夫さんが『ジブリの哲学ー変わるものと変わらないもの』(岩波書店)を出版しました。

1985年の設立以来、質の高さと興行的成功を両立させてきたジブリの立役者は、どんな思い出作品を作ってきたのか。

(聞き手 田中佐知子)

『ジブリの哲学』を出版 プロデューサー鈴木敏夫さんに聞く

いい作品を作る。ジブリの目的は一貫していて、会社を大きくすることには興味がないんです。誘いはありますけど上場はしませんよ。上場したら投資家の意見に耳を傾けなきゃいけないでしょ。自分たちの考えで自分たちの会社を運営していきたいですから。

監督の味方になる

ジブリは製作から事務方まで合わせて180人の町工場です。細分化の時代ですが、企画から最後のフィルム編集まで一つの場所でやることが、効率は悪くても大事だと思っています。

アニメの世界では、そういう会社ってほとんどないんですよ。日本の子どもたちに見せる作品は日本人の手で作るべきだという宮崎監督の考えもあって、海外への外注も一切していません。ディズニーのように世界中どこでも楽しめるグローバル・スタンダードにもこだわっていませんね。地域性って大事ですから。

プロデューサーって、自分で具体的に何かを生み出すわけではないでしょ。人の間に入って、言葉で伝える仕事なんです。手に職じゃなくて口に職(笑)。監督の弱点を指摘する人は山のようにいるので、一番大切なのは、監督の味方になるってことでしょうね。

組織作りでの理想は『十五少年漂流記』です。完璧な少年はいないけれど、だからこそ15人が力を合わせて1人の落ちこぼれも出さない。新撰組は人を切ることに長けた機能集団だけど、その末路は最低でしょう。機能だけで集団は維持できないんですよ。

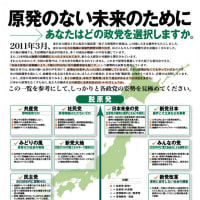

6月16日に宮崎監督とスタッフが「スタジオジブリは原発抜きの電気で映画をつくりたい」と書いた横断幕を作って、会社の屋上に掲げました。 最初、宮崎監督がスタッフと一緒に4人と犬1匹でジブリの周辺でデモをして、その後、横断幕を掲げるのはどうかと僕のところに相談に来ましてね。

原発反対が方針

原発というのは完成していないシステムですよね。僕、若い頃からそれが一番の大問題だと思っていたんですよ。

ジブリの専従になる前は、アニメ情報誌の編集長をしていたんですが、核の恐怖を描いた映画「風が吹くとき」にからめて、原発の恐ろしさを大特集したりしていました(『アニメージュ』87年8月号)。

福島原発の事故が起こる半年前のことなんですけどね、福島原発の施設内にジブリの「となりのトトロ」の店が出ているのが分ったんです。 僕はもうびっくりしてね、すぐ撤去させました。その時は全国から「原発は安全だ」とすごい非難と圧力がありましたね。全部無視しましたけど。安全神話が力を持っていましたから、やっぱり社内からも、なぜなんだという意見が出ましてね。それに対しては、会社として原発に反対だよとかなり感情的にいいました。

とにかく僕は社の方針として原発はだめだと、ずっと言ってきたんですよ。これまで、電力会社がスポンサーになってジブリの映画の上映会をやりたいといった申し入れもたくさんありましたけど、一つひとつつぶしていきました。要は原子力推進のためにジブリの作品を使いたいわけで、ショックですよね。

宮崎・高畑の2人に出会って33年。いろいろありましたけど、ここまでくると3兄弟みたいなもんですからねえ(笑)。秘訣はね、過去の話をしないこと。それといまだにお互い丁寧語でしゃべってますね。「お前」なんていわれたことないですよ。次の作品? まだ内緒です。時代と切り結んでこそ映画は輝くと思ってやってきましたから、次もファンタジーではないだろう・・・と思ってるんですけどね。

すずき・としお 1948年、名古屋市生まれ。72年、徳間書店に入社。78年、『アニメージュ』の創刊に参加。副編集長、編集長を務めながら「風の谷のナウシカ」「火垂るの墓」、などの製作に関わる。85年、スタジオジブリの設立に参加。89年から同社の専従。

しんぶん赤旗2011年10月12日(水) 文化面

♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;: ♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;: ♪:;;

しんぶん赤旗 同面の 『朝の風』

東日本大震災と詩人たち

『詩と思想』10月号は90編以上の死で東日本大震災の作品特集を組んでいる。

棹見拓史「黒い水」は、息子一家が行方不明になっている老婆が、がれきの隅で一人黙々と行方不明者の遺体の衣服を洗う姿を描く。

小島きみ子「スピリット」は、原爆投下後の航空写真とよく似た震災後の壊滅状態をあげ、<その直後から降り続けるセシウムは、日本人のスピリットに挑戦する「テロ」です>と言い切る。

宮城県の詩人で職業上、自宅に帰らず救援にあたった佐々木洋一氏はインタビュー「震災の中で詩に何ができるのだろう?」で被災地の実情を語り、村井宮城県知事の水産業復興特区構想にも切り込む。

「確かに雇用は生まれるかもしれませんが、沿岸の小規模漁業を根こそぎ企業に持っていかれることになります。採算が取れなければさっさと退散するでしょうから、地域漁業に本当に必要かは疑問です」。

海岸部には昔ながらの助け合いの精神が生きているから、漁業に企業をという民営化路線より地域の結びつきで復興を図るほうが実情に合っているというのである。

同誌の特集にはまた韓国の高名な詩人高銀氏のメッセージ「仙台の端正な風光ー日本のその節度ある顔」や、2人の韓国詩人による日本への励ましの詩も訳出されている。 (槐)

その現場責任者として、宮崎駿・高畑勲両監督と数々の名作アニメーションを送り出してきたプロデューサー・鈴木敏夫さんが『ジブリの哲学ー変わるものと変わらないもの』(岩波書店)を出版しました。

1985年の設立以来、質の高さと興行的成功を両立させてきたジブリの立役者は、どんな思い出作品を作ってきたのか。

(聞き手 田中佐知子)

『ジブリの哲学』を出版 プロデューサー鈴木敏夫さんに聞く

いい作品を作る。ジブリの目的は一貫していて、会社を大きくすることには興味がないんです。誘いはありますけど上場はしませんよ。上場したら投資家の意見に耳を傾けなきゃいけないでしょ。自分たちの考えで自分たちの会社を運営していきたいですから。

監督の味方になる

ジブリは製作から事務方まで合わせて180人の町工場です。細分化の時代ですが、企画から最後のフィルム編集まで一つの場所でやることが、効率は悪くても大事だと思っています。

アニメの世界では、そういう会社ってほとんどないんですよ。日本の子どもたちに見せる作品は日本人の手で作るべきだという宮崎監督の考えもあって、海外への外注も一切していません。ディズニーのように世界中どこでも楽しめるグローバル・スタンダードにもこだわっていませんね。地域性って大事ですから。

プロデューサーって、自分で具体的に何かを生み出すわけではないでしょ。人の間に入って、言葉で伝える仕事なんです。手に職じゃなくて口に職(笑)。監督の弱点を指摘する人は山のようにいるので、一番大切なのは、監督の味方になるってことでしょうね。

組織作りでの理想は『十五少年漂流記』です。完璧な少年はいないけれど、だからこそ15人が力を合わせて1人の落ちこぼれも出さない。新撰組は人を切ることに長けた機能集団だけど、その末路は最低でしょう。機能だけで集団は維持できないんですよ。

6月16日に宮崎監督とスタッフが「スタジオジブリは原発抜きの電気で映画をつくりたい」と書いた横断幕を作って、会社の屋上に掲げました。 最初、宮崎監督がスタッフと一緒に4人と犬1匹でジブリの周辺でデモをして、その後、横断幕を掲げるのはどうかと僕のところに相談に来ましてね。

原発反対が方針

原発というのは完成していないシステムですよね。僕、若い頃からそれが一番の大問題だと思っていたんですよ。

ジブリの専従になる前は、アニメ情報誌の編集長をしていたんですが、核の恐怖を描いた映画「風が吹くとき」にからめて、原発の恐ろしさを大特集したりしていました(『アニメージュ』87年8月号)。

福島原発の事故が起こる半年前のことなんですけどね、福島原発の施設内にジブリの「となりのトトロ」の店が出ているのが分ったんです。 僕はもうびっくりしてね、すぐ撤去させました。その時は全国から「原発は安全だ」とすごい非難と圧力がありましたね。全部無視しましたけど。安全神話が力を持っていましたから、やっぱり社内からも、なぜなんだという意見が出ましてね。それに対しては、会社として原発に反対だよとかなり感情的にいいました。

とにかく僕は社の方針として原発はだめだと、ずっと言ってきたんですよ。これまで、電力会社がスポンサーになってジブリの映画の上映会をやりたいといった申し入れもたくさんありましたけど、一つひとつつぶしていきました。要は原子力推進のためにジブリの作品を使いたいわけで、ショックですよね。

宮崎・高畑の2人に出会って33年。いろいろありましたけど、ここまでくると3兄弟みたいなもんですからねえ(笑)。秘訣はね、過去の話をしないこと。それといまだにお互い丁寧語でしゃべってますね。「お前」なんていわれたことないですよ。次の作品? まだ内緒です。時代と切り結んでこそ映画は輝くと思ってやってきましたから、次もファンタジーではないだろう・・・と思ってるんですけどね。

すずき・としお 1948年、名古屋市生まれ。72年、徳間書店に入社。78年、『アニメージュ』の創刊に参加。副編集長、編集長を務めながら「風の谷のナウシカ」「火垂るの墓」、などの製作に関わる。85年、スタジオジブリの設立に参加。89年から同社の専従。

しんぶん赤旗2011年10月12日(水) 文化面

♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;: ♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;: ♪:;;

しんぶん赤旗 同面の 『朝の風』

東日本大震災と詩人たち

『詩と思想』10月号は90編以上の死で東日本大震災の作品特集を組んでいる。

棹見拓史「黒い水」は、息子一家が行方不明になっている老婆が、がれきの隅で一人黙々と行方不明者の遺体の衣服を洗う姿を描く。

小島きみ子「スピリット」は、原爆投下後の航空写真とよく似た震災後の壊滅状態をあげ、<その直後から降り続けるセシウムは、日本人のスピリットに挑戦する「テロ」です>と言い切る。

宮城県の詩人で職業上、自宅に帰らず救援にあたった佐々木洋一氏はインタビュー「震災の中で詩に何ができるのだろう?」で被災地の実情を語り、村井宮城県知事の水産業復興特区構想にも切り込む。

「確かに雇用は生まれるかもしれませんが、沿岸の小規模漁業を根こそぎ企業に持っていかれることになります。採算が取れなければさっさと退散するでしょうから、地域漁業に本当に必要かは疑問です」。

海岸部には昔ながらの助け合いの精神が生きているから、漁業に企業をという民営化路線より地域の結びつきで復興を図るほうが実情に合っているというのである。

同誌の特集にはまた韓国の高名な詩人高銀氏のメッセージ「仙台の端正な風光ー日本のその節度ある顔」や、2人の韓国詩人による日本への励ましの詩も訳出されている。 (槐)