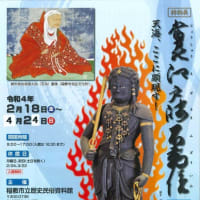

江戸崎不動院の草創について(2)

前回は、江戸崎不動院が文明2年(1470)に比叡山

無動寺の、幸誉法印権大僧都を開山として創建されまし

たが、その当時のご開基さまがわからない、というお話

をしました。

実際に文明年間のそてれが不動院の草創なのか、中興

開山なのか、決め手となる文書資料や出土遺物が無い

ため、はっきりしたことは分かりません。

前回紹介しました、「医王山過去帳」(№2)や『不動院

記録』に収録された「先師代々位牌写」№3)には、幸誉

法印が護持してきた不動明王についての説明がありますの

で、今回はその由来について触れたいと思います。

(№2)も(№3)も、不動院開山僧幸誉が持参したのは、

無動寺開山僧・相応作の不動明王と記しています。

そして、弘化4年(1847)の『不動堂石坂鋪石勧化記』

(№5)や明治17年(1884)『不動堂再建募縁記』

(№6)には、本尊の不動明王が慈覚大師円仁親刻の尊像

と記されています。

比叡山無動寺といいますと、千日回峰行の荒行で知られて

いますが、その本尊が相応作の不動明王です。

また、慈覚大師円仁は、日本天台宗を起こした最澄の高弟

で、比叡山延暦寺を本寺とする山門派の祖となった人物です。

このように不動院の本尊である不動明王は、相応和尚や円仁

とのゆかりを持つものと考えられてきたようで、比叡山、つ

まり山門派の霊験あらたかな不動明王として信仰されてきました。

(№5)では、慈覚大師円仁の親刻、無動寺相応和尚所持と

していますが、この説明ですと両者とのゆかりが説明できそう

ですね。

ただし、現在の不動院のご本尊さま(№1)は、鎌倉時代の作と

されていますので、相応和尚や円仁とは時代が異なるようです。

前回は、江戸崎不動院が文明2年(1470)に比叡山

無動寺の、幸誉法印権大僧都を開山として創建されまし

たが、その当時のご開基さまがわからない、というお話

をしました。

実際に文明年間のそてれが不動院の草創なのか、中興

開山なのか、決め手となる文書資料や出土遺物が無い

ため、はっきりしたことは分かりません。

前回紹介しました、「医王山過去帳」(№2)や『不動院

記録』に収録された「先師代々位牌写」№3)には、幸誉

法印が護持してきた不動明王についての説明がありますの

で、今回はその由来について触れたいと思います。

(№2)も(№3)も、不動院開山僧幸誉が持参したのは、

無動寺開山僧・相応作の不動明王と記しています。

そして、弘化4年(1847)の『不動堂石坂鋪石勧化記』

(№5)や明治17年(1884)『不動堂再建募縁記』

(№6)には、本尊の不動明王が慈覚大師円仁親刻の尊像

と記されています。

比叡山無動寺といいますと、千日回峰行の荒行で知られて

いますが、その本尊が相応作の不動明王です。

また、慈覚大師円仁は、日本天台宗を起こした最澄の高弟

で、比叡山延暦寺を本寺とする山門派の祖となった人物です。

このように不動院の本尊である不動明王は、相応和尚や円仁

とのゆかりを持つものと考えられてきたようで、比叡山、つ

まり山門派の霊験あらたかな不動明王として信仰されてきました。

(№5)では、慈覚大師円仁の親刻、無動寺相応和尚所持と

していますが、この説明ですと両者とのゆかりが説明できそう

ですね。

ただし、現在の不動院のご本尊さま(№1)は、鎌倉時代の作と

されていますので、相応和尚や円仁とは時代が異なるようです。