カンタータを歌う会の次回のお題は第113番(BWV113)。前回のBWV101や前々回のBWV94と同じく、終曲のみならず全体が元曲である賛美歌(コラール)又はそのアレンジから成っているコラール・カンタータである。

前々回のBWV94は、バッハがライプチヒのトーマス教会のカントル(音楽監督)に就任して2年目の年の三位一体の主日後の第9主日用に、前回のBWV101は第10主日用に、そして今回のBWV113は第11日主日用に書かれたものである(「三位一体の主日」についてはVol.9参照)。同傾向の曲が続いているからこれまでに書いたものをベースにしてちょこっと手直しをすれば(前夜の残り物をちゃちゃっと炒めるように)できちゃうだろうとタカをくくっていたら、意に反して捜査は難航することとなった(そのあたりのことはおいおい書いていく)。

【元曲の賛美歌】

とりあえず源流探しの旅に入ろう。BWV113の元曲である賛美歌は、バルトロモイス・リングヴァルト(注1)が作詞した「Herr Jesu Christus, du höchstestes Gut」であり、こういう曲である(本来は第8節を歌詞とする第8曲に第1節をあてはめた)。

以下、この賛美歌を「本件賛美歌」と呼称する。

【BWV113の構成】

本件賛美歌は8節から成り、第1,2,4,8節の歌詞はそのまま使われ、第3,7節の歌詞は冒頭のみが使われる。すなわち、次のとおりである(注2)。

第1曲は合唱。歌詞は第1節。メロディーは本件賛美歌を3拍子にアレンジしたもの。

第2曲はアルトが歌うコラール。歌詞は第2節。メロディーは本件賛美歌を長く引き延ばしたもの。

第3曲はバスのアリア。歌詞の冒頭は第3節の冒頭。長い音を半音で移動する様は、前作のBWV101でも見られたものである。この時代のバッハの趣味だろうか。

第4曲はバスのソロ。コラールとレチタティーヴォから成る。コラール部分の歌詞は第4節でメロディーは本件賛美歌のもの。

第5曲はテナーのアリア。歌詞は自由詩。フルートのヴィルトゥオーゾが聞こえるということは、前々作のBWV94で活躍したフルーティストがまだライプチヒに滞在していたのだろうか。

第6曲はテナーのレチタティーヴォ。歌詞は自由詩(第6節をふまえている)。

第7曲はソプラノとアルトの二重唱。歌詞の冒頭は第7節の冒頭。メロディーは本件賛美歌のアレンジ。前作のBWV101も、ブービー(最後から二曲目)はソプラノとアルトの二重唱であった。

第8曲(終曲)は合唱が歌うコラール。歌詞は第8節。メロディーは本件賛美歌のもの。

【メロディー】

続いてメロディーのことである(捜査が難航したのはコレ)。三つの情報を仕入れた。次のとおりである。

情報1。本件賛美歌の作詞をしたリングヴァルトが多分メロディーも書いた(注3)。このメロディーは、ニコラウス・ヘルマン(注4)の賛美歌「Wenn mein Stündlein vorhanden ist」のメロディーとして作曲された(注3)。「Wenn mein Stündlein」はこういう曲である。

え?リングヴァルトがメロディーも書いたといいながら、他の賛美歌のために作曲したってどういうこと?その謎を探るべく本件賛美歌と「Wenn mein Stündlein」の関係性に言及する情報を探した。二つ見つけた。次のとおりである。

情報2。「Wenn mein Stündlein」には通常歌われるメロディー(直前の楽譜)のほかに二番手のメロディーがあり、それが本件賛美歌のメロディーである(二番手メロディー説。注5)、バッハ作品目録(BWV)はこの説を採っている(注6)。

情報3。(情報2を否定して)「Wenn mein Stündlein」の四声編曲のテナーパートが本件賛美歌のメロディーになった(注6)。

情報1の「作詞者が作曲もした」と「他の賛美歌のために作曲した」は相互に矛盾しているようにも見えるが、あえて整合性を持たせるなら二つの可能性が考えられる。一つは情報2とリンクさせて、リングヴァルトが本件賛美歌の作曲をし、それが「Wenn mein Stündlein」の二番手メロディーになった、と考える途。もう一つは、情報3とリンクさせて、「Wenn mein Stündlein」の四声編曲のテナーパートを本件賛美歌のメロディーに「編曲」したのがリングヴァルトだった、と考える途である。だが、情報1の二つの内容を別々の人が書いた可能性がある。じゃなければ、もう少し二つの内容について整合性を持たせる書き方をしたと思われるからである。この際、メロディーをリングヴァルトが書いたという話は横に置いておき、情報2と3のみを検証した方が良いかもしれない。その場合、情報3は情報2を否定した上での論説であるから説得力を感じるのだが、曲想が全く異なる「Wenn mein Stündlein」のテナーパートがどうやって本件賛美歌のメロディーになるかは想像がつかない。件の四声編曲を見れば一目瞭然だろうが手元にない。裏がとれてない状況である。捜査は継続中である。

【支流探し】

では反対側の下流に向かおう。バッハはBWV113以外にも本件賛美歌を元曲とするカンタータを書いている。

一つはBWV131「Aus der Tiefen rufe ich」。バッハの最初期頃のミュールハウゼン時代の作品である(人気曲のBWV106と同時期の作品である)。第2曲と第4曲のアリアの背後で本件賛美歌のコラールの第2節と第5節が歌われる。アリアにコラールをかぶせる手法はライプチヒ時代においても変わらずバッハが用いる手法である。まさに「三つ子の魂百まで」である。

もう一つはBWV168「Tue,Rechnung!Donnerwort」。第6曲(終曲)のコラールで本件賛美歌の第8節が歌われる。

本件賛美歌のメロディーから他の賛美歌が生まれ、それがバッハのカンタータになった例もある。「Herr Jesu Christ,ich schrei zu dir」(注7)と「Herr Jesu Christ,ich weiß gar wohl」(注8)のメロディーはいずれも本件賛美歌のメロディーであり、前者はBWV48「Ich elender Mensch」の元曲となり、後者はBWV166「Wo gehest du hin?」の元曲となった。

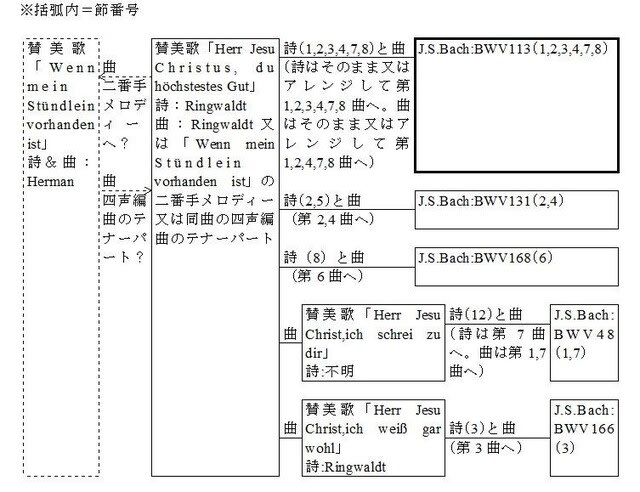

以上の源流から下流に至る流れを図にしたのが下図である。

以上である。

注1:Bartholomäus Ringwaldt(1530~1599.5.9(推測))

注2:BWV113のWikiドイツ語版。バッハ全集第3巻(小学館)。

注3:「Herr Jesu Christ,du höchstes Gut」のウィキペディア英語版

注4:Nikolaus Herman(1500頃~1561.3.3)

注5:バッハデジタル(https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWork_work_00011320)

注6:バッハの教会カンタータ> コラールの歌詞とメロディ(http://www.kantate.info/choral-title.htm#Herr%20Jesu%20Christ,%20du%20hochstes%20gut)

注7:作詞者不明

注8:作詞者はリングヴァルトである。