家の近くのむし探検 第8弾

5月7日にいつも用水路脇の作業小屋で虫探しました。

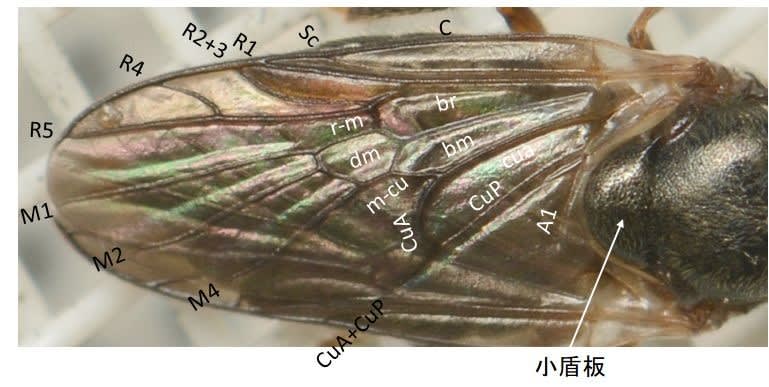

いつもの様に作業小屋の横にかけられている幌で探していると、ミズアブが止まっているのに気が付きました。いつもと感じが違いますが、翅脈からはミズアブみたいです。そこで、昨日見つけた「日本産水生昆虫第二版」の属の検索表で調べてみました。

①M4脈はd室(dm室)から出る

②触角鞭節は8節からなり、全体として円筒形あるいは紡錘形、小盾板後縁の刺状突起は0、4あるいは6本

Beridinae亜科

③小盾板後縁に刺状突起は0 Allognosta

検索表を使うとこんな写真でもある程度は調べることができて、①~③の過程を経てAllognosta属になりました。

まずは翅脈です。翅脈の名称は「日本産水生昆虫第二版」を参考にしてつけました。①はこれを見ると分かります。

②の触角はかなり苦しいのですが、何とか8節かなと思っています。②と③の小盾板後縁の刺状突起はかなり大きな突起がニョキニョキ生えていることがありますが、上の写真を見るとそんなものはありません。ということで、一応、Allognosta属かもというところまではたどり着いたのですが、この検索表、水生種だけを扱っているのでこの場合はまったくあてになりません。いずれそのうち、MNDで亜科の検索からやってみたいと思っています。

次は作業小屋の横に生えていたゼニゴケです。こんな風に傘がちぎれているような恰好のものは雌株です。なぜか雌株ばかりいっぱい生えています。

ちょっと拡大してみました。傘の裏側の白い部分に胞子があるのでしょう。

そう思ってひっくり返してみました。丸いものが見えるのですが、これが胞子嚢かなぁ。よく分かりません。でも、手元にあった、井上浩、「こけ その特徴と見分け方」(北隆館、1989)を読むと意外なことが書かれていました。その部分を要約すると次のようになります。ゼニゴケはよく雄株は雄株だけ、雌株は雌株だけが固まって生えています。ただ、胞子ができるためには有性生殖をしなくてはいけないので、雄株から出た精子は雌株に達しないといけません。ところが、精子は必ず水の中を泳いで達するので両者は相当近くないと生殖に至りません。従って、雄株と雌株が混じって生えているときだけ、有性生殖が起き、胞子ができます。それではこんな風に雌株だけ、雄株だけが固まって生えているときはどうやって増えるかというと、葉状体にある盃型の無性芽器が基になり無性生殖で増えていくそうです。都会などでは雄株と雌株が混じって生えていることもあるのですが、その場合も悠長な有性生殖より無性生殖の方が盛んなので、やがて雄株は雄株だけ、雌株は雌株だけに固まって生えてしまうそうです。

これは用水路脇に生えていたペラペラヨメナです。これを写しているとき、ふと見上げると、知人が山の方に向かって歩いているのが見えました。それで、ちょっと追いかけて、一緒に山麓を歩いてみることにしました。

最初にシオヤトンボを見つけました。いつも暗い場所で小さな虫ばかり写していたので、トンボはあまり写していませんでした。シオヤトンボも久しぶりです。

今頃咲いているのはノアザミかな。

山麓には民家が点在していて、それを過ぎて山に向かうとため池があります。その近くでサナエトンボがいました。胸や肩の紋を見ると、共にオグマサナエのようです。

ため池を覗くと大きな魚が泳いでいます。数もかなりいます。一応、写真を撮ったのですが、水面が光っていてあまりはっきりとは写りませんでした。コントラストをかなり上げてみるとこんな姿が見えました。たぶん、ブラックバスですね。こんなところまでいるとは。

帰りに、行きしなに見たノアザミにツマグロヒョウモンが来ていました。

最後はマンションの廊下で見た蛾で、上はモクメクチバ、下はリンゴドクガ♂です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます