漢字、ひらがな、カタカナと3つの書き文字を使う日本語は、世界でも類がないユニークなものです。主役は、もちろん漢字とひらがなです。カタカナは脇役として、もっぱら外国語(地名、人名などを含めて)や動植物名、擬音語・擬態語(ドッカーン、コツコツ(働く)など)用に使われています。でも、ブログを書いている中で、カタカナも使い方次第でなかなか便利だなぁ、というのに気がつきました。私なりのルール、使い方などをご紹介することにします。ブロガーの皆様のご参考になれば幸いです。

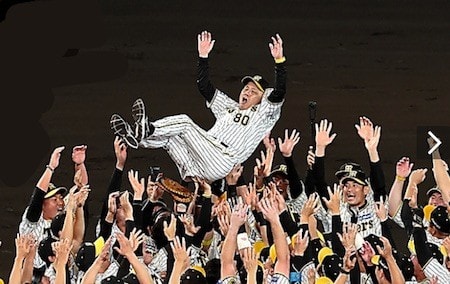

その前に、今年(2023年)、大きな話題になったカタカナ語に触れなければなりません。それは「アレ」です。阪神タイガース岡田監督のアイディアだ、とマスコミで報じられていました。チームが絶好調で勝ち進む中、いやでも選手は「優勝」という言葉を口にしたくなります。でもそれを大っぴらに使うと、選手自身がそれを意識しすぎて堅くなり、普段通りの力を発揮できなくなる心配があります。それなら、「アレ」に置き換えて、堂々と使おう、というわけです。大阪出身の岡田監督ならではのノリ(これもカタカナが似合います)のいい発想に感心しました。特別な意味を持たせていますから、やっぱりカタカナでしょうね。見事、リーグ優勝した時の胴上げ写真です(9月14日付 朝日新聞ディジタル版から拝借しました)。(追記:11月5日、38年ぶりに「アレのアレ」を達成しました。おめでとう)

さて、個人的にカタカナも使い方次第で便利だなぁ、と意識したきっかけがあります。当ブログで、大英博物館の歴史的収蔵品を話題にした時、そのタイトルをどうするか考えたことです。

「収蔵品」だと堅いですし、「物」だと失礼な感じがします。あえて「モノ」とし、それについて語るのだから「大英博物館のモノ語り」とシャレ(これもカタカナが似合います)てみました。ちょっとインパクトがあり、まずまずの工夫だったかな、と感じています。

で、私なりのルール、使い方です。

まずは、漢字がありながら、あえてカタカナを使うケースです。軽い文章の中で文字が重々しかったり、イメージがあまり良くない時などが出番です。例えば「蘊蓄(うんちく)」です。画数が多く、ちょっとわずらわしいので「ついウンチクを傾けてしまいました」のように自虐的に使うことがあります。「愚痴(ぐち)」というのも、「愚」と「痴」の組み合わせが好みに合わないので「グチ」としたりもします。

「惚気」というのがあります。「のろけ」と読み、ぬけぬけと愛情話を披露することですが、ちょっと読み慣れないです。「なんの相談かなと思うてたら、きっちりノロケ話を聞かされてもうた。アホらし」と、ここもカタカナの出番です。

該当する漢字がなく、かといって「ひらがな」だと文の中で目立たず、埋没しそうな時があります。そんな時は、カタカナでちょっと目立たせる工夫をします。

例えば、関西を中心に、意地悪な性格をさす「いけず」という言葉。関西弁でもあり、目立たせたい時は「イケズ」とすると、すっきり収まる感じです。「アホ」「ボケ」「ケチ」「ボヤキ(不平、不満)」など、どうも関西系の言葉にはカタカナが似合うのが多い気がします。

それで思い出しました。もともとは関西のお笑いの世界で使われ、いまや全国区になっている「ボケとツッコミ」です。「呆(ぼ)け」と「突っ込み」と漢字を当てることはできます。でも、漫才などでの役割分担を指す業界用語であり、本来の意味ともギャップができています。やはりカタカナが馴染みます。そうそう、客の笑いが取れた時に使う「ウケる」というのもありました。客に笑いが「受け入れられる」から来て、これもカタカナが似合います。

最近、カタカナ化が進んでるなと感じるのは、ごく普通の言葉ですけど、ちょっとズラして、違う意味、ニュアンアスを持たせて使うケースです。

例えば、「危ない」という言葉。すぐに怒り狂って、刃物を振り回したり、暴力をふるうのは文字通り「危ない=危険な」人物です。でも、性格的に偏っていたり、社会性に欠けるところがあって、普通のコミュニケーションが取りにくい人というのもいます。確か、ビートたけしさんが使い始めたような覚えがあります。危害が及ぶわけではありませんが、扱いを間違えると「危険」なので「アブない」と使いたいです。

さて、私なりにカタカナの「便利な」使い方、実例などをご紹介してきました。