園長先生や保育士の皆様と玄関でお別れをし、園長先生はお寒い中駐車場まで出てきて下さった。最後、車の窓を開け、互いに会釈し、聖心三育保育園を後にした。1歳未満の幼児の表情が脳裏から離れず、わたしは重たい気持ちを引きずったまま、後部座席に座った。

車はこれから、飯館村へと向かう。

飯館村は、相馬郡の中で唯一太平洋に面していない内陸部の人口6000人ほどの村だ。東日本大震災の時、震度6を記録し、建物の倒壊こそ免れたものの、放射能汚染によって深刻な被害が及ぼすとし、「計画的避難区域」に指定されてしまった村でもある。よって、村民のほとんどは近隣に自主避難し、一部の人々は村に残っているという。飯舘村役場は、福島市役所飯野支所の中にあり、ここで行なっているそうだ。

車の中から見える風景がだんだん、だんだん、変わっていく。Y秘書は、車をスピードを緩め、今走っているエリアについて説明をはじめて下さった。今は、このエリアでは家屋の除染を始めているそうだ。一軒一軒足場を組み、屋根から除染していく。丁度この辺りは、115号線の霊山町石田のあたり。道の両側は建物は少なく、畑や田んぼの風景になっていた。

このエリア一帯、柿が有名で、この時期には干し柿の出荷が盛んだそうだ。しかし、被災してから迎える最初の冬、どの柿の木にも実がついており、Y秘書にとっては異様な光景だと感じられる様子だった。出荷をあきらめた農家が、どれほど多い事か、それは実のついた柿の木を見れば想像が出来るだろう。

車は飯館村に入る佐須峠に差し掛かった。坂道をまた元のスピードで上がっていく。線量計はこの峠付近から、1.41マイクロシーベルトになっていた。数値は峠の坂道の角度に比例するかのように上がっていく。山がいかに汚染されたか、この上昇する数値を見れば、こころが痛む。

この山越えの道である31号線では、線量計が5マイクロシーベルトまで上がっていた。上がったり、下がったりを繰り返し、平均では3マイクロシーベルトにはなっていた。こうして、山の峠を越え、ようやく飯館村に入って行った。

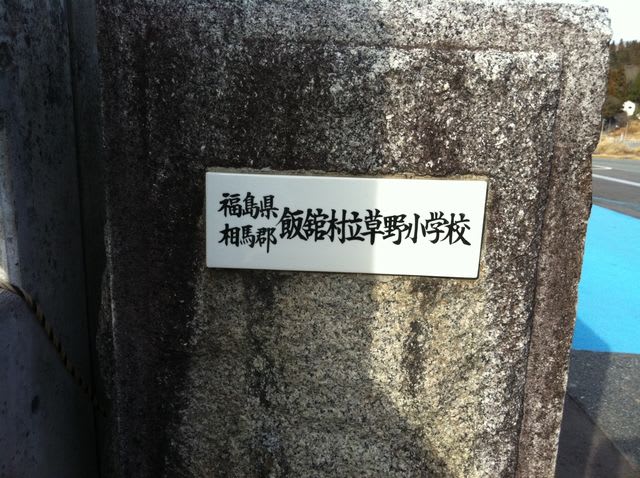

最初に立ち寄った場所は、飯館村の草野小学校だ。

ここは、線量計で量った数値として、最も汚染が高いとされている小学校で、勿論今も休校状態である。長い間、立入禁止とされた場所であり、校門の前には風化しちぎれたロープが門柱にあった。到着した時はすでにこのロープが地面にあり、入ろうと思えば入れる環境であった。

Y秘書は、ここで線量計を持参し、数値を量ってくれた。アスファルトの上で1.32マイクロシーベルトだった。そして、小学校の中に入り、目の前には二宮金次郎の銅像があった。子供が来ない小学校での、二宮金次郎の銅像は、本当に物悲しさがある。

この銅像前を通過すると、校庭だ。表裏を除去していない運動場で靴のまま入れば、微量にも靴に放射線がつくが、気に止めることなく校庭を抜け運動場へと入って行った。

被災してから、9ヶ月を過ぎ、運動場では夏には草が生え、誰も除去することのないまま、この冬枯れて行った様相を即座に想像出来るほど、運動場は手付かずのままだった。サッカーのゴールの網も風化によって破れたままの状態。

左には、ジャングルジムがあり、そして鉄棒があり、確かに子供達がここで遊んでいたという実感はしたが、やはり9ヶ月という時の長さに、風化を進ませた感が否めなかった。

Y秘書は運動場脇にある木の下の草むらで線量計を量っていた。数値は4.10マイクロシーベルト。保育園とは比較にならない程高い数値だ。しかし、保育園で園長先生たちが話していたこの数値について、県民の一部は疑問を抱いているという。何が疑問か?と言えば、震災が起きる前の数値を知らされていないことである。原発そのものを擁護される専門家と、否定される専門家が被災後メディアで両者が発言している故に、抱かれた疑問なのだろう。確かに御指摘される疑問は、ごもっともな質疑である。平穏だった時の日常生活では、いったい線量はいくらだったのか?という事を誰も知らないため、今報じられる数量が、どれだけリスクがあるのか、本当のところどれを信じていいのかに迷いがあると仰っていた。

菅内閣がいかにどうしようもなかった内閣か、それはこうしたメンタリティーの部分がはっきりと伝えてくる。時間のかかる問題と、即効で対処出来る問題と、熟慮の上で正しく伝えていない点が、最終的に住民の混乱を招いているのだ。飯館村の菅野村長もまた、政府の方針に対し、攻防があった。それは、菅野村長が震災後に手記として出版された「美しい村に放射能が降った~飯舘村長・決断と覚悟の120日~」を読んで頂ければ、詳細が分かる。菅野村長には、励ましのメールも多く届いたが、批評批判も同じだけメールが届いているそうだ。

Y秘書は、飯館村を一言で言えば、とても裕福な村だと告げた。被災する前、人口6000人ほどの小さな村だが、老人ホームなどの立派な施設があるという。わたしは、どのようにして裕福な村に確立出来たのかは、Y秘書にはお尋ねしなかったが、彼が伝えた通り、役場は本当に立派な建物であった。

この役場の前では、線量計の巨大な測定器表示機器が設置されており、この日は、1.71マイクロシーベルトの数値を示していた。被災から9ヶ月で、この数値自身は随分下がってきている。役場の前には数台の乗用車が止まっており、中には人影が見えた。一時的に立ち寄られた光景のようだ。そして、役場の前の道路の南側には、大きな施設があり、そこは老人ホームだと言う。Y秘書が、車に乗るように言われたので、わたしたちは乗り込み、その老人ホームの前の駐車場へと入っていった。だが、その駐車場では車は沢山止っていたが、施設の中には誰一人いない様子だった。

Y秘書は、「ここには、誰もいない様子ですね。」そう言って、また車を走らせた。また峠を下りていく。来た道を戻りながら、今度は相馬市へと向かう。この間、村民の住むエリアを通過したが、ホームセンターなども閉鎖され、商品も一切なかった。ただあるのは、空き店舗と駐車場。

また、鳥も、犬も、猫も、牛などの家畜も、一切の動物を見ることはなかった。いや、一番気になったのは鳥である。わたしの住む場所にも、寒い季節であっても鳥は飛んでおり、たぬきもたまに出てくる。確かに冬に入りかけた飯館村は、厳しい冬でもある。しかし、空にも山の空にも、鳥は一羽もいないのだ。自然の風景の一部にある鳥がいない欠如した山間というのは、やはり一抹の怖さがある。飯館村は、今、鳥さえ近づかないという場所になっているという事は確かだろう。

わたしは、飯館村の菅野村長が理念として掲げる村民への想いに十分理解を示しながらも、鳥が一羽もいない場所に、果たして人が住む事は正しいのだろうか?という想いが芽生えていた。これらの判断は、いわば哲学的判断がもたらす正義であろう。正義がどの主義によって確立されているのか、それによって未来への岐路の立ち位置が異なると想っている。

菅野村長は村民がこの村に後2年戻れる事を理想として掲げていたが、わたしは、実際にこの村に入り感じた体感として、肉体的にも精神的にも、住む事に負担が完全に軽減されねば、戻る事は難しいと感じていた。なぜなら、そもそも、イキモノは同じ場所に定住しないからだ。イキモノは、本能として安全な場所に移動し生きるからである。

だが、イキモノである人間は、本能と別に思想哲学を持っている。わたしは、この観点から、中道こそが理想の歩みだと想っている。ある種の理想や主義に基づく1つの正義ではなく、複合的な正義。これらは行政改革の類ではなく、人が子々孫々とそこに住むという問題だからだ。

現実的に、これは菅野村長や飯館村の住民達の努力のみでは困難である。やはり、国や東京電力の克服するための度量が求められる。その度量を最大限に引き出す事、これこそ被災地でない国民の声が背中を押すのではないだろうか。

被災地でない処に住むわたしたちは、等しく問われているように想う。

今年の春には、自然界のイキモノが飯館村に訪れるのだろうか。

(つづく)