黒部渓谷トロッコ列車とパノラマ展望ツアーの旅 2023.10.22

宇奈月駅、トロッコ列車の旅はここから始まる。列車に乗る前に宇奈月エリアを散策。

早朝の宇奈月ダムまで上がってみる宇奈月湖に架かる湖面峡、この橋を渡り進むととちの湯にと着く車はここまでで行き止まりとなる。途中に宇奈月温泉木管事件碑が立つ興味のある方はググってみてください。

湖面にには城を思わせる円筒形の建物、新柳河原発電所が立つ。奥の山々の頂には、昨日来からの雪が積もる。

温泉街には普通にサルも

宇奈月駅を出発するトロッコ列車、列車はすぐにトンネル、新山彦橋を渡る(山彦橋より見る)1時間20分のトロッコ列車の旅が始まる。

9:00 宇奈月駅出発

相変らず多くの人で賑わっている。私の乗った車両は満席、普通客車8編成だがどの客車も満席状態、思うように写真も撮れない。車窓からの風景は帰りにと少々我慢。

狭軌道の車両はギシギシと音を上げながら進むトンネル内は狭く壁面に手が届きそうな幅しかない。窓がない普通客車は外気を肌で感じることができる

黒薙駅を出ると直ぐに鉄橋を渡る。左手に架かる水路橋を見ることができる

跡曳水路橋

富山県黒部市の柳河原発電所 跡曳水路橋(やながわらはつでんじょ あとひきすいろきょう)は黒部川の支流の黒薙川に架かる水路橋である(写真1枚目)。2009年(平成21年度)に土木学会 選奨土木遺産に選奨された。

竣工年:昭和2年

選奨理由:RCアーチとして当時最大スパンの橋梁であり、水路を支える柱頂部の連続シャローアーチは当時の技術水準の高さを感じさせる。水路用の上路RCアーチ橋である。

「土木ウォッチング」HPより

笹平、出平、猫又、そして、鐘釣ここまで約14.3km時間で60分、小さなトロッコ列車の普通客車満席状態で少々疲れが、あと20分の辛抱木屋平に停車ここでは乗客の乗り降りは無いからすぐに出発

10:18 欅平 標高 599m

程なくして欅平に到着小さな客車から大勢の乗客が降りてくる、本当にこんなにも乗っていたのかと思うくらいに。

ツアー組は改札を出ることなくホームを先にと進む、そこが集合場所、ちょうど黒部川第三発電所の上付近。ここでガイドと合流ヘルメットをお借りして着用。第一班は青色ヘルメット、ちなみに二班はオレンジ色、三班は黄緑色。行程の説明・注意事項を聞き待つ。

ここから先に進むための専用車両がバックにて入ってくる機関車と客車3両の四両編成。参加者は機関車前で思い思いに記念撮影をしている。

昭和10年頃から現在まで活躍しているこの凸型(トツガタ)の機関車。運転席が真ん中にあり、運転士は横向きで運転

10:33 一号車・二号車に分かれて乗り込みいよいよツアーの出発、距離にして4・500m前進にて進みポイントを切り替えてバックにて100M程度、時間にして数分の乗車。

現在の標高が600mここは欅平下部トンネルここから竪坑エレベーターに乗って200m上の上部トンネルへと上がる。このエレベーターは貨車も載せることができる大型エレベーター中にも軌道が敷かれている。ダム建設用の資材の運搬用に建設されたもの。

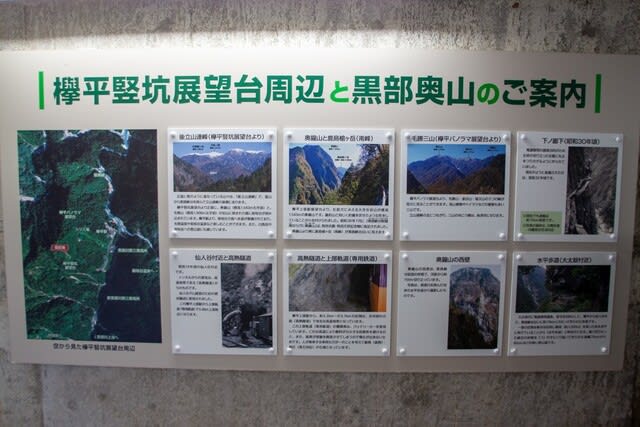

竪坑エレベーターを降り上部トンネルに出て100m程度進んだところに右手に曲がったところにい竪坑展望台がある。トンネルから出て一度に視界が開ける。先ほどまでの欅平からの風景とは一変している、みんなの口からは歓声が漏れる。まして雲一つない青空、真白に雪化粧した峰々これを見たら誰もが感動するだろう。

参加者はこの景色を背景にして記念撮影をしている。200m上がるとがるとこんなにまで景色が変わることに驚かされる。

再び、先ほどのトンネルに戻り下流側にと軌道横を登っていく・出口付近に近づくと登りは少し急となり階段も不揃いとなり足元を注意しないと躓きそうになる。どうもこの坑道は送水管を坑道内に引き込むために掘られたものらしい。

トンネルを上り詰めるとゲートがありそこから先は一般の登山道となる。ここから先は自由参加足腰に自信がない方はこちらで待つことも可能だが、参加者全員が登山道を登る。またこの地点に戻るため荷物をここにデポすることができるので参加者は不要な荷物を置いて登山道にと。

ここからは、案内人が坑道ガイドと山岳ガイドに交代してパノラマ展望台まで案内してくれる。登山道は桟橋が架かり急なところは階段が架けられている。途中に水平歩道、阿曽原方面の登山道との分岐点がありそこを横目に見ながらパノラマ展望台へと進む。10数分で展望台に到着ここは一般の登山者もいて360度景観を楽しんでいる。

周りの山々を眺めながら山岳ガイドの説明を聞く。ガイドの説明もほどほどに思い思いに記念撮影をしている。

私としてはここより奥の水平歩道へと思いをはせている。出来ることならこの紅葉の時期に登ってみたいと思おうが、ガイドの話では昨日も一件の滑落事故があったようで、ヘリコプターが頻繁に飛んでいたことを話してくれる。

黒四ダムまで30km途中の阿曽原で一泊しての登山になる黒四ダムから大町まで行くにも、もう一泊、そう考えると簡単にはいきそうにもない。

パノラマ展望台にて 続く。

後編 祖母谷へ・・・・・。