昨日は肌寒い一日から今日は朝から快晴です。

気温は夜明けの8.0℃から順調に上がり、午後2時過ぎには21.5℃にまでに。

外に出れば、上着を脱ぎ腕をまくるほど暑いぐらいの一日になりました。

14時、20.9℃、43%

14時、20.9℃、43%NHKラジオ深夜便・今日の誕生日の花は「センブリ・千振 」、リンドウ科の

二年草で日当たりの良い斜面などで夏から秋に星形の白い花を咲かせる。

花径は3㎝で花冠は深く5裂し、花弁は長卵形、縦に淡紫色の脈が5本がある。

花言葉は「はつらつとした美しさ」

花弁には黄緑色の蜜腺があり、昆虫を呼び寄せて送粉者として利用するが、

日本人は明治以降ゲンノショウコ、ドクダミを含め三大民間薬と苦み胃腸薬と

して重宝していた。

これは全草に各種の苦味配糖体(スウェルチアマリン、アマロスエリン、

ゲンチオピクサロイドなど)による極めて強い苦味成分が含まれているからで

千回振り出しても(熱湯の中で煎じる)、まだ苦いことから千振(せんぶり)

という名前の由来になっている。

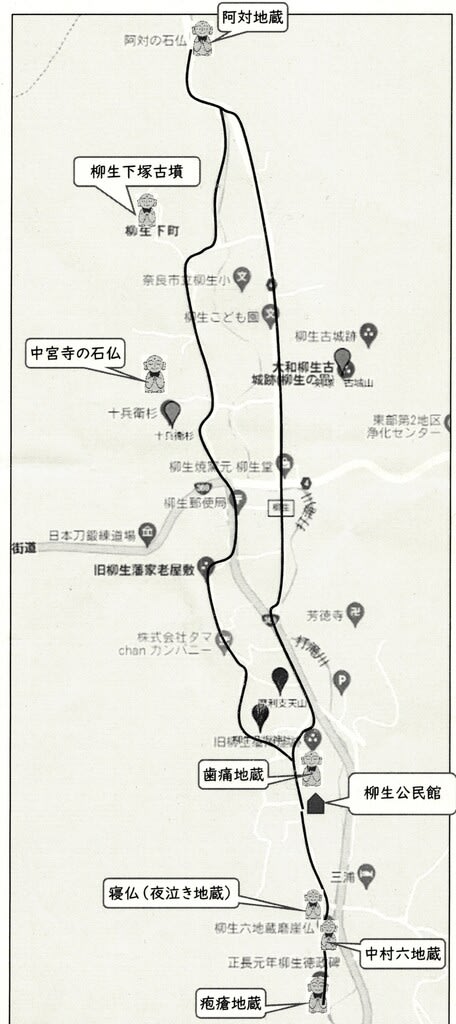

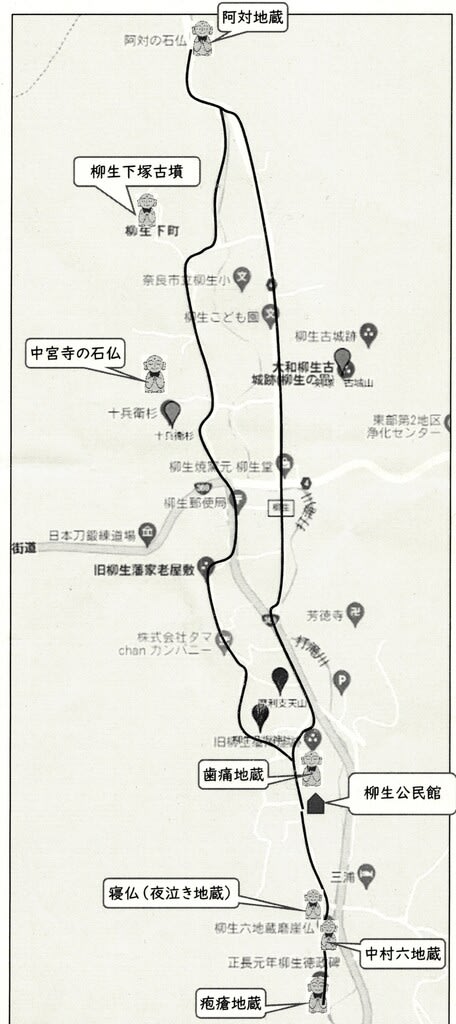

柳生石仏巡り

柳生公民館(旧柳生藩陣屋屋敷)9:10・・・歯痛地蔵・・・八坂神社・・・9:20

摩利支天山・・・旧柳生藩家老屋敷・・・9:45(十兵衛杉)中宮寺・・・9:55

柳生下塚古墳・・・阿対地蔵10:10・・・柳生古城跡周囲の地蔵・・・11:05

寝仏・・・中村六地蔵・・・疱瘡地蔵11:10・・・11:25柳生公民館

摩利支天山・・・旧柳生藩家老屋敷・・・9:45(十兵衛杉)中宮寺・・・9:55

柳生下塚古墳・・・阿対地蔵10:10・・・柳生古城跡周囲の地蔵・・・11:05

寝仏・・・中村六地蔵・・・疱瘡地蔵11:10・・・11:25柳生公民館

石仏巡りⅡ

中宮寺を出て、柳生下町を行けば、突如お城風の造りのお宅が・・・

そして山へ入る手前にお茶の専業農家があり、その上にお茶畑が出現。

かつては月ヶ瀬や柳生のお茶も宇治茶の産地の一つだったのが・・・

大和茶として販売できなくなり、値も半分ほどに下がっているのだが。

👇柳生下塚古墳(白い説明版)

柳生下塚古墳は、奈良県最北の古墳(古墳時代後期7世紀)で、茶畑の中に横穴式石室が開口し、玄室は高さ2.7m、奥行き3.6m、幅1.8m

柳生宗厳が家型石棺を取り出し手水鉢にしたとの柳生家家譜「玉栄拾遺』に

記録されており、石舟斎と号したと伝えられる。

お茶の木にもう花が・・・

下り打滝川左岸を下れば・・・

10分ほどで、右岸の自然歩道に入りれば『阿対の石仏』に。

右側は鎌倉末期の「阿弥陀如来」、流行り病よけの願いをきいてくれると。

左側は室町時代の「地蔵菩薩」、豆腐をお供えすると子供が授かるといわれ

お礼参りには自作の千個の数珠をお供えなのですが、千羽鶴でもよいと。

このまま自然歩道を行けば、笠置寺へ行かれるのですが・・・

元に戻り、笠置古城横を戻れば、古城の山際に村人により地蔵様がいくつも

祀られており、私道から山の中腹へ上り、その一つを見せて頂けた。

里山の秋の風情を感じながら歩く。

田んぼにはひこばえが・・・

こんあところにハス田もある。

家の前には立派な菊の鉢が・・・

さあ、柳生公民館まで越えて、南に向かえば桃山時代の「寝仏」夜泣き地蔵

結界を意味する「中村六地蔵」明応十年酉辛三月十四日(1501年)の銘が。

そして「疱瘡地蔵と徳政碑文」、大学入試に出た徳政碑文で唯一とされる。

右横にも地蔵様

疱瘡地蔵様と右下に碑文があるのですが・・・拓本の採りすぎで不明瞭

👆徳政碑文・不明瞭

室町時代・生長元年(1428年)生長の土一揆によって、徳政令を勝ち取った

郷民の誰かが記念に彫ったといわれ、

『生長元年ヨリ サキ者カンヘ四カン カウニヲ井メアル ヘカラス 』

意)生長元年より以前の神戸四箇郷における負債は一切消滅した

*四箇郷は大柳生庄、小柳生庄、坂原庄と邑地庄を指す

芳徳禅寺に伝わる沢庵宗彭の鐘銘文に記されることで証明されている

芳徳禅寺に伝わる沢庵宗彭の鐘銘文に記されることで証明されている

奈良教育委員会

奈良教育委員会 柳生地区は一つの文化が栄えていた地域ですね。