南の空には青空も顔を出したが、13.2℃止まりの寒い一日でした。

23日若草公民館『多聞城と松永久秀の戦跡を巡る!』講座の話です。

午前は元若草中学校教諭の北村雅昭先生の二時間の講義、午後から

松永久秀が築いた多聞城跡を訪れ、残された痕跡や戦略的位置等を

把握し、その後東大寺境内に移動して、三好三人衆と松永との対立

で半年にも及ぶ「東大寺大仏殿の戦い」の結果、1567年10月10日

には大仏殿が二度目の炎上してしまいます。

”大仏殿を燃やしたのは誰”との問題を、通説の戦国の大悪人の松永か

それとも北村先生の最近の文献的研究から三好方ではないかを、現地

で位置関係を含めご説明していただけた。

先ず若草公民館から佐保川を渡り、

多門町に入り

坂道を200mほどで、多聞城跡、現在は若草中学校の正門に。

許可をもらっておられるので校内に入らせていただきました。

階段の右横に「多聞城跡」の石碑が

その前から右手に出土したお地蔵様などが祀られており、現在も

増えているようで、PTAが赤い前掛けを掛けられ、毎年東大寺末寺

「五劫院」から来て頂いて法要もされているとか。

上る道筋から、小さな平地が散見され、曲輪の存在も推定できるとか

校舎が建つ平地(標高150m程)からは、東を見れば眼下の佐保川、

彫りの役目を、そして1Km先の東大寺大仏殿、興福寺五重塔が見え、

南東には聖武天皇南陵が

堀切で光明皇陵で接しています。

北からは京都に通じる奈良街道、そして善称寺山があり、

現在は若草中学の運動場になり、城との間には堀切が造られ、多聞城

西北側は断崖になっていた。

守りに堅く、攻め出すのに易い、築城に適した場所になります。

下記は多聞城跡の実測図1946年頃で、若草中学新設前のもの

昭和21年の若草中学新設工事で、整地され2m程削られている。

その跡は、光明皇后陵に接する空き地に見られます。

約1m強、校舎から上っており、その面に五輪塔の一部や瓦などが

見ることが出来ます。

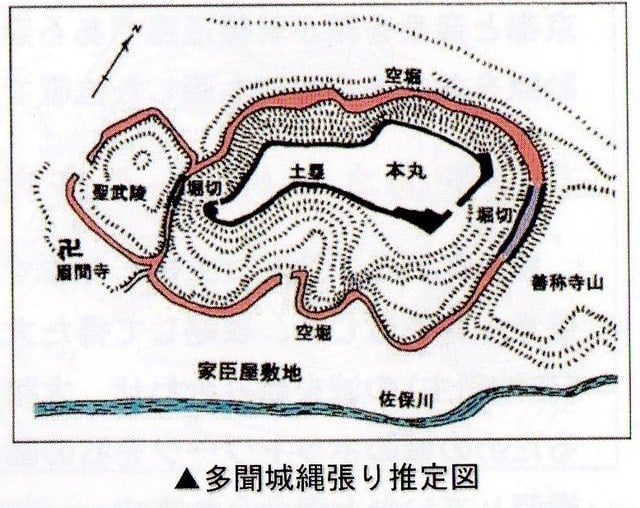

縄張りの推定図で、永禄二年(1559年)に築城が始まります。

問題点は、縄張り推定図にあるように二つのお寺があったのですが、

眉間寺は聖武陵の南西側に移されたが、廃仏毀釈の影響で廃寺に

その後の石碑が寂しく残る。

そして西方寺も奈良市油阪東町に現存し、正親町天皇が西方寺住職に

下された綸旨(天皇の意思を伝える)、日付が永禄二年八月十七日

既に築城を開始し、縄張りを考えていたことを示すそうです。

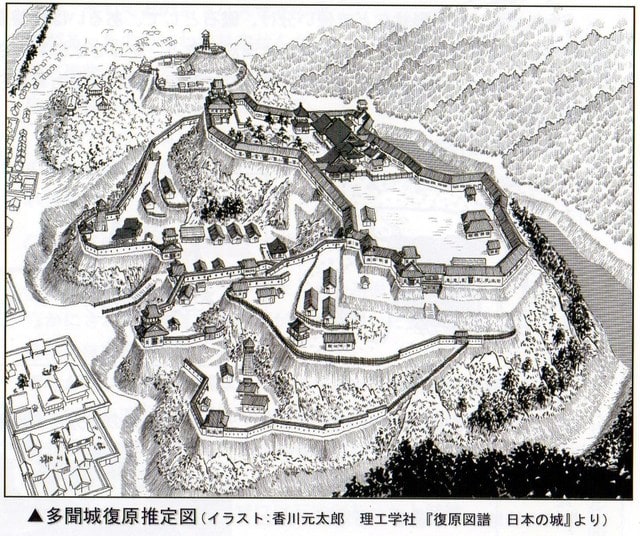

1564年に多聞城は完成するのですが、

きっとこういう姿で観られたのではないかと想像されている。

次回に続く