今朝の最低気温は5.9℃、これでもまだ平年より暖かい朝の奈良、

晴れ渡った春の空も、この後厄介者の黄砂が西日本に飛散してくるようだ。

スギ花粉も今日明日と最後の大量飛散になり、黄砂とも重なり要注意ですね。

12時、19.7℃、40%

12時、19.7℃、40%午後1時過ぎに最高気温22.4℃を示す中、小庭で生えだした草を抜いていると

「バイモ・貝母」別名の「アミガサユリ・編笠百合」が椿の根元で開く。

花の網模様が特徴的なユリの仲間で、連れ合いは茶花として重宝している。

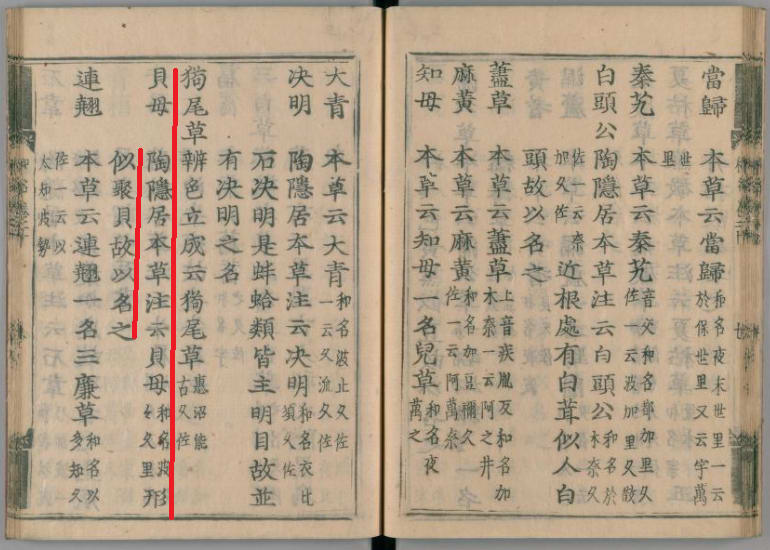

自生地の中国東部では700年前になり咳止め、痰切りや止血の生薬(乾燥させ

た鱗茎)を「貝母(バイモ)」として栽培され、日本にも約300年前(享保年間)に

薬用植物として渡来した。

江戸後期の 岩崎灌園 「本草図譜」に載る

先日東大寺界隈を巡ってきたが、書き忘れたことがある。

東大寺大仏殿を囲む回廊の中門(1716年再建・重文)、回廊外から大仏殿の

全貌が見られる五間三戸の入母屋造・本瓦葺 の楼門です。

左右におられる仏さま、東大寺南大門(国宝)の左右の仁王像(国宝)に比

し、ほぼ目が向ける方はおられない。

中門再興後、1719年に京仏師の「山本順慶」一門により造立され開眼供養を。

向かって左(西)側は「持国天」、 右(東)側は兜跋毘沙門天(とばつびしゃもんてん)

仏法を守り東方を守護する武神 兜跋国(トルファン)に化現した異形像で

北方を守護する善神「多聞天」ともいう。

足元は「持国天」は二邪鬼、 「兜跋毘沙門天」は「地天」と「二邪鬼・

尼藍婆、毘藍婆」の上に立たれる。

是非足元を見て頂ければ地天の優しそうなお顔と邪気の可愛げな姿に。

実は女性4人の観光客がガイドブックを手に下を眺めてわいわいがやがやと。

地天がおられることは知ってはいたのが・・・つられて・・・じっくりと。

見れば見るほど引き込まれていく。