重く垂れこめた曇り空、陽射しは時折あるも最低気温は1.7℃から、13時前の

7.8℃迄上がるも、吹く風は冷たく寒い一日に。

12時半、5.2℃、56%

12時半、5.2℃、56%

今日は「文化財防火デー」、1949年のこの日、日本最古の壁画が描かれた

奈良の法隆寺金堂が火災により焼損したことから1955年に制定され、奈良県

でも法隆寺はもとより、各地で文化財の防火訓練が行われた。

1974年のこの日、世界中で愛されるマスコットキャラクター「モンチッチ」

の誕生日らしく、誕生から50年ん節目で、同キャラクターの製造及び企画等

を行う「株式会社セキグチ」が制定したと。

HPより

HPより

先日24日の朝、急に連れ合いから”予定が空いたので、どこかへ行こう!”と

早咲きの桜で有名な西国三十三ヶ所観音霊場第2番「紀三井山 金剛宝寺護国院

(紀三井寺)」へ行くことに。

というのも、1番札所の那智山・青岸渡寺へ一昨年・昨年と行って以来、

行けておらず、そして11年目が迫り車の買い替え予定なのに、ガソリンが多く

残るため、長年の御奉公のお礼も兼ね、ドライブにと10時15分に出発。

奈良県の中部、五条あたりは雪が舞い、民家や道際は雪で真っ白、でも道路に

は雪はなく順調に和歌山に入り阪和道の乗り入れ、和歌山ICで下り市内を進む

、紀三井寺の標識で左折すれば、12時20分に到着。

寂しい門前です。真冬の寒さで開けているのは僅か。

左に行けば裏門前駐車場(2時間300円)か、楼門前コイン駐車場(30分100円、

最大400円or600円)があり、231段の石段を上れば、本堂へと。

脚が悪い方は、裏門前から狭い道を上り山上P(700円)に停め、エレベーターで

楼門右側にケーブルカー(400円)で本堂へと上がれますが・・・

寺名の由来は、三つの井戸「吉祥水・きっしょうすい」「楊柳水・ようりゅうすい」

「清浄水・しょうじょうすい」から来ているという(日本の名水100選)が・・・

『紀伊続風土記』では付近の旧地名「毛見(けみ)」=毛見浦が転じたと。

当寺は770年、唐の僧為光(いこう)上人により開山され、十一面観世音菩薩像を

自ら一刀三礼のもとに刻まれ、秘仏となる。

歴代の天皇の御幸もあったようで、江戸期には和歌山城からも近く、紀州徳川

家の歴代藩主が訪れ、繁栄を祈願された寺になった。

特に1760年頃に本堂を新築し、内部に10代藩主治宝(はるとみ)が寄進した多宝塔

が安置され、本堂横の入口、霊宝堂のなかには、治宝直筆の掛軸、一休和尚の

額、その他、西国三十三箇所の絵図などが多数展示されています。

また六角堂は、西国三十三所を巡礼したに等しい功徳があると伝えられる。

やはり231段石段を上らねばと、コイン駐車場・最大400円に車を停めていざ!

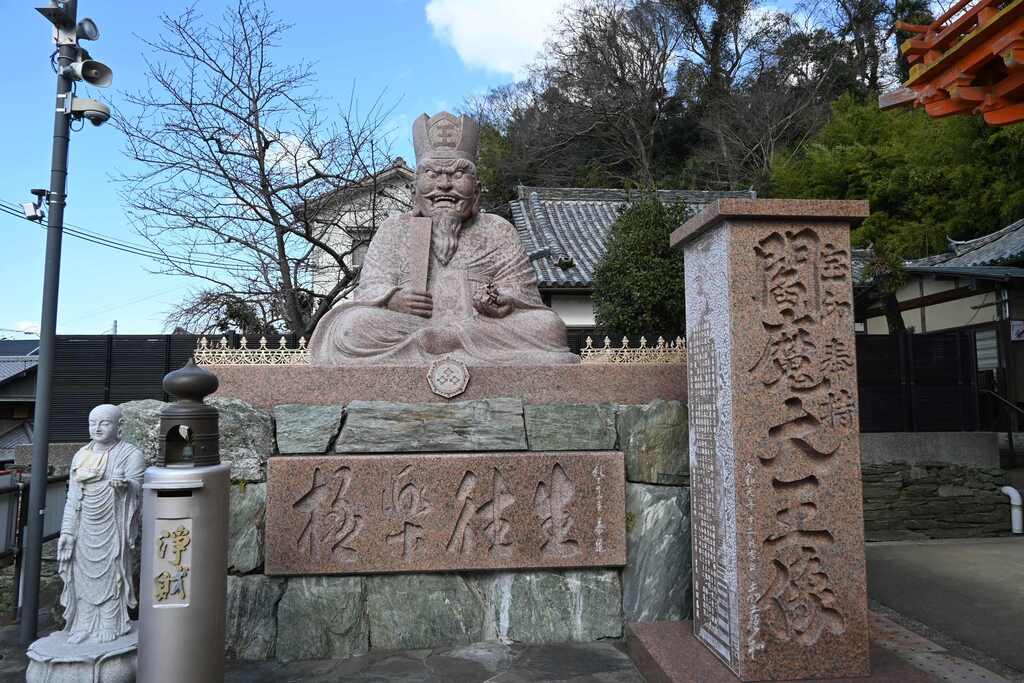

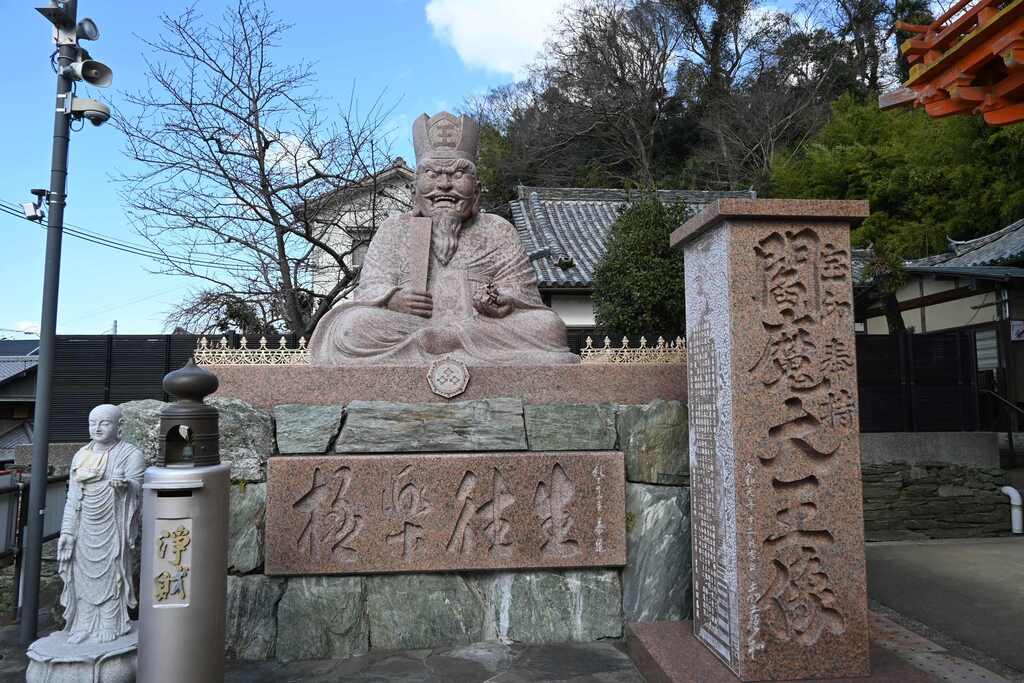

石段を上れば、左側に2019年12月に建立された「閻魔大王坐像」が睨む。

入山料は200円ですが、2024年4月4日まで徒歩は無料とのこと。

楼門は1509年建立で重要文化財、三間一戸・入母屋造・本瓦葺き。桃山時代の様式を残し欄間には、牡丹と菊の彫刻があざやか。金剛力士像を安置。

7.8℃迄上がるも、吹く風は冷たく寒い一日に。

12時半、5.2℃、56%

12時半、5.2℃、56%今日は「文化財防火デー」、1949年のこの日、日本最古の壁画が描かれた

奈良の法隆寺金堂が火災により焼損したことから1955年に制定され、奈良県

でも法隆寺はもとより、各地で文化財の防火訓練が行われた。

1974年のこの日、世界中で愛されるマスコットキャラクター「モンチッチ」

の誕生日らしく、誕生から50年ん節目で、同キャラクターの製造及び企画等

を行う「株式会社セキグチ」が制定したと。

HPより

HPより先日24日の朝、急に連れ合いから”予定が空いたので、どこかへ行こう!”と

早咲きの桜で有名な西国三十三ヶ所観音霊場第2番「紀三井山 金剛宝寺護国院

(紀三井寺)」へ行くことに。

というのも、1番札所の那智山・青岸渡寺へ一昨年・昨年と行って以来、

行けておらず、そして11年目が迫り車の買い替え予定なのに、ガソリンが多く

残るため、長年の御奉公のお礼も兼ね、ドライブにと10時15分に出発。

奈良県の中部、五条あたりは雪が舞い、民家や道際は雪で真っ白、でも道路に

は雪はなく順調に和歌山に入り阪和道の乗り入れ、和歌山ICで下り市内を進む

、紀三井寺の標識で左折すれば、12時20分に到着。

寂しい門前です。真冬の寒さで開けているのは僅か。

左に行けば裏門前駐車場(2時間300円)か、楼門前コイン駐車場(30分100円、

最大400円or600円)があり、231段の石段を上れば、本堂へと。

脚が悪い方は、裏門前から狭い道を上り山上P(700円)に停め、エレベーターで

楼門右側にケーブルカー(400円)で本堂へと上がれますが・・・

寺名の由来は、三つの井戸「吉祥水・きっしょうすい」「楊柳水・ようりゅうすい」

「清浄水・しょうじょうすい」から来ているという(日本の名水100選)が・・・

『紀伊続風土記』では付近の旧地名「毛見(けみ)」=毛見浦が転じたと。

当寺は770年、唐の僧為光(いこう)上人により開山され、十一面観世音菩薩像を

自ら一刀三礼のもとに刻まれ、秘仏となる。

歴代の天皇の御幸もあったようで、江戸期には和歌山城からも近く、紀州徳川

家の歴代藩主が訪れ、繁栄を祈願された寺になった。

特に1760年頃に本堂を新築し、内部に10代藩主治宝(はるとみ)が寄進した多宝塔

が安置され、本堂横の入口、霊宝堂のなかには、治宝直筆の掛軸、一休和尚の

額、その他、西国三十三箇所の絵図などが多数展示されています。

また六角堂は、西国三十三所を巡礼したに等しい功徳があると伝えられる。

やはり231段石段を上らねばと、コイン駐車場・最大400円に車を停めていざ!

石段を上れば、左側に2019年12月に建立された「閻魔大王坐像」が睨む。

入山料は200円ですが、2024年4月4日まで徒歩は無料とのこと。

楼門は1509年建立で重要文化財、三間一戸・入母屋造・本瓦葺き。桃山時代の様式を残し欄間には、牡丹と菊の彫刻があざやか。金剛力士像を安置。

『結縁厄除坂』231段から始まり、右側通行です。この坂にはこんなお話が

"その昔、紀の国屋文左衛門が若いころ母を背負い、この坂を登って、観音様

にお参りしていました。ところがある日、その途中で草履の鼻緒が切れてし

まい、困っているところに玉津島神社の宮司の娘が通りかかり、鼻緒をすげ

替えたのをきっかけに二人は結ばれました。”と

紀三井寺は、詩歌・俳諧・小説にと数多くの文学の舞台となっている。

例えば、夏目漱石は「行人」に紀三井寺や和歌浦を舞台に選んでおられます。

松尾芭蕉も一句詠む。

「見あぐれば 桜しもうて 紀三井寺」芭蕉

この句碑は、結縁厄除の坂を上り切った右側、清浄水の一画にある。

反対側には和歌山市指定天然記念木「紀三井寺の応同樹」、白龍大明神社の脇

為光上人が竜宮で竜王から贈られて持ち帰った霊木とされるタブノキ属の

常緑高木です。1966年指定時には周り2m、樹高15mあったが、虫損で1.5m

で切られたが、現在は新しい枝が育っている。

"その昔、紀の国屋文左衛門が若いころ母を背負い、この坂を登って、観音様

にお参りしていました。ところがある日、その途中で草履の鼻緒が切れてし

まい、困っているところに玉津島神社の宮司の娘が通りかかり、鼻緒をすげ

替えたのをきっかけに二人は結ばれました。”と

紀三井寺は、詩歌・俳諧・小説にと数多くの文学の舞台となっている。

例えば、夏目漱石は「行人」に紀三井寺や和歌浦を舞台に選んでおられます。

松尾芭蕉も一句詠む。

「見あぐれば 桜しもうて 紀三井寺」芭蕉

この句碑は、結縁厄除の坂を上り切った右側、清浄水の一画にある。

反対側には和歌山市指定天然記念木「紀三井寺の応同樹」、白龍大明神社の脇

為光上人が竜宮で竜王から贈られて持ち帰った霊木とされるタブノキ属の

常緑高木です。1966年指定時には周り2m、樹高15mあったが、虫損で1.5m

で切られたが、現在は新しい枝が育っている。

続いて「女阪」が

そして「男坂」42段

右側に「身代り大師」

最後の石段です。左側へ50mほどにトイレと山上駐車場、エレベーターに

最後の石段を上れば、右側にはコンクリートの仏殿がある。

でも目の前に和歌山県指定有形文化財の「六角堂」、1750年頃に初代・二代目雑賀弥左ェ門による建立で、西国三十三所観音霊場のそれぞれの札所の本尊を

模した33体の観音像を祀られており、全て行ったことになるとされるが

さらに左側には重文の「鐘楼」、安土桃山時代の建立で重層袴腰入母屋造。

寺伝では1588年に安部六太郎の再建という。1937年に大修理を行う。

冷たい風が吹き、海側を見れば・・・

雑賀埼

片男波海浜 不老橋

左側に見える大樟樹(和歌山市天然記念物)、樹高20m、胸高幹周り5.8mで、

推定樹齢400年とされ、遠く和歌の浦からもその偉容が望見でき、樟樹北側の

根元には小祠が建てられ、樟龍王大神として祀られています。

真ん中に仏殿、2002年の鉄筋コンクリート造3階建で、五輪塔に擬している。

手水舎は、ハスの花を模している。

本堂にお参りしましょう。

本尊真言は「おん まかきゃろにきゃ そわか」

本堂は和歌山県指定有形文化財で、1759年に再建され、観音堂ともいわれる。

入母屋造本瓦葺き、柱間は正面側面とも五間で、千鳥破風を付し、正面には

唐破風形・三間の向拝を設ける。

ご詠歌は「ふるさとをはるばるここに紀三井寺 花の都も近くなるらん」と

細部は禅宗様で、秘仏本尊の十一面観音像、秘龕仏の千手観音像などは、

現在は裏手の大光明殿に移されている。

西国三十三所第二番札所として巡礼者を迎え入れられるよう外陣が開放され、

西国三十三所観音霊場のそれぞれの札所の本尊を模す33体の観音像も祀られる

本堂左脇に「桜の標準木」がありました。今年も3月20日頃かな

本堂は和歌山県指定有形文化財で、1759年に再建され、観音堂ともいわれる。

入母屋造本瓦葺き、柱間は正面側面とも五間で、千鳥破風を付し、正面には

唐破風形・三間の向拝を設ける。

ご詠歌は「ふるさとをはるばるここに紀三井寺 花の都も近くなるらん」と

細部は禅宗様で、秘仏本尊の十一面観音像、秘龕仏の千手観音像などは、

現在は裏手の大光明殿に移されている。

西国三十三所第二番札所として巡礼者を迎え入れられるよう外陣が開放され、

西国三十三所観音霊場のそれぞれの札所の本尊を模す33体の観音像も祀られる

本堂左脇に「桜の標準木」がありました。今年も3月20日頃かな

さらに石段を上り和歌山県指定有形文化財の「三社権現」、白山妙理権現、

熊野三所権現、金剛蔵王権現が祀られている。

左側には、朱塗りの三間二層多宝塔造の「多宝塔」、重文で1449年頃

室町時代の建立と考えられ、四天柱内の内陣に五智如来坐像を安置される。

一段下がれば「開山堂」和歌山県指定有形文化財という。

本堂前に下りて来て、もう一度手を合わせる。

お腹も空き過ぎ、そして寒さで、内部の拝観をする気がしない。

下山して、食事にと・・・

本堂前に下りて来て、もう一度手を合わせる。

お腹も空き過ぎ、そして寒さで、内部の拝観をする気がしない。

下山して、食事にと・・・