今朝の奈良は-0.3℃、冷え込みは弱く日中も日差しは少ないのに、6.6℃迄

上がりやっと最強寒波は去りつつ・・・この時期らしい寒さとなるのか?

12時、4.3℃、50%

12時、4.3℃、50%NHKラジオ深夜便・今日の誕生日の花は「カンボケ・寒木瓜」

バラ科の落葉低木、中国原産で日本には元禄以前に渡来し、紅い花をつける

樹木で、成る果実は瓜に似ることから和名は「ヒボケ・緋木瓜」という。

この種は周年開花であり、寒い時期に咲くことからのカンボケと呼ばれ、

濃赤色の花径は2~3㎝、秋にカリンに似た黄色い果実が熟し、芳香を放つ。

花言葉は「熱情」、つぼみのうちから目立ち、晩秋から冬に咲く花のひときわ

鮮やかで情熱的な緋色の花色からつけられている。

昨日の続き「中将姫」関連、融通念仏宗・豊成山高林院 「徳融寺 」

元は元興寺の支院の一つが、室町時代の土一揆のため、本尊をこの寺に移され

1590年に融通念仏宗の寺になる。

山門の前の石塔がある

奈良時代、右大臣藤原豊成の邸宅(中将姫が育った場所)で、観音堂の左奥に

二基の石塔があり、豊成公と中将姫を祀る「宝篋印(ほうきょういん)石塔」が二基

並んで建っている。

豊成公の墓脇の石柱には、歌舞伎「中将姫雪責」を公演する前ここへ詣でた

片岡仁左衛門の名前が刻まれ、歌舞伎との繋がりから以前は役者もお参りに。

なお実際の墓は別の場所に別々に存在、ここでは仲良く供養塔として並ぶ。

豊成公 中将姫

また豊成公の石塔と中将姫の石塔の間にあるのが四面に仏像が浮き彫りされる

鎌倉中期の四方仏石で、正面が薬師如来、右回りに釈迦如来、阿弥陀如来、

弥勒菩薩が彫られている。

本堂と毘沙門堂は江戸時代建造。

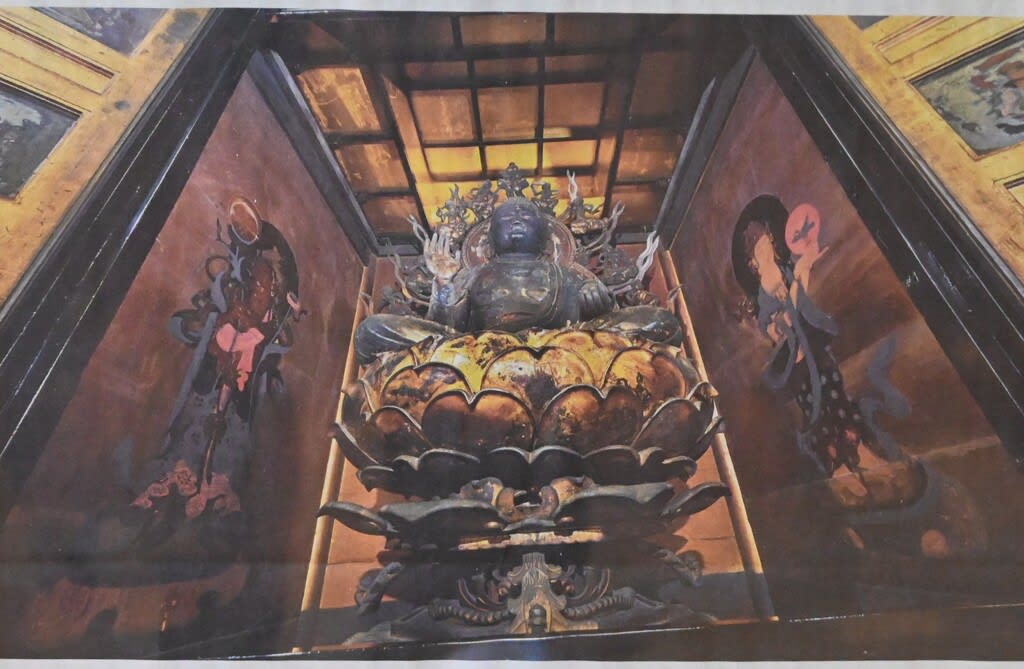

本堂の本尊は阿弥陀如来様、北条政子の念持仏と言われている。拝観できず

本堂

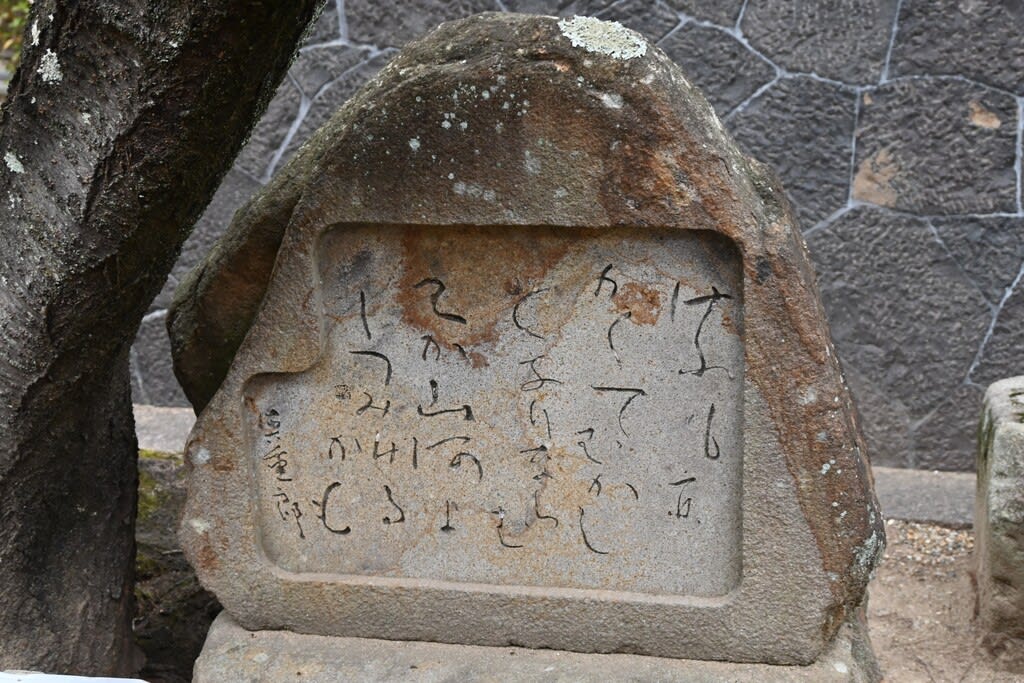

本堂本堂の前に歌碑が建つ。松永弾正久秀が1560年多聞城を築く時に、材として

持ち去ろうとした石塔婆で、「高林寺」に住んでいた連歌師の心前が次の歌

「曳(ひ)き残す 花や秋咲く石の竹」

を詠み、久秀に送ったら、連歌のたしなみがあった久秀が非を悟って、

「曳(ひ)き残す 花や秋咲く石の竹」

を詠み、久秀に送ったら、連歌のたしなみがあった久秀が非を悟って、

石塔を持ち去らなかったという

観音堂には珍しい子供を抱いた子安観音像

わが国最古とされ、レンズを中に入れて撮れば・・・(スミマセン)

そして左手には薬師如来立像と天部12天もおられ、扉の絵が秀逸というも暗い

堂内の写真より

堂内の写真より境内裏左手、継母に折檻された「雪責の松」跡(塀の辺りで枯れ痕跡は無し)

と西側へと降りた墓地見上げれば「虚空塚」が残る。 拝借

拝借

拝借

拝借大正から昭和にかけ、奈良市会議員で日清戦争で財を成した「吉村長慶」の

菩提寺として、種々の石像類が残されている。

三聖人仏陀のキリストとマホメットと長慶

長慶さんの墓碑もあるが、生前法蓮町に長慶寺を建立されている。

また保田興重朗の歌碑(昭和19年)もみられた。

「けふも赤かくてむかしとなりならむ己か山河よしつみけるかも」

なかなか面白いお寺様ですね。