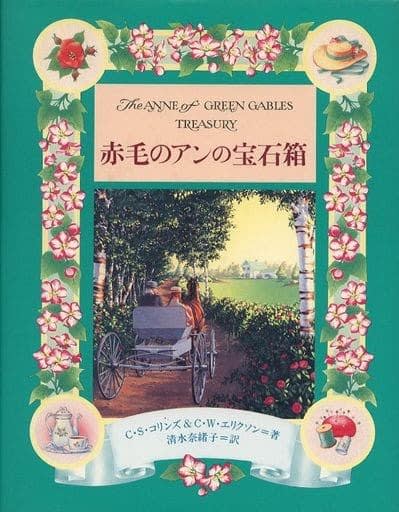

この本は、毎日ただ表紙や中のイラストをぱらぱら見ているだけでも、とにかくただ幸せになれる、とても愛らしい本です♪

その昔、その頃もういい歳の大人になってたものの、図書館の児童室にしかない童話などがありまして、子供たちの姿に混ざって本を探したりしておりました。たぶんその時、赤毛のアンかモンゴメリ関係の本で、児童室にしか置いてないものを借りたのだと思います(なんの本だったかは忘れました )。そしたら、図書カウンターのところにいた司書さんに、「『赤毛のアンの宝石箱』という素敵な本があるんですよ。本当に素晴らしい本なので、お読みになってはどうでしょう?

)。そしたら、図書カウンターのところにいた司書さんに、「『赤毛のアンの宝石箱』という素敵な本があるんですよ。本当に素晴らしい本なので、お読みになってはどうでしょう? 」的に薦められたというか

」的に薦められたというか

その時わたし、相当ぼんやりしてたので、「えっ!?あ、ああ、ハイ…… 」みたいな、ものっそ反応薄い態度を取ってしまい……家に帰る途中、物凄く後悔しました(というか、突然話しかけられてびっくりしたのです)。以前に借りて読んだことあったとはいえ、「ああ、ハイ。知っております

」みたいな、ものっそ反応薄い態度を取ってしまい……家に帰る途中、物凄く後悔しました(というか、突然話しかけられてびっくりしたのです)。以前に借りて読んだことあったとはいえ、「ああ、ハイ。知っております 」みたいに答えるのもなんだし、かといってわたし、「司書さんも『赤毛のアン』のファンなんですかぁ!?わたしもなんですよォ。いいですよねえ、赤毛のアン……

」みたいに答えるのもなんだし、かといってわたし、「司書さんも『赤毛のアン』のファンなんですかぁ!?わたしもなんですよォ。いいですよねえ、赤毛のアン…… 」みたいに社交的に話せるタイプでもないため――とにかくもうちょっと気の利いた態度を取れなかったものかと、帰り道でものっそ後悔したんですよね。。。

」みたいに社交的に話せるタイプでもないため――とにかくもうちょっと気の利いた態度を取れなかったものかと、帰り道でものっそ後悔したんですよね。。。

それはさておき、↓のお話のほうがわりかしファッションづいてる(?)もので、今回はこちらの本の第7章「アンのファッション」から、文章のほうを抜粋させていただこうと思いましたm(_ _)m

>>田舎では、ふつう、女の子も大人の女性も同じように、持っている服は限られていました。教会や特別なことに着ていく「1番いい」服が1、2着。よその家を訪問したり、自宅にお客様を招くときの「2番目にいい」服が1、2着。学校へ行くときや家事をするときに着るふだん着のブラウスやスカートが数着。そして、ふだん着をよごさないようにするため、エプロンをたくさん持っていました。エプロンは、服よりも洗濯やアイロンがけが楽なうえに、作るのにも安上がりでした。

ほとんどの服が、自宅や地元の仕立て屋で作られていました。1856年(アンの生まれる10年前)に、アイザック・シンガーが実用的な家庭用ミシンを生産し、かなり高価なものでしたが、多くの家庭が購入しました。

というのも、それまでは、服、シーツ、枕カバー、タオル、カーテン、テーブルかけ――何もかも女性の手ぬいだったのです(ほかにも、セーター、肩掛け、ソックス、長くつ下などが手編みでした)。1887年にアンがやってきたとき、グリーン・ゲイブルスにもミシンがあったというのは、考えられることです。

ミシンのおかげで、実際に衣類をぬうのはずいぶん楽になりましたが、型紙は複雑で使いこなすのはほとんど不可能でした。12種類以上の衣服の型(サイズは36――日本のサイズで約11号――のみ)が、1枚の紙に重なり合うように印刷されていたのです!いろいろなサイズの洋服の型紙が個別に作られるようになったのは、1870年代にバタリック家の発案があってからです。

アンの時代、洋服の流行は、現代ほど目まぐるしく変わるものではありませんでした。特に、田舎はそうでした。こったデザインのドレスを作るには時間がかかりますし、何mもの布や飾りを買うにはお金も必要だからです。当時、すその長い正式なドレスを1着作るのに27mの布が必要でした。ですから、同じ衣服を何年も着るのが普通だったのです。

(「赤毛のアンの宝石箱」C・S・コリンズ&C・W・エリクソンさん著、清水奈緒子先生訳/金の星社より)

このあと、当時の洗濯のことについても興味深いことが書いてあるのですが、結構わたし、こうした「洗濯」ということが昔から気になってまして。。。

なんでかっていうと、時代はヴィクトリア朝時代のものでも、中世やルネサンス時代でも構わないのですが……そうした時代物のドラマを見ていると、やっぱりつい「当時の人はこれをどうやって洗濯したり、手入れしてたのかな 」ってことが脳裏をよぎっていくというか(^^;)。

」ってことが脳裏をよぎっていくというか(^^;)。

いえ、それはあくまで「撮影用」なので、うっかり役者さんが破いちゃった、汚しちゃったという場合は、当然対応策あると思うものの――やっぱりああした衣服を「日常的に」着用していたとなると、もしその貴族の御令嬢なりお坊ちゃまなりが自分で洗濯も繕いもしなかったにせよ、侍女なり下男なり呼ばれる人々がどんなふうに手入れしていたかといったことが、昔から気になってました。

今回「写真でたどる美しいドレス図鑑」で、襟や袖部分など、汚れやすい部分はそこだけ外せるようになっている場合もあったらしい……みたいにあるのを読み、「よく考えたらほんとにそうだよねえ 」なんて妙に納得しちゃいました。なんでかっていうと、今「全自動洗濯機」なんて文明の利器を手にしている人類ですが、ここまで便利になってさえ、「洗濯めんどくせえ

」なんて妙に納得しちゃいました。なんでかっていうと、今「全自動洗濯機」なんて文明の利器を手にしている人類ですが、ここまで便利になってさえ、「洗濯めんどくせえ 」なんて、ブツブツつぶやくこともわたし自身はしばしばなもので(^^;)。

」なんて、ブツブツつぶやくこともわたし自身はしばしばなもので(^^;)。

ではでは、ここ以降の文章については、また機会があったら前文のほうで引用させていただこうかなと思います♪

それではまた~!!

惑星シェイクスピア。-【47】-

一方、ランスロットとギネビアは、ギベルネスが向かった第十六区とは逆に、メルガレス城砦における貴族や富裕階級の人々が住む地域――第一区へと向かっていた。そこには警護院や法務院など、第二~第十六区画のすべての小役所を統括する市庁舎があり、夜明けから陽暮れまで毎日のように裁判が行われる州立最高裁判所もある。また、騎士というのは、城砦において巡察隊士や守備隊士らよりも高い地位を占めており、偶然何かの揉め事に遭遇したり、巡察隊士などが犯人の身柄を確保する現場に居合わせたといった場合、彼らに対して指示を与えるといった、優先されるいくつかの特権を持ってもいる。

騎士というものの身分が、いずれの州においても高く、民らの支持を集めるのは、剣術や体術、さらには馬術のスキルに優れるばかりでなく、何よりもその道徳性の高さがそこに伴うからに違いない。以下は、騎士がその誉れを受ける基礎となる、有名な<騎士の十戒>と呼ばれるものである。

第一の戒律=汝、すべからく星神・星母の導きを信じ、その教えに服従すべし。

第二の戒律=汝、星神教会・星母教会を護るべし。

第三の戒律=汝、すべからく弱き者を尊び、かの者たちの守護者たるべし。

第四の戒律=汝、忠誠を誓いし主君とその民を愛すべし。

第五の戒律=汝、敵を前にして退くなかれ。

第六の戒律=汝、他国の敵に対し手を休めず、容赦をせず戦うべし。

第七の戒律=汝、神の律法に反しない限りにおいて、臣従の義務を厳格に果たすべし。

第八の戒律=汝、嘘偽りを述べるなかれ、汝の誓言に忠実たるべし。

第九の戒律=汝、寛大たれ、そして誰に対しても施しを為すべし。

第十の戒律=汝、いついかなる時も正義と善の味方となりて、不正と悪に立ち向かうべし。

騎士は基本的に貴族の家系の者、あるいは戦場にて大功を成し、特別に騎士へと叙任されるといったことでもない限り、その称号を得られないという意味においても、自然その数は限られてくる。ゆえに、ひとつの州につきそう多くはないこの騎士という存在は、より厳しい肉体・精神の修練を積み、道徳の鑑と呼べるほど人徳という意味においても民から尊敬される人柄を有してなくてはならないのである。

この時、ランスロットとギネビアが訪ねた、ラウール・フォン・モントーヴァン騎士団長もまた、戦功においてのみならず、臣民からも実に慕われている高潔な人物であった。だが、ふたりが第一区にある貴族らの瀟洒な邸宅が道を挟んで続く屋敷のひとつを訪れた時、彼はすでに騎士団長の職を辞したあとであった。というのも、ラウールは一年ほど前に脳卒中で倒れ、一命は取り留めたものの、今は片麻痺の残る、半ば寝たきりの身となっていたからである。

ゆえに、ランスロットとギネビアが聖ウルスラ騎士団の元騎士団長であるこの人物を訪ねると、女中はベッドに横たわる家の主人とふたりの間を行ったり来たりし、二度ほどそのようなことが繰り返されたのち――ようやくラウール・フォン・モントーヴァンの寝室にて謁見が叶うということになっていた。

「このような姿で、まったく申し訳ありませんな」

身のまわりの面倒を見ているのだろう看護士は、ラウールの従者であり、戦場においては武器持ちを務めたこともある男だった。彼は体格がよく、寡黙で忍耐強いといった顔立ちをしており、この場で聞いたことに関しても『舌を切られても口外しない』といったような、静かな威厳を感じさせる人物でもあった。

ラウールの従者セドリックは、主人の背中あたりに具合よく枕を入れるなどして整えると、城の衛兵が取るのと同じポーズでそこに立ち、以降は直立不動だった。その態度だけでも、「自分のことはいないものと思ってお話しください」と、彼が言っているのがわかる。

「槍も剣も振るえなくなりましたもので、引退さぜるをえませんでな。今、騎士団長のほうはフランソワ・ボードゥリアンが務めております。なんでしたら、わしのほうから用向きを書面にしたためたいと思いますが、いかがかと?」

「……息子のサイラスは、騎士団長の跡を継がなかったのですか」

ランスロットは、サイラスとは何度となく馬上試合で対戦したことがあり、その腕のほうは彼が聖ウルスラ騎士団の騎士団長になるに相応しいものであると確信していたほどである。

「貴殿もご存知のことと思うが」と、ラウールは疲れた目をして言った。「騎士団長の座は世襲制ではない。ランスロット、貴殿には生前息子と親しくしていただき、大変感謝しております。ですが、息子は騎士団長を選ぶべき試合の時、馬上試合においてあれに不幸がありましてな……落馬して首の骨を折って死んだのです。そのうち、そちらへ送る使いでもある時に、貴殿の父上にもそうお知らせしようと思っておりました。が、わしも病いに倒れて以降、心身ともに消耗しておりましたのでな。そこへ息子の死の悲報まで受けてしまい、そのような便りを送る気力も失せてしまいましたのじゃ。そのこと、どうかお許しくだされ」

「すみません。本当に、何も知らなくて……」

ランスロットは愕然とするのと同時、弔辞という意味もこめて、天蓋付ベッドに横たわる、ラウールの足許へ跪いた。彼に続き、ギネビアもまた沈痛な面持ちで、跪き顔を伏せる。

「確か、メルガレス城砦においては……というより、大抵の州において、馬上槍試合か馬上試合において騎士団長というのは決まるものですが、州によっては騎士団内の信任投票という場合もあるとはいえ……真剣勝負の時には危険が伴うのも事実。サイラスはもしや、その新しい騎士団長のフランソワ・ボードゥリアンという男に負けたのですか?」

「そう聞いております。というのも、わしはその頃、今よりもずっと容態が悪かったもので……試合自体を見にいけませんでな。息子のサイラスとて、逆に何かのタイミングが悪ければ、相手の騎士を落馬させたのみならず、大怪我をさせるか故意にではなく命を奪ってしまった可能性というのはある。とはいえ、我がモントーヴァン家の跡取りは長男のあれきりということもあって……この老いぼれが代わりに死ねばよかったのにと、そのことばかりが悔やまれてなりませぬ」

「お気持ち、お察し致します」

そう言ったのは、ランスロットではなくギネビアだった。彼女は五人姉妹だが、もし仮にこの五人姉妹のうち、ひとりだけ息子がいて、なんらかの不幸に見舞われた場合――自分の両親の落胆はいかばかりだったかという意味で、気持ちがわかったのである。

「そちらのお方は……」

「ローゼンクランツ公爵の次女、ギネビアさまでございます」

ランスロットは仕方なく、そのように彼女を紹介した。ギネビアはこの日も男装していたため、公爵の娘としての女らしさや優雅さとは外見上無縁であったが。

「これは……実に失礼致しました。むしろわしのほうこそが身を屈めねばならぬというのに、病身のこの老いぼれを気の毒に思し召されるなら、どうかお許しくだされ。まったく、長生きしたとてこのように周囲の人間の手を煩わせるだけで、いいことなぞひとつもありませぬわ。それで、ご用向きのほうはなんでしたかな?」

セドリックがただ無言の動作により、ビロードの背もたれのある椅子のほうへ座るよう、二脚の椅子を勧めてきたため、ランスロットとギネビアはそちらへ腰を下ろした。

「俺は今、先代の王であるエリオディアス王の息子である、ハムレット王子にお仕えしております」

セドリックのいる前でそのことを口にするのを、ランスロットは躊躇わなかった。というのも、セドリックはサイラスと乳兄弟であり、信頼のおける人間であることは百も承知だったからである。

「そっ、それでは……っ」

ラウールは興奮し、血圧が上がるのと同時、ゴホッと咳き込んだ。寝たきりとなり、心臓の機能が衰えるのと同時、肺のほうも弱くなっていた。

「戦場において、騎士として正義のために戦えぬ我が身が恨めしい……そして、せめても息子のサイラスがわしの代わりにそのような栄光ある任を与えられずして亡き身となったとは……まったく、これほど悲しいことはない。もしわしが今も騎士団長であるか、サイラスがそうであったなら、メレアガンス伯爵さまを説得し、聖ウルスラ騎士団を挙げて真の王のために力を尽くして戦ったことでしょう。ですが、フランソワ・ボードゥリアンでは駄目だ……あの一家は騎士としての名誉よりも、己の家系の繁栄のことにしか興味がない。ううっ……なんということだ……」

ラウールは、忸怩たる思いのあまり、白髪混じりの黒髪を、動くほうの右手で囲いこむようにして嘆いた。これほどの口惜しさを、彼は今までの人生で感じたことがないほどであった。

「では、そのボードゥリアン騎士団長が相手ではまるで話にもならないと?」

「左様」と、ラウールはランスロットの言葉に頷いた。「病いに臥せっておる身とはいえ、噂のほうは色々耳に入ってきますのでな。ここ三年以上リア王朝とは戦争になっておらんこともあって……騎士たちの間にもどうやら、世俗的な傾向が多少出てきたものと思われる。禁欲的な厳しさといったものはやはり、究極的な意味においては命と隣合わせの危険にある時にこそ、もっとも効果を発揮するものですからな。規律の生ぬるい騎士団長の元では、どうにもそこまでの厳しさといったものは求められんもののようですわい。それでも、もしわしの息子が騎士団長となっておりましたら、動くほうのこの右手によってだけでも打ち据えて、叱りつけてやるところですがな、宮廷内において暗躍し、力を持つ貴族の息子とあっては……わしにも最早どうすることも出来ませぬ」

「おじさんの手を煩わせる必要さえなく、サイラスはそもそも禁欲的な僧のように厳格な人間でしたよ」

ほんの去年まで元気だった親友が死んだと聞かされても――ランスロットは俄かには信じ難かった。だが、あれほど高潔な人物が今はもういないのだと思うと……悲しみがじわじわと水面の波紋のように広がりゆくのを感じるばかりだった。

「まあ、もうおらん人間の話をしても仕方がない」

その言葉からむしろ、ギネビアはラウールの息子に対する深い愛情を感じ取った。いかに自分が息子の死を嘆いているかを語ったところで――当のサイラス自身が喜ぶはずもないと、わかっているのだろう。

「そうですな。説明などされずとも、ライオネル伯爵とローゼンクランツ公爵とギルデンスターン侯爵の三領地の同盟は磐石でしょうな。ですが、メレアガンス伯爵領とロットバルト伯爵領は内苑七州とも近いだけに、趨勢を見て日和見がちにならざるをえないわけです。時に、聖ウルスラ教団のほうへはすでにお訪ねになりましたかな?」

「今……おじさんもご存知のカドールが、ハムレット王子とともにそちらへ向かっているはずです。もっとも、おじさんが先ほど騎士の世俗化ということを口になさったように、教団のほうだって、時と場合によってそのようなことがありますからね。そのあたり、どのようなものなのでしょうか?」

実をいうと、聖ウルスラ教団について、ランスロットはその詳しいところをあまりよく知らない。砂漠の三領地における星神・星母信仰と同根であるとはいえ、ウルスラ教はここメレアガンス州が発祥ということもあり、独自の発展を遂げるに至っている。ゆえに、メルガレス城近くにある壮麗な神殿では、選ばれし聖女の巫女167名の他に、聖女ウルスラの星の元に生まれたと信じられる巫女姫がその頂点に君臨するという、現在ではそのような特殊な教団形成となっている。

無論、誰もがその「聖女ウルスラの星の元に生まれた」巫女姫が、一体どのような形で選ばれるのか、疑問に感じるに違いない。つまり、先代の巫女姫が死亡した日の同時刻以降約三十六時間以内に生まれた娘が、メレアガンス州のあらゆる城砦、城壁町などから集められてくるのである。彼女たちはメルガレス城砦にある特殊な施設で巫女教育を受け、その中でも特に美しく気品があり賢い娘が巫女姫として天啓によって選ばれ――他の娘たちに関しても、希望があれば神殿で働くことが許されているという(もっとも、この<天啓>というのが何を指すのか、城砦の庶民たちに疑問に感じる者がほとんどいないというのは不思議なことでもあったろう)。

巫女たちの仕事は、星母神の導きや啓示を願うこと、国や各州の繁栄、戦争の勝利、民の幸福について祈るといったことが主ではあるが、彼女たちが作ったちょっとした手芸品――ウルスラ教の紋章入りのテーブル掛けや枕、ベットカバー、レースの刺繍品、クッションなどは、星母神の恵みと祝福、魔除けの効果があるとして、非常に人気がある。また、こうした巫女たちの資質として、手芸の才のない者はウルスラ教の巫女として相応しくないとして弾かれる運命にあるというのは、おそらくひとつの宗教の示す特色として、滅多に見られぬものであったに違いない。

「そうですな……ランスロット、そしてカドールもわしの息子のサイラスも、ともに同じ騎士。ゆえに、仕える州の主君は違えども、『騎士である』というただその一事を持ってして互いの存在をわかりあえるところがある。ただ、わしは聖ウルスラ騎士団の騎士団長でありながら、聖ウルスラ教団のシステム自体にはもともと少々疑問に感じるところがありましてな。とはいえ、騎士というものは己の槍や剣の腕を磨くことがその本分であって、わしは政治闘争だなんだということには一切関わって来なかった……が、聖女ウルスラは現在では神意によってではなく人間が選んでいるといって差し支えなかったでしょうな」

「つまり……?」

ランスロットは嫌な予感とともに、ラウールに先を促した。

「聖女ウルスラには、そもそも我々騎士の中に夫がいた。それで、ふたりの間にいた子供たちが、その昔ここメレアガンス地方の王となり、星母神に仕える神官や巫女となり、さらには騎士となったのがここメルガレス城砦の興りと言われています。つまり、現在聖ウルスラ教団の巫女たちには絶対の純潔が求められますが、聖女ウルスラ自身が家庭の守り神としての性格を持ち、何人もの子宝に恵まれていたことを考えると……その根拠となるものは何なのか、ということでもある。いや、誤解めされるな。わしは神官というものにも巫女さま方にも純潔というものが求められるようになったのは、時代の変遷とともに当然のこととは思うておるのですよ。ただ、その選出法にはいつしか疑問を覚えるようになったと言いますかな。先代の巫女が死ぬ、すると新たな巫女が選ばれるわけですが、結局のところ、先代の巫女が死亡した時刻以降に生まれた赤ん坊……とはいえ、その前後に生まれたその家にとってその誕生を望まれぬ子の場合もあるでしょうし、のちのちその子が巫女姫として選ばれずとも、赤ん坊を手放す時にお金が支払われますのでな、ひどい時には生後一年もした赤子が連れて来られる場合もあるというわけでして。まあ、こうしたことは貧しい農村部においては仕方のないこととして、わしにも理解は出来る。が、今の巫女姫であるマリアローザさまは、元老院にとって都合のいい操り人形として操作できるよう誕生させられた、といって間違いなかったでしょうな」

「そのようなことが許されるのですか?」

そう聞いたのは、ギネビアだった。彼女はなんであれ、不正というものを看過することの出来ない性分なのだ。

「人間が神意を操作するなど、あってはならない、本来であれば決して許されぬ行為です。ですが、マリアローザさまは元老院議員であるウリエール卿の娘なのです。そしてセスラン・ウリエールは奥方が臨月を迎えようかという頃、その誕生に合わせて先代の巫女姫アディルマさまの殺害を謀ったものと思われます」

「まさか、そのようなことが……」と、ランスロットが愕然として言った。「そんな恐ろしいことを、よくも実行に移せたものだ!!ですが、おじさん。証拠はあるのですか?いえ、おじさんの言葉を疑っているわけではないのです。ただ、お子が生まれるにしても、その赤ん坊が女の子とは限らないわけではありませんか。もし仮にそのような恐ろしいことを思いついたにせよ、よほど用意周到にすべてのことをタイミングよく整えないことには、そう易々と成功するとは思えません!それに、聖ウルスラ教団は、付属の男子修道院は別として、基本的には男子禁制と聞いています。事が露見する危険性を秤にかけた場合……」

「その通りだ、ランスロット」と、ラウールは苦しげな溜息を着いた。「あれは、わしがまだ聖ウルスラ騎士団の騎士団長になる前のことじゃった。アディルマさまが崩御されたと聞き、わしもまたメレアガンス州の担当区域を赤ん坊を連れてくるためにまわり、再びメルガレス城砦まで戻ってきた時のことだ。わしはひとりの可愛い女の赤子を供の者と連れ帰り、聖女ウルスラ神殿にて登録を済ませようとした。見ると、すでに三十名もの可愛い赤ん坊たちが元気に泣き、乳母から乳をもらっているところであった。乳離れするまでは母親が神殿に滞在することが許されるため、母親の姿が何人もあったものだ……そんな中で、なんとも美しい産着を着せられた赤子の母親が、ウリエール卿の奥方だった。夫人もまた、胸元だけが開く絹の衣装を着ており、他の身分の低い娘らとは、一線を画すといった佇まいだったことを今もよく覚えておる。じゃが、その時のことはその時きりのこととして、わしはすっかり忘れておったのだ。ところが、わしは先代の騎士団長が勇退するという時……今の恐るべき事実を聞かされたのじゃ。先代の騎士団長は、生涯唯一の恥として、その事実をわしに聞かせてくださった。何故かといえば、わしのこの潔癖な性格のことを慮ってくださってのことでな……とはいえ、今はすでに亡きこの騎士団長殿は、積極的にこの悪事に関わったわけではないのだ。ただ、薄々そうと気づき、疑っていた事実が真実とわかってのちも、そのことを告発せず、黙認したということなのじゃ。何故か?もし聖ウルスラ騎士団が政治勢力とまで喧嘩し、おのが仕えるべき聖ウルスラ教団にまで背を向けるわけにはゆかぬからだ。わしもまた、もしサイラスが騎士団長になったとすれば、このことを内密に教えるつもりであった。が、フランソワ・ボードゥリアンはそのことをすでに知っておるか、あるいは知っておってもなんら驚きもしないといった人物なのでな、わしにはなんとも言いようのないことじゃわい」

「では、我々は今後どのように動けば……」

ランスロットもギネビアも、聖ウルスラ教団の神殿へ向かったハムレットやカドール、タイスのことが心配になってきた。無論、聖ウルスラ教の巫女との面会を突然求めたところで会えるわけではない、ゆえに、彼らが向かったのは聖ウルスラ教の聖修道僧を育てるための大修道院のほうであったのだが。

「あるふたつの不正について、メレアガンス伯爵のお耳に入れることが肝要かもしれぬな」と、ラウールは独り言を呟くように言った。彼は実は、戦場においては深慮遠謀によってよく知られ、こちらもやはり今は亡きボウルス卿、それにロットバルト州の猛将らと連携し、リア王朝からの侵入を何度となく防いできたという経歴の持ち主だったのである。「ひとつ目は、マリアローザさまが神意によって選ばれたのではなく、人為的に操作されて誕生した巫女であること……いや、こちらのほうは伯爵夫人のお耳に入れたほうがよいことかもしれんな。メレアガンス伯爵は、そのように驚くべき真実を聞かされても、どう動いていいか、巫女たるものを自分が裁いていいものなのかどうか、迷われることであろうからな。その点、伯爵夫人であるメレアノールさまのほうが、よほど賢く対処されることであろう。そしてふたつ目は、我が息子、サイラスに関することじゃ。サイラスは毒を盛られて、フランソワ・ボードゥリアンとはそもそも、勝負以前の問題だったのじゃ。だが、試合直前にそうと気づいていながら……騎士としての名誉を汚さぬために、サイラスはよろめきつつも馬に乗り、あやつと戦った……そうじゃったな、セドリック」

それまで、城門を守る衛兵のように直立不動だったセドリックの腕がピクリと震えた。と同時、彼の両の瞳からはみるみる涙が盛り上がり、最後には全身から力が抜けたようにガクリと膝を着いていた。

「ご存知だったのですか……」

「知らいでか。おまえがサイラスのことを思い、フランソワ・ボードゥリアンの叩けば埃の出る身の上を今もあれこれ調べまわっておることも知っておる。じゃが、セドリックよ。わしが何を言ったところでおまえがサイラスの仇を取ることを諦めることはないとわかっておった。それゆえ、黙っていたまでのこと。しかし、どうやらわしらにとっても風向きが変わりつつあるようじゃ。ランスロットよ、わしは近いうち、メレアガンス伯爵と謁見し、ハムレット王子のことをご相談しようと思う。メレアガンス伯爵とわしは長く馬上稽古をしたり、狩猟へともに出かけたりといった……僭越ながら、友人といって差し支えない関係性なものでな。とはいえ、だからこそわかることがある。今わしがいきなり行って、かくかくしかじかといったように意見したところで、我が君は現国王と事を構えようというお方ではないということがな。ゆえに、よくよく根回ししてから、ハムレット王子のことはお伝えせねばならん……」

セドリックは服の袖で涙を拭うと立ち上がり、彼にとっての主君であるラウールにこう申し述べた。

「ラウールさま。私は実は、フランソワ・ボードゥリアンの身辺を嗅ぎまわるうち、いくつかの悪事に関わることを知りましたのでございます。まずひとつ目、ボードゥリアンが巡察隊士や守備隊士らから賄賂をせしめて酒場などに出没してはここでもまたある種の金銭を巻き上げていること、ふたつ目が、あやつが元は婚約者のいる身でありながら、その間も聖ウルスラ神殿の巫女姫と通じていたということです」

「なっなんだとッ!?それは誠か、セドリック。狐のようにずる賢く、計算高い男とは思っていたが……まさかそこまで堕落した男だったとは。まったく、騎士の風上にも置けぬ……じゃがセドリックよ、おまえの剣の腕前についてはわしもよく知っておるとはいえ、身辺にはよくよく気をつけねばなるまいぞ。そのことを調べるまでに、今までにもおそらく相当な危険を犯しておろう。じゃが、もしそのことが露見したとすれば――あやつは身の破滅ではないか。一体何を考えておるのだ。聖ウルスラ騎士団の騎士団長ともあろう者が……」

怒りのあまりであろうか、ラウールはがくがくと体を震えさせてさえいた。そのせいで、体が片側に傾いてきたため、セドリックは主人の体を支え、元の位置へと戻した。

「まったく、ここへ来てわしの不具の身の面倒を見ていない間はそのようなことをしておったとはな……しかし、セドリックよ。よくそこまでのことを調べ上げたものじゃ。とはいえ、そこまであやつの弱味を握り、これからどうするつもりであったのだ?」

「わかりませぬ、ラウールさま」セドリックはラウールの動かぬほうの腕の下に枕を入れ直し、悲しげに微笑んだ。「巫女姫どころか、聖ウルスラ神殿の巫女の誰かと通じていたとわかった男は……刑場にて、公衆の面前で鞭打ちの刑ですよ。私も一度見たことがありますが、この百叩きの刑というのはまったく残虐なもので――まともな神経を持つ者ならば、到底最後まで正視しておれぬほどのものです。最後には背骨が砕け散るほどの苦痛に耐えねばなりません……受ける側のみならず、刑の執行人のほうも汗だくであり、大抵その頃には見物に来た者たちも足早にそこから去ってゆきます。にも関わらず、私が何故そこに留まり続けたか、おわかりになりますか?いずれフランソワ・ボードゥリアンもああなるかもしれないと思うと……私は、私は……おお、神よ。どうかお許しください。私は、自分の心の暗い復讐心を満足させることが出来たのです……」

「そうであったか……じゃが、神殿の巫女が男と通じていることがわかった場合、巫女のほうは城砦内を引き回された上、石打ちの刑となるのであったな。そうしたことは、これまでもなかったわけではない。それに、男のほうに対しては市民の感情も冷酷なのだが、巫女さま方に対しては世間知らずで言葉巧みにかどわかされたのであろうとして――同情的だ。石打ちの刑とはいえ、そのような形で辱めを受けるだけでも十分であろうとして、実際に石を投げたりする者も少ない。何分、もったいなくも聖ウルスラ神殿の巫女であった方なのだから、それで死ななければ城砦外へ釈放されるのだ。しかし、巫女姫さま御本人が男と通じていたとなると話は別じゃぞ!市民は誰も許さず、同情もしない。いや、そんなことは決して表に出してはならぬことじゃ。第一、そのような汚れた神殿に今後とも詣でようなどと、一体誰が考える!?神殿の権威がそこまで失墜したとなれば、我が聖ウルスラ教団と騎士団とは……」

苦悩のあまり、一言呻き、ベッドの背もたれにぐったりうなだれるラウールを見て、セドリックのみならず、ランスロットもギネビアも胸を痛めた。自分たちの存在と来訪の目的が、この誇り高き老騎士の寿命を縮めているのではないかと、そんなことが心配で堪らなくなってくる。

「おお!なんともお見苦しいところをお見せしてしまい、申し訳ない。ですが、違いますのじゃ。わしは……わしは今、こう見えて実は喜んでおるのですよ。この老いぼれにも、生きているうちにまだ出来ることがあるのだとわかって……あなた方がお越しになられる前までは、大切な一人息子も死んだし、いつまでも長生きしていたところで虚しく、早く死とやらが訪れはしないものかと毎日のように願っておりましたものでな。ですが、ハムレットさまのことは、どうにかしてわしの口からそのことをお伝え致しましょう。メレアガンス伯爵は悩まれることでしょうが、結局砂漠の三領地が出兵してきた時、クローディアス王側に忠誠を尽くそうとした場合、まずメレアガンス州にてその勢力を食い止めねばなりますまい。ロットバルト州にしても然り。まったく、ボウルズ卿が亡くなられたのが悔やまれる。ボウルズ伯であれば、間違いなくハムレット王子を城門から通し、そのままクローディアス王の軍勢の背をともに突いてくださったであろうに……」

「ボウルズ卿は何故、あのような形で無念の死を遂げられることになったのですか?」

ギネビアは以前より疑問に感じていたことを、この時あらためて口にした。

「わしも、詳しいことについてはよく知りませぬ。ですが、内苑七州の中で領土も広く、何度となくリア王朝が攻め込んでくるのを防いできたことからも……これ以上重税を取り立てられては領民の暮らしが逼迫するばかりという、おそらくはそのあたりでしょうな。残りの内苑六州よりも、バリン州はそもそも負担が大きかったのですよ。そのあたりのことについて苦言を呈するか、あるいはクローディアス王のあの悪趣味で残虐な趣味のことについてでも、見かねて衷心から進言したものかどうか……そのあたりのことがクローディアス王の神経に触ったのではないかと思われまする」

「そうでしたか……」

ギネビアは何も知らない己を恥じるように顔を伏せた。ラウールのほうでは彼女が男のような格好をしていても、特段不思議に感じてはいないようだった。というのも、ローゼンクランツ公爵領からメレアガンス州までは遠い。旅の安全を確保するという意味からも、ローゼンクランツ公爵の次女が男装していても不思議はないと感じていたのである。

とはいえ、この老騎士にしてもよもや、ギネビアこそが彼の心から愛する聖ウルスラ騎士団の騎士たちに喝を入れ、その性根を叩き直す言葉を発することになるのだとは――この時にはまったく想像も出来ぬことだったに違いない。

>>続く。