賃金総額の伸びがGDPの伸びを上回る?!

投資の目的は最終的には消費であり、消費の原資が賃金だとしたら賃金総額の上昇に応じてGDPもまた上昇するはずである。逆にGDP(総支出)の上昇に応じて賃金総額も上昇するはずである。いわゆる「経済の好循環」だ。

ところが現実の両者の関係はそうなっていない。

2013年を100とすると両者は上のようなグラフとなる。2021年では賃金総額は113.1、名目GDPは107.4となり賃金総額が倍近い伸びを示している。コロナ前の2019年でも112.8、108.6となる。現代正統派経済学なら「労働力が生産性の低い分野に集まっている。やはり構造改革が必要だ」と叫ぶところだろうが、もちろんそうではない。こういう「理論」にはこのシリーズの中でけりを付けるつもりだ。

この理由は何だろうか?

前項で取り上げたように一人当たりの賃金で考えると104.6程度でありGDPの伸び率を下回る。しかし消費の大きさを決めるのは総額であり、一人当たりの賃金が低下すれば消費に回る率も上がるはずであるから、一人当たりの賃金の伸びが不十分なのは当面除外してよい。

考えてみれば賃金の総額を消費に回せるわけではない。賃金総額と消費の間には段階がある。

消費の分母である可処分所得はどうなっているだろうか?

可処分所得と消費 可処分所得も上昇しているが・・・

家計全体の可処分所得は次のように計算される。主要項目のみ掲げると、

可処分所得=賃金+雇い主の社会負担+個人事業主の所得+社会給付―社会負担―所得税

家計の可処分所得とは再分配後の所得と言ってよく、家計消費(最終消費支出)の分母となる数字だ。

2020年の可処分所得が突出しているのは10万円給付、12兆円のせいだ。が、消費は落ち込み差し引き39兆円が余ることになった。所得の再配分という考え方を持たず仕組みも作ってこなかったせいだが、現在も何とかしようという議論は乏しい。給付の無くなった2021年の可処分所得は1997年の312兆円にわずかに届いていない。その一方2014年から上昇傾向にあることは注目したい。それは前項で見た賃金総額の上昇を原資としていることは言うまでもない。

消費性向は高止まりしているが容易に下がり得る 家計消費の上方硬直性

以前に次のような分析を行った。

3-02:洒落にならん状態の家計:家計の可処分所得と消費・貯蓄

下の図は家計消費を可処分所得で割ったもので国民消費性向とでもいうべき数字である。1994年~2021年の平均は95.3(%)となり、2002年~2018年では97.8に達する。家計調査による勤労者世帯の平均消費性向は62.8だから再分配後の消費性向がこれだけ高いということは日本の再分配制度が総じて上手に設計されているということだ。総じてというのは再分配制度のほぼ全ては年金保険制度でありそれ以外はないに等しいからである。世代間の再分配制度である年金保険制度は5年に一度再計算を行っておりうまく調整されている。老後2000万円問題とかデマが飛び交う年金問題だが、逆に老後2000万円余ったのでは見直し必至である。老後に貯金が減っていくのは必然であってそれが嫌なら働くしかないのである。

問題は、年金制度でなくて世代間以外に再配分制度がないに等しい事なのだ。

余談ながら、2013年2014年と消費性向が100を超えている。消費増税を控えた駆け込み需要が大きかったためである。当時可処分所得が下がり続けている中での消費増税は実際以上の負担感となった。消費性向が100を超えるということは、それがたとえ駆け込み需要だとしても家計が赤字に陥ったということを意味する。民主党政権が倒れるのも当たり前であり、こういう数字に目を向けずに政権運営を行っていたのであろう。

ただし高齢化がさらに進めば国民可処分所得に対する消費性向は100を上回る事態が常態化する可能性がある。年金受給世代の貯金取り崩しが進む場合だ。

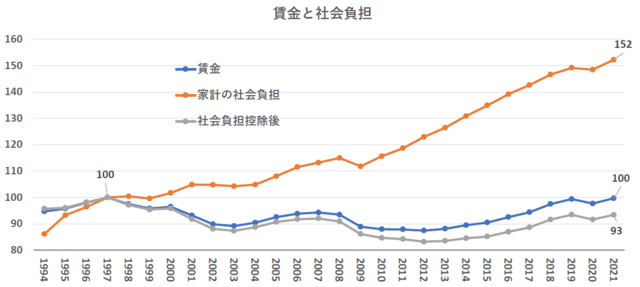

賃金と社会負担

次に掲げるのは賃金総額、社会負担、社会負担控除後の賃金だ。もちろん家計の社会負担は勤労者世帯だけが担っているわけではないが、年金の原資も賃金であり社会負担は勤労者世帯が生み出した価値が負担している。現実に即して言えば年金世代の社会負担は社会給付から相殺されてしまう、行って来いの関係となる。

いずれも1997年を100としている。賃金総額は変わらないのに負担は1.52倍となっている。その結果社会負担控除後の賃金は93%と1997年からマイナス7%となっているうえに、この間消費税は5%から10%になっている。この10%は家計の消費―政府の所得として計上されるから、実額の家計消費はほぼ10%減となる。これ以外に所得税等の諸税も負担しているのだ。

可処分所得は賃金総額の増大に対応して増えているのに家計消費が上昇しない理由はここにある。

だから人口高齢化による現役世代の負担増大が日本経済の足をひっぱっているという見方が「一般的」だ。しかしこの考え方は根本的に間違っている。さきほど触れたように日本では再分配後の消費性向の方がはるかに高い。年金制度による再分配は需要の拡大にプラスに働いているのだ。

各項目をまとめると見えてくること

賃金総額が上昇を始めた2013年を100として、それぞれの項目を比べてみた。

2013年からの伸び率は、賃金総額:1.5%>GDP:1.1%>可処分所得:0.9%>最終消費支出:0.2%となっている。賃金総額の伸びがGDPに反映されていない。

一方この間のGDP対前年増減率を、消費支出とそれ以外に分解してグラフにしたのが下のグラフだ。

1997年から2021年までの消費支出の伸び率の平均は0.2%であり、2013年の消費増税を前にした駆け込み需要と2021年のコロナ禍の影響という両極端を除外すると0.1%という結果となる。いずれにせよ誤差の範囲であってこの間消費は全く動かなかったということだ。

家計の負担増により「財政再建」を図ると成長は輸出でしか望めない。しかも貿易黒字は国際経済の動向に依存し不安定なうえに、資本輸出に取って代わられ減少していく宿命を持っている。これは家計消費を圧迫してきたため輸出に頼らざるを得なかった結果に過ぎないのだが、国際競争力と貿易立国という神話によって正当化されてきた。この神話に毒されている限りいつまでたっても日本人は豊かさを実感することはできない。そのうち賃金がこれ以上上昇すると国際競争力が、が、がという合唱が始まりそうだ。

なお、このように輸出に頼って経済成長を果たそう、という政策を「飢餓輸出」という。

次回は税負担の歪みを取りあげる。日本がいかに権威主義的な国になっているか。大資本の専制がまかり通っているか。の証左となる。