相撲の<決まり手>は、俗に<48手>といわれるが、これは正式に決められた数字ではない。江戸時代の文献や行司の口伝によると、いわゆる<48手>を含め300くらいの名称があった(3月13日付『讀賣新聞』第20面〈広告〉参照)といわれている。

相撲の<決まり手>は、俗に<48手>といわれるが、これは正式に決められた数字ではない。江戸時代の文献や行司の口伝によると、いわゆる<48手>を含め300くらいの名称があった(3月13日付『讀賣新聞』第20面〈広告〉参照)といわれている。

大正十四年に財団法人日本相撲協会設立後も放置されたまま、昭和三十年にようやく<68手>に整理統合された。

現在は正式に、<82手+5>(5は非技)と定められている。82手といっても、当然ながら使用頻度の差は大きいが、私が少年の頃から馴染みだった<決まり手>のうち、<うっちゃり>と<吊り出し>がめっきり少なくなったのは寂しい限りである。

写真中段<左>(月刊誌『大相撲』第36巻第4号〈読売新聞社〉から転写)は、平成二年春場所二日目、北勝海(西横綱)・ 水戸泉(東小結)。水戸泉の体が割れる前に右足の踏み越しがあり、判定は<うっちゃり>ではなく<相手勇み足>となった。<右>(17日のNHKテレビ画面を転写)は、今場所三日目、把瑠都(東関脇)・ 豪栄道(東小結)。最近は、粘り腰のない力士が多く、土俵際の攻防が少ない状況にあって、反り身の豪栄道の<うっちゃり>は見事。

写真中段<左>(月刊誌『大相撲』第36巻第4号〈読売新聞社〉から転写)は、平成二年春場所二日目、北勝海(西横綱)・ 水戸泉(東小結)。水戸泉の体が割れる前に右足の踏み越しがあり、判定は<うっちゃり>ではなく<相手勇み足>となった。<右>(17日のNHKテレビ画面を転写)は、今場所三日目、把瑠都(東関脇)・ 豪栄道(東小結)。最近は、粘り腰のない力士が多く、土俵際の攻防が少ない状況にあって、反り身の豪栄道の<うっちゃり>は見事。

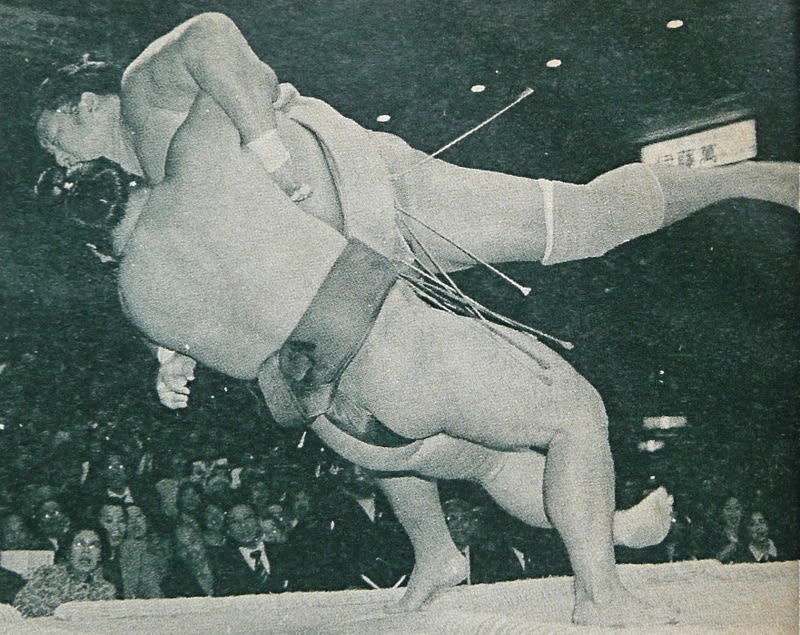

写真下段<左>(『別冊相撲』第7巻第2号〈ベースボール・マガジン社〉から転写)は、昭和五十三年名古屋場所十四日目、貴ノ花(初代、西張出大関)・ 三重ノ海(東大関)。貴ノ花にとって通算600勝の記念すべき吊り出し。写真上段及び下段<右>(同テレビ画面を転写)は、今場所十二日目、把瑠都(東関脇)・ 栃煌山(西前頭2枚目)。かつての起重機・明歩谷(昭和44年引退)の吊りを彷彿させる堂々たる一番だった。

写真下段<左>(『別冊相撲』第7巻第2号〈ベースボール・マガジン社〉から転写)は、昭和五十三年名古屋場所十四日目、貴ノ花(初代、西張出大関)・ 三重ノ海(東大関)。貴ノ花にとって通算600勝の記念すべき吊り出し。写真上段及び下段<右>(同テレビ画面を転写)は、今場所十二日目、把瑠都(東関脇)・ 栃煌山(西前頭2枚目)。かつての起重機・明歩谷(昭和44年引退)の吊りを彷彿させる堂々たる一番だった。

最近の「スポーツ」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事