今の平均的日本人にとって「十二支」は、年賀状の画材として用いられるか、あるいは生年を「○歳生まれ」と言うときぐらいしか馴染みがないだろう。私の場合は、中学生のとき担任の先生から「干支にこだわらない自由な画材」と教えられたので、十二支の年賀状は昭和四十七年の<子>から昭和五十八年の<亥>までの十二枚しかないが、そのうち現存するのは<丑>と<寅>の二枚のみである。他はどんな図柄だったか記憶に残っていない。

<写真左> 昭和48年に私が制作した年賀状

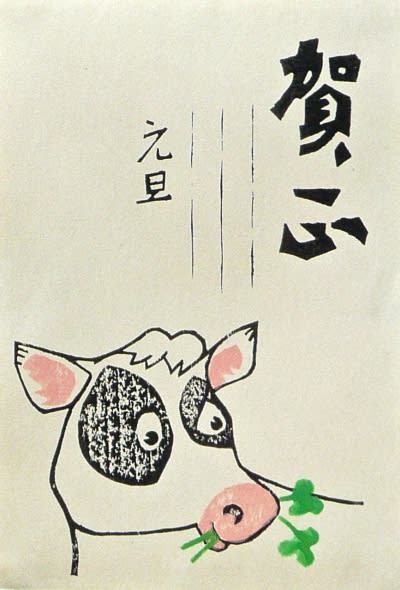

<写真右> 昭和49年に私が制作した年賀状

<木版画> 昭和四十八年から昭和六十二年までの十五年間は、私が三つ目の職場でノルマ達成に呻吟したときで、多色刷り木版画を制作する気力が失われていた。年賀状のような小さな作品でも、自由な画材を選ぶ余力はなく、安易に干支を画材にせざるを得なかった。

私の「失われた十五年」を今振り返ってみると、昼となく夜となく襲う重圧は時の経過とともに薄れ、ゲーテの『小曲集』の「モットー」<いまひびくむかしのひびき/幸せも不幸せもうたとなる>を、実感としてドイツの大文豪と共有することができる。

最近の「行住坐臥」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事