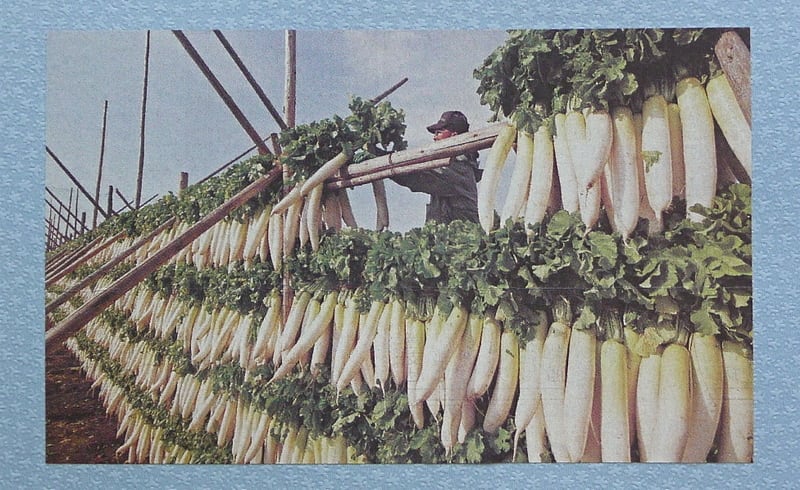

平成21年10月24日付『北海道新聞』第31面に掲載された、漬物用青首ダイコン干しの写真(小葉松隆氏撮影)を切り取って台紙に貼り、年明けに我が家で沢庵漬けを食べ始めるまで保存しておいたが、ようやく出番が訪れた。

平成21年10月24日付『北海道新聞』第31面に掲載された、漬物用青首ダイコン干しの写真(小葉松隆氏撮影)を切り取って台紙に貼り、年明けに我が家で沢庵漬けを食べ始めるまで保存しておいたが、ようやく出番が訪れた。

北斗市(上磯町と大野町が平成十八年二月一日に合併)追分の農家が丸太で組んだ高さ3㍍・長さ80㍍の櫓(やぐら)に干すダイコンは一万二千本。十日ほど干して札幌や旭川に出荷するという。

昭和四十五年に結婚して以来四十年間、女房はダイコンを漬けるのを欠かしたことがない。追分の農家とは比べものにならないが、70本(昨秋はダイコンが大きかったので56本)くらいは干し、二斗樽は沢庵漬け、一斗樽相当のプラスチック容器は粕味噌漬けにしてきた。

昭和四十五年に結婚して以来四十年間、女房はダイコンを漬けるのを欠かしたことがない。追分の農家とは比べものにならないが、70本(昨秋はダイコンが大きかったので56本)くらいは干し、二斗樽は沢庵漬け、一斗樽相当のプラスチック容器は粕味噌漬けにしてきた。

昭和の終わる頃まで釧路市内のあちこちでダイコン干しが見られたが、平成になって家庭で漬け物を作る習慣は失われた。スーパーの店頭で様々な漬け物が買えるので、手間暇をかけて漬け物を自作する必要がなくなったということだろう。 我が家では、粕味噌漬けは十一月下旬に、沢庵漬けは年が明けて三日に初物が食卓に上がり、今年も上々の出来だった。好みのダイコンが店頭に出るのが遅れ、外で干す(11月2日撮影)のも漬け込み(11月13日撮影)も食べ始めも一週遅れになった。

我が家では、粕味噌漬けは十一月下旬に、沢庵漬けは年が明けて三日に初物が食卓に上がり、今年も上々の出来だった。好みのダイコンが店頭に出るのが遅れ、外で干す(11月2日撮影)のも漬け込み(11月13日撮影)も食べ始めも一週遅れになった。

ダイコンの粕味噌漬けと同じ頃、白菜漬け、その後、十二月中旬にニシン漬けも食べられるようになり、いまは紅鮭の切り漬けが食べ頃で、沢庵漬けとともに晩酌の肴に欠かせない。

最近の「行住坐臥」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事