小樽沿岸がニシンの豊漁に沸いている。「一月十日に解禁された小樽市漁協のニシン漁は出足から快調で、一月の漁獲量は百五十㌧。二月も二十日現在で百八十㌧に上り、累計三百三十㌧に達した」(2月21日付『北海道新聞』第1面)という。

小樽沿岸がニシンの豊漁に沸いている。「一月十日に解禁された小樽市漁協のニシン漁は出足から快調で、一月の漁獲量は百五十㌧。二月も二十日現在で百八十㌧に上り、累計三百三十㌧に達した」(2月21日付『北海道新聞』第1面)という。

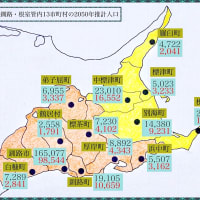

沿岸で道の放流事業が始まった平成八年以降、最多だった平成十九年の水揚げ量をはるかに超えている。築港内に群来(くき)も見られ、二十五日、自然写真家・舟瀬博敏氏が小樽市張碓町沿岸の群来を撮影(写真は、2月28日付『北海道新聞』第29面〈第1社会〉から転写)した。 釧路市内のスーパーマーケットにも、石狩産と小樽産のニシンが大量に入荷しているので、我が家の食卓に何度も並んだ(写真は小樽産)。私も女房も魚好きで、食卓に欠かしたことがない。

釧路市内のスーパーマーケットにも、石狩産と小樽産のニシンが大量に入荷しているので、我が家の食卓に何度も並んだ(写真は小樽産)。私も女房も魚好きで、食卓に欠かしたことがない。

女房の包丁さばきは手慣れたもので、ソイ・オヒョウ・タイ等十指に及ぶ魚種の刺身を自分で作る。大型のマス・サケ・マダラも自在にさばく。

一時は枯渇しかかったニシンが回復に向かっていることは明らかで、道東の厚岸でも昨年の大漁(1月1日付『釧路新聞』第1面参照)に続いて浜の期待は大きいが、今年は店頭でほとんど見かけない。安定した資源維持のためには、まだ不明な要因が多い。厚岸ニシンは、「日本海で産卵し、オホーツク海、三陸沖などを回遊する北海道・サハリン系」(同新聞)とは異なり、回遊範囲の狭い湖沼性ニシンだという。

日本海沿岸では道立中央水産試験場が平成八年から、厚岸では厚岸栽培技術開発センターが昭和六十二年から放流事業を行っており、漁獲増はその成果の現れと考えられるが、天然魚の増減の理由は不明で、生態や生息環境の調査研究の継続が必要だろう。

最近の「社 会」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事