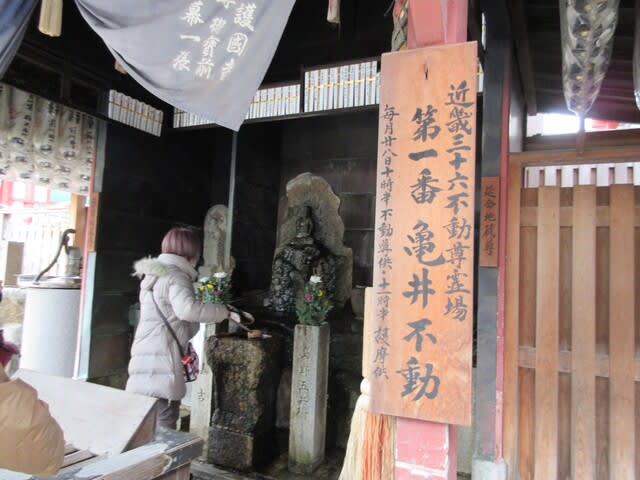

やっと 近畿三十六不動尊 初回のお参りも

残り1ヵ寺となっていた 最後のお寺

通称「田辺のお不動さん」です

住所は 大阪市東住吉区山坂町となっていますが

最寄りの駅は JRも 地下鉄も 「田辺駅」

周りは 住宅密集地ですが 広い境内の

第3番 紫金山 小松院 法楽寺

塀には5本線 格式高いお寺です

山門前に バスが 駐車出来ます

山門をくぐると 正面に まず 三重塔が目に入ります

三重塔の右手には 鐘楼堂があり

鐘楼堂の奥には 樹齢八百年の 巨大な楠がそびえ

その楠の根元には 石の水かけ不動尊が立っていて

順番に お不動さんに 水を掛けて 手を合わせます

ことら 本堂での お勤めが終わった帰りに

人がいない時に撮った 水かけ不動尊

水かけ不動尊に お参りした後

三重塔の前を通り 横へ曲がると

三重塔の後ろの 隅に 鶏さん

卵を産み落とす 穴がありますが なで ここに鶏が?

法楽寺の開創は 平清盛の嫡子 平重盛

戦国時代の織田信長の兵火のより焼失

天正13年(1585)に 復興したそうです

二童子(矜羯羅童子 制た迦童子)を 従えた

不動明王が ご本尊の 本堂

真言宗なので お大師さまが 祀ってある 弘法大師堂

こちら 12月28日は 「しまい不動」と言われていて

この日は、田辺大根の大根炊きが無料接待され

大根炊きを食べて1年の厄を落とすそうで

赤い石に 白い大根の レリーフが

四国八十八ヶ所 ご本尊の 石碑も

境内 あちこちに お花も 咲き始めており

可愛いのに ほっこり!!

近畿三十六不動尊めぐりの 初回 1番から5番まで

このコース 思っていたより 参加者が少なく 11人

お寺参りの ベテランさんばかり

顔見知りの方が 6人もおられ

行動もスムースに 和やかな雰囲気

なんと 予定より

2時間も早く 5ヵ寺のお参りが 無事終了

次回は 3月15日(水)

順番ではなく 京都・兵庫の 5ヵ寺のお参り予定

楽しみにしています

♦♫♦・*:..。♦♫♦*゚¨゚゚・*:..。♦