『峠』には歴史ロマンが漂う。物事の勢いの最も盛んな時を『峠』とも云う。

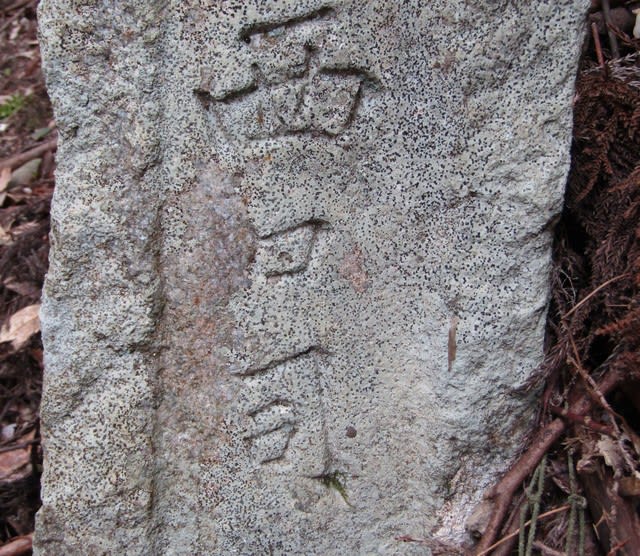

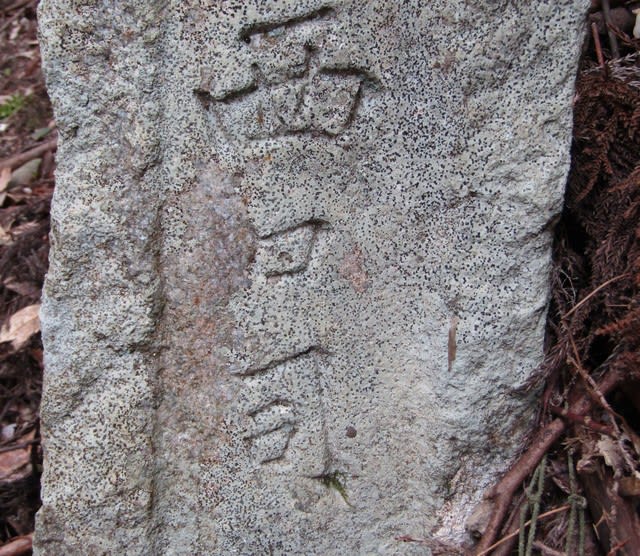

以前、口司(こうし)の「絹掛松」を紹介した。この府道454を八木町(池ノ内)へ至途中、峠に指しかかります。この峠を『鎌掛峠』と呼ばれています。峠道拡幅工事完了後に新しく峠道碑が建てられたようです。「鎌」は字の画数が多く解読は…中々厄介です。鎌で間違いないでしょう。

一般に「峠」は人・物流・信仰・文化等の経済活動の要を担い多くの人が峠を越え都へ又丹波へと…。その昔、峠道には道の神がいると信じられていた。ありがたくない疫病まで運んでくるので、峠には道祖神(歳の神)を祀り村に禍・病気が入らないようにするところが多かった。

室町時代以降「たむけ」が「たうげ」に転じ、さらに「とうげ」に変わっていく…。諸説あり。

さて、南北朝時代、建武の新政の後の建武二年(1335)足利尊氏は幕府から離反し、九州へ下っています。後再度、尊氏は九州から京(洛中)へ攻め上る。時は(1336)、後醍醐天皇の第一皇子(尊良)親王は、新田義貞と共に、尊氏を迎え撃っが戦力不足、劣勢とみた義貞一行は丹波へ落ちのびます…。その時、旧絹掛村(現口司(こうし))の絹掛松で休憩し、『鎌掛峠』をするのです。この峠の「道祖神」や境の神に手向け(たむけ)、京までの身の安全を願った…『鎌掛峠』伝承が残っています。

以前、口司(こうし)の「絹掛松」を紹介した。この府道454を八木町(池ノ内)へ至途中、峠に指しかかります。この峠を『鎌掛峠』と呼ばれています。峠道拡幅工事完了後に新しく峠道碑が建てられたようです。「鎌」は字の画数が多く解読は…中々厄介です。鎌で間違いないでしょう。

一般に「峠」は人・物流・信仰・文化等の経済活動の要を担い多くの人が峠を越え都へ又丹波へと…。その昔、峠道には道の神がいると信じられていた。ありがたくない疫病まで運んでくるので、峠には道祖神(歳の神)を祀り村に禍・病気が入らないようにするところが多かった。

室町時代以降「たむけ」が「たうげ」に転じ、さらに「とうげ」に変わっていく…。諸説あり。

さて、南北朝時代、建武の新政の後の建武二年(1335)足利尊氏は幕府から離反し、九州へ下っています。後再度、尊氏は九州から京(洛中)へ攻め上る。時は(1336)、後醍醐天皇の第一皇子(尊良)親王は、新田義貞と共に、尊氏を迎え撃っが戦力不足、劣勢とみた義貞一行は丹波へ落ちのびます…。その時、旧絹掛村(現口司(こうし))の絹掛松で休憩し、『鎌掛峠』をするのです。この峠の「道祖神」や境の神に手向け(たむけ)、京までの身の安全を願った…『鎌掛峠』伝承が残っています。

<正面には鎌掛峠道路改修碑 (縦・横・高さ) 25*34*60*2.65=135150 約135kg>

<ここより前は八木町の池ノ内へ至>

<峠、鎌掛峠碑の前山に道祖神が祀られている>

<側面(右)には西口司(にしこうし)の銘入>